L’orphelinat Saint-Michel

créé à « Langonnet » (en fait dans la commune de Priziac, mais à la limite de Langonnet, en face de l’abbaye de Langonnet) en 1856 par un frère spiritain dans la ferme de Kermainguy et la forêt de Langonnet qui étaient une propriété départementale et qui sont cédés à la congrégation des Frères du Saint-Esprit afin d’y placer une partie des enfants trouvés (abandonnés dans les hospices peu après leur naissance) du département. Cet établissement devint la colonie agricole de Priziac-Langonnet, fondée par Achille du Clésieux, tenue par les Frères laboureurs, devient une colonie pénitentiaire autonome le 2 mars 1859 Cet établissement est devenu par la suite l’Orphelinat Saint-Michel des orphelins d’Apprentis d’Auteuil.

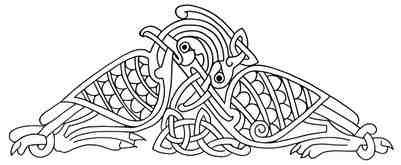

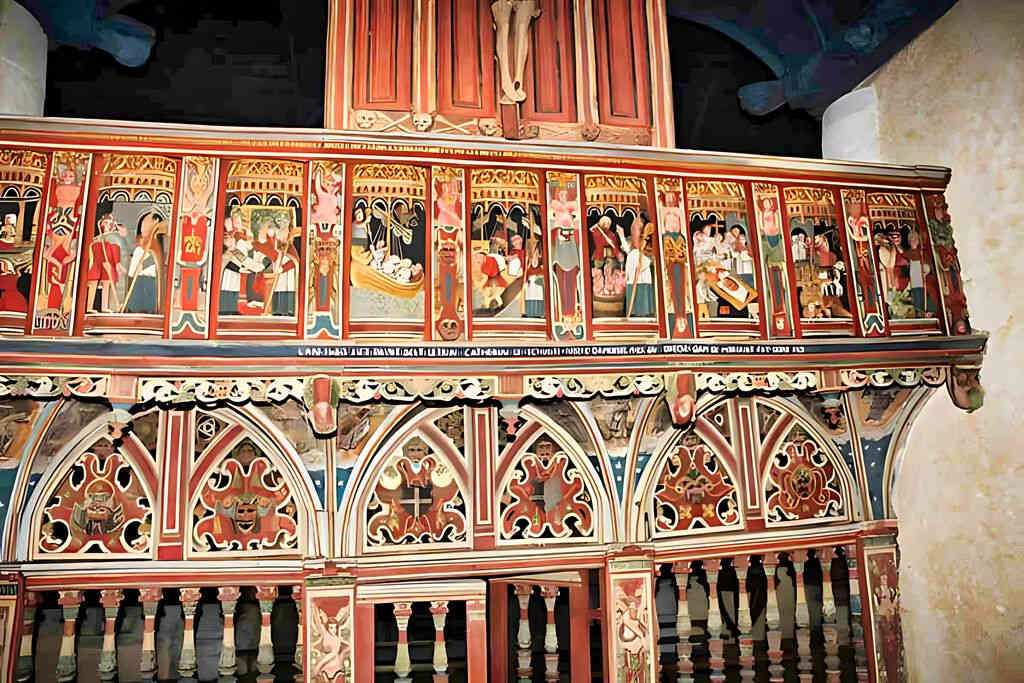

La structure et le décor s’inspirent des édifices des XVe et XVIe siècles mais empruntent au XIXe siècle son développement en hauteur. Elle abrite une superbe tribune illustrée par les 7 pêchés capitaux.

La fontaine se situe à 100m environ à l’ouest de la chapelle dans une fosse encaissée.

Chapelle de Poulran

localisation : l 48,0222 / L -3,4313

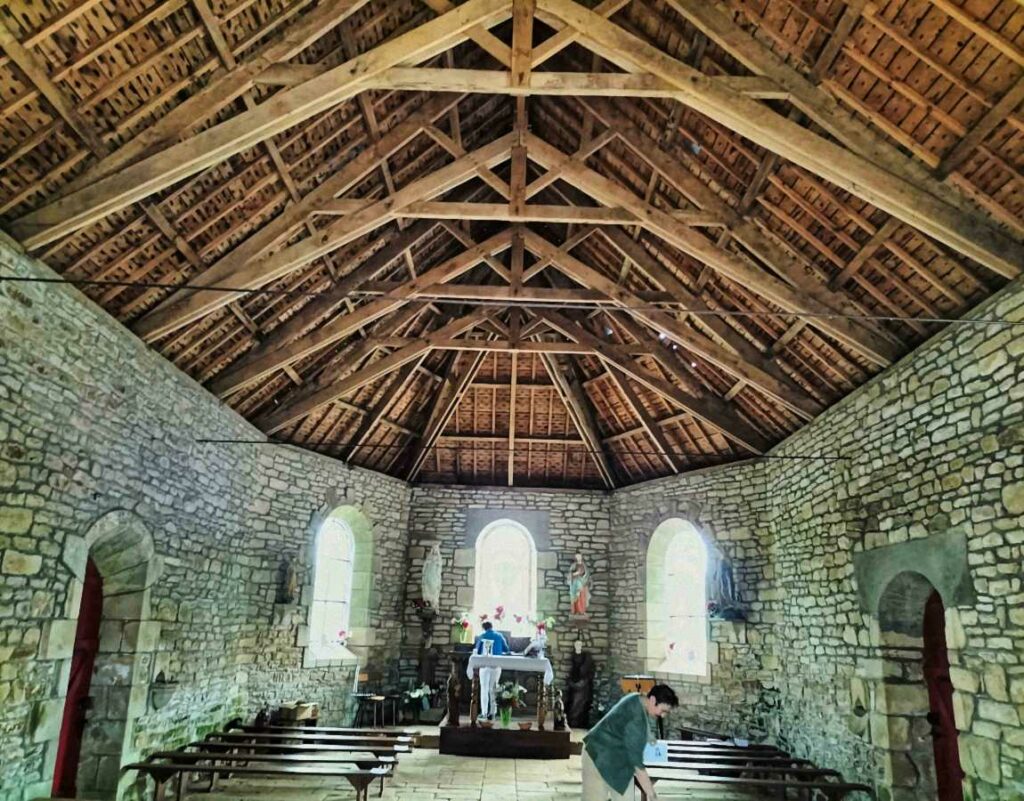

Cette chapelle initialement sur la commune de Meslan à Restinois, a été reconstruite totalement vers 1851 par les soins de M. Madec, recteur, puis restaurée en 1960 (nef raccourcie, chevet à trois pans). La fontaine, isolée, à cent mètres en contrebas de la chapelle porte la date de 1879.

L’autre côté représente les apôtres. De la poutre de gloire, ne demeure que la statue du Christ. A ce jour, il ne reste que treize jubés non transformés en Bretagne. le jubé de Saint-Nicolas est, après celui de St Fiacre au Faouët, un des plus beaux de Bretagne.

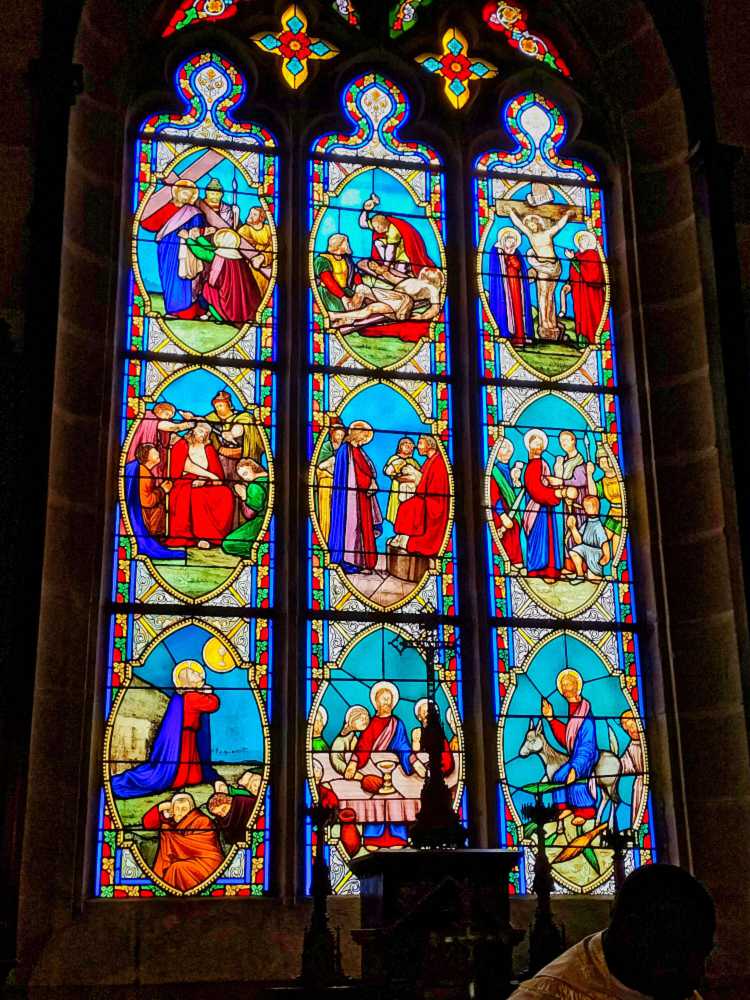

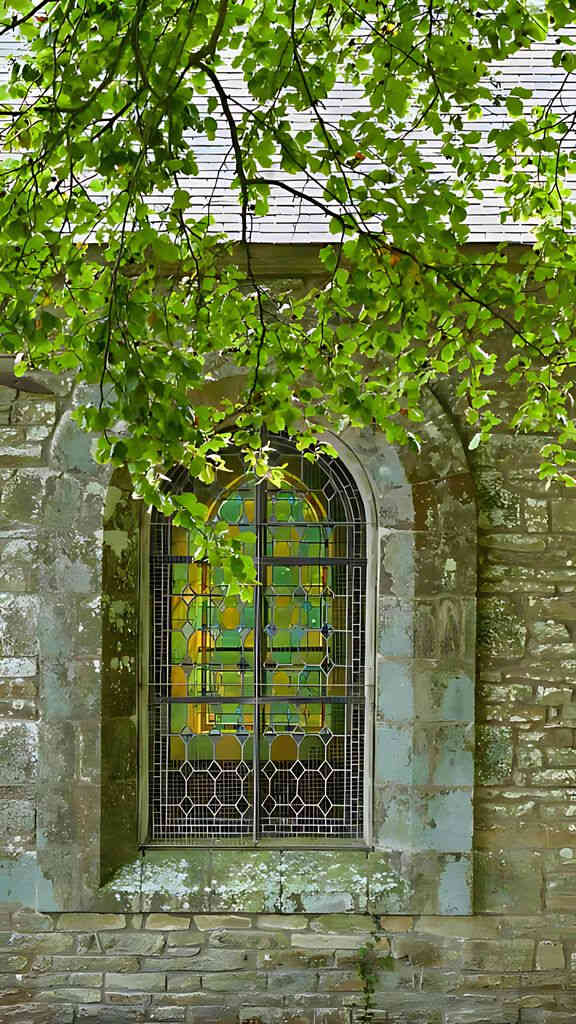

Anecdote: Les vitraux actuels de la chapelle ne sont pas les vitraux d’origine du XVe siècle. Avant la seconde guerre mondiale, l’inspection des Monuments historiques a missionné Jean-Jacques Grüber, un maître verrier, pour sauvegarder les vitraux anciens, les vitraux d’origine de la chapelle ont donc été placés en lieu sûr avant de disparaître sans traces. En 1978, une caisse contenant les vitraux de la chapelle a été retrouvée au dépôt des monuments historiques. À la suite d’une lecture erronée du libellé de la caisse, cette dernière a été expédié à Trizac dans le Cantal au lieu de Priziac dans le Morbihan. Les superbes vitraux du XVe siècle représentant la légende de la cane de Montfort racontée par Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe sont désormais des vitraux de l’église de Trizac depuis 1992 ! …

Chapelle de la Madeleine

localisation : l 48,0592 / L -3,4379 la Chapelle primitivement située 150 m au nord de Castel Bel Air, fut détruite en 1859 et remontée à Pellan en 1970. Initialement de 18m x 7m, la chapelle actuelle n’est plus qu’un oratoire de 6m x 4m. À l’intérieur, un panonceau relate désormais la longue histoire de la chapelle. Notre-Dame de La Madeleine possédait sa chapelle et sa fontaine près du château du Castel Bel-Air, sur les rives de l’étang. Hélas, 110 ans plus tard, la chapelle est à nouveau en piteux état et menace de s’effondrer. Une équipe de bénévoles se retroussa les manches et fera même un voyage à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, afin de rapporter une cloche !

Chapelle Saint Guénolé

localisation : l 48,0327 / L -3,4568 elle a failli devenir en 1659 le siège d’une trève ; clocher reconstruit en 1892 ; restauration en 1924. A l’intérieur se trouve une très belle statue du XVIIIème siècle en bois polychrome, haute d’1,35m. Elle représente un abbé tenant une crosse dans la main droite et un livre ouvert dans la main gauche.

Chapelle Notre Dame de Loctavy

localisation : l 48,0379 / L -3,4019 Chapelle probablement dédiée à saint Avy fin 16e ou début 17e siècle ; restauration du clocher en 1732 ; sacristie 18e siècle. Il y eut probablement une commanderie à Loctavy . Elle abrite des sablières sculptées ainsi qu’une statue de la Vierge à l’Enfant, en bois polychrome, datée du XVIIIème siècle. En contrebas, à une vingtaine de mètres, se trouve une fontaine de dévotion dans un bassin rectangulaire entouré de murets.

L’abbaye de Langonnet,

localisation : l 48.168, L -3.433

celle-ci est effectivement sur la commune de Langonnet mais

elle est mitoyenne du secteur de Priziac et je me permets de la citer ici, vue son importance locale et même régionale !

La tradition veut que le lieu de l’actuelle abbaye ait été occupé dès le Ve siècle par des Bretons disciples de saint Conogan,

L’abbaye Notre-Dame de Langonnet fut fondée officiellement le 20 juin 1136 par Conan III, duc de Bretagne, en 1170 le duc Conan IV donna aux moines cisterciens de l’abbaye plusieurs villages situés à proximité de la forêt de Carnoët pour y établir une communauté. Maurice Duault de Croixanvec y fonda en 1177 près des rives de la Laïta l’abbaye Saint-Maurice de Carnoët.

La salle capitulaire de cette époque est dans un art gothique déjà raffiné, avec cette élégante voûte surbaissée reposant sur de fins piliers. Ce serait la première apparition du gothique en Bretagne.

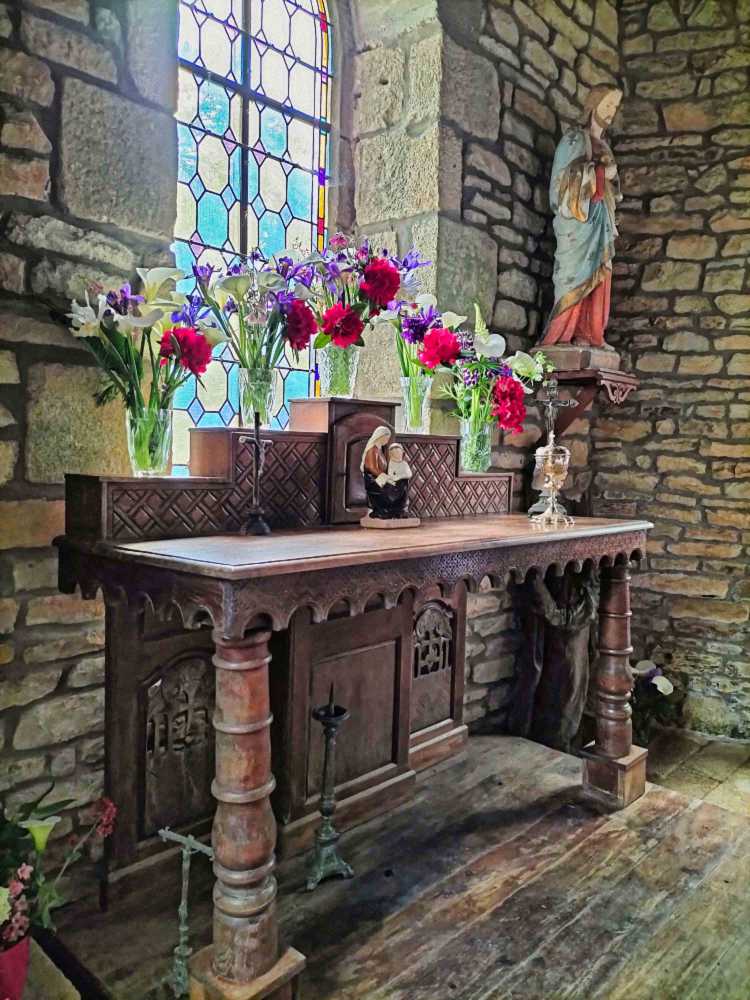

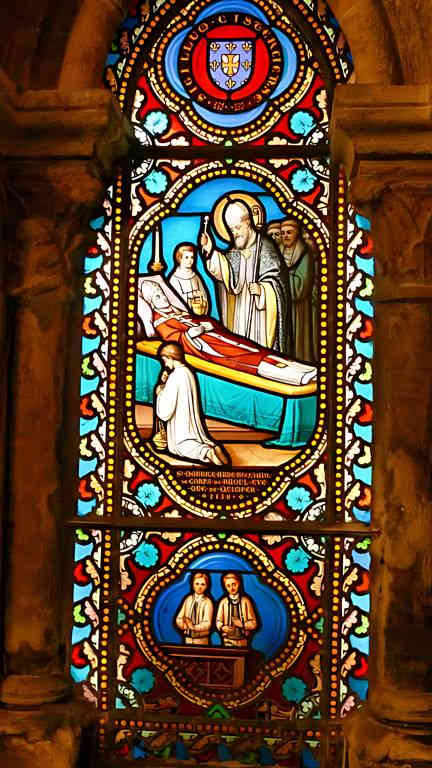

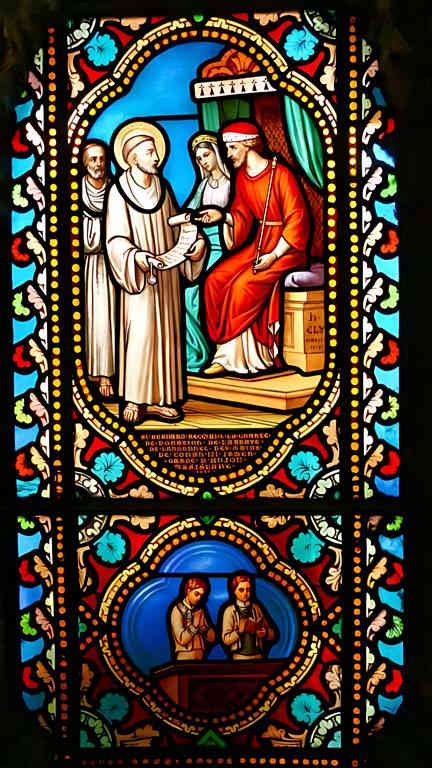

Longtemps salle du chapitre, elle fut transformée, en 1877, en chapelle, dédiée au Saint Patron des frères spiritains, Saint Joseph. Les vitraux datent de cette époque. L’un représentant le P. Libermann recevant sa vocation missionnaire du Saint Cœur de Marie et Conan III remettant les titres de propriété de l’abbaye et Saint Maurice recevant le corps de Raoul, évêque de Quimper…

Un aveu daté de 1550 atteste que l’abbaye de Langonnet possédait 82 villages, manoirs, métairies nobles, moulins et forêts (63 à Langonnet, 14 à Gourin et 5 au Faouët). En 1595, les moines chassés lors des troubles de la guerre de la Ligue (L’église fut transformée en écurie par les soldats du chef ligueur Guy Éder de La Fontenelle) , revinrent en 1598, mais l’abbaye était en ruine et les seigneurs des environs s’étaient emparés de la plus grande partie de leurs terres. Elle fut reconstruite progressivement entre 1650 et 1780.

Les Abbés Spiritains s’y établissent en 1673, expulsés à la fin de 1790 lors de la Révolution et l’abbaye fut louée à la famille Bréban, qui y cacha des prêtres réfractaires puis devint un lieu de refuge pour les Chouans, délogés par un détachement de soldats républicains du Faouët qui vandalisèrent les lieux .

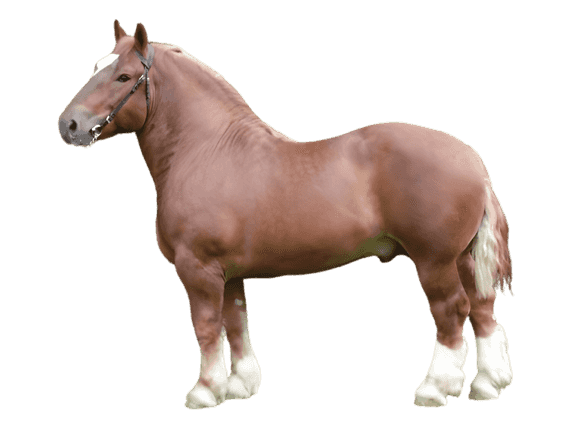

Le Haras : Après une longue hésitation, le 10 juin 1806, le colonel de Croixmare fut mandaté par Napoléon 1er pour recruter des étalons et établir un haras dans les locaux de l’abbaye. Cette décision va sauver l’abbaye de la ruine car pour abriter employés et chevaux, on redonne à l’abbaye dès 1807, des toitures, des planchers, des portes et fenêtres, des escaliers et la chapelle est transformée en écurie. On construisit un nouveau bâtiment sur l’emplacement du cimetière des moines, situé au nord de la chapelle, pour accueillir des chevaux supplémentaires, mais l’abbaye n’accueillera qu’une partie des 80 chevaux prévus (29 chevaux au départ, 60 grand maximum !) La Restauration venue, son siège sera transféré à Hennebont en 1857.

Le « haras impérial », puis « dépôt royal » de Langonnet, n’aura fonctionné que 50 ans, probablement mal choisi et mal desservi, des moyens financiers insuffisants, la concurrence (création du haras de Lamballe en 1825) auront raison de son existence et comme l’un de ses directeurs ,Ephrem Houël, disait : « on n’y vient pas car on ne veut pas risquer sa vie sur des routes antédiluviennes… » mais notons malgré tout la création de la « société des courses de Langonnet » avec en 1840 un hippodrome près de Kermainguy et en 1820 l’édification de l’hôtellerie « Tourne-Bride » et celle de la métairie de Kermainguy.

La prise de possession officielle de l’abbaye de Langonnet par la congrégation du Saint Esprit eut lieu le 10 Juin 1858. Le Père Le Vavasseur en sera le premier supérieur. L’abbaye retrouve alors sa vocation éducative et religieuse : petit scolasticat, postulat des frères, noviciat, collège, petit séminaire colonial, colonie pénitentiaire de St Michel. Le premier souci des missionnaires spiritains fut de restaurer la chapelle. Le style adopté fut une imitation du baroque, on y trouve un gisant de St Maurice, Un gisant de St Octave sous le maître-autel, de baux vitraux dont l’un rappelle des miracles attribués à St Maurice en particulier celui où il rendit la vie à un enfant noyé, les stalles datant de 1920-1922 qui sont l’œuvre des frères spiritains…

La première occupation de Langonnet par les Spiritains s’est réalisée à la ferme de Saint Jean Baptiste (Kerlorois auparavent), sa vocation d’accueillir des jeunes délinquants fut rapidement instaurée et le premier groupe de jeunes détenus venait de la colonie pénitentiaire de St Ilan (22). En 1861, la colonie comptait 137 jeunes pour 14 membres du personnel puis en 1879 437 !. cette colonie de Saint Michel avait bonne réputation et en 1865 , 112 colons révoltés du pénitencier du Petit Quevilly arrivèrent à Langonnet… La colonie fut supprimée en 1888 pour s’expatrier vers Belle- Ile en Mer.

D’autres acquisitions suivirent: l’hôtel de Tourne-Bride, l’étang de Priziac en vue de l’ouverture d’une pisciculture, enfin la colline de Kermainguy où devait s’établir la colonie pénitentiaire de St Michel.

Le Père Le Vavasseur mena des tractations en vue de l’acquisition de l’abbaye. Par décret signé de Napoléon III, le 19 mai 1857, le haras impérial fut transféré à l’abbaye de la Joye, ancienne abbaye cistercienne de femmes, à Hennebont .

Jusqu’à 390 personnes vivront et travailleront dans l’abbaye qui s’équipe en 1861 d’un moulin hydraulique, d’un barrage aménagé sur la rivière, l’Ellé sera canalisé sur 500m, un pont de pierre fut bâti tout cela accompli en deux mois par les jeunes de la colonie; un deuxième moulin verra le jour… En 1870, pendant la guerre, le scolasticat de Chevilly y fut hébergé et les élèves aménagent dans le parc, le chemin de croix, la grotte de Lourdes et la chapelle du Sacré Cœur.

En 1877, la salle capitulaire qui servait de cave, de magasin au temps des haras , de cuisine au début de l’installation des Spiritains, redevient la chapelle des frères sous le vocable de St Joseph; et comme l’abbaye tombait en ruine, une précieuse relique de saint Maurice (5 cm de l’humérus droit ) fut rapatriée de L’abbaye Saint-Maurice de Carnoët, cela fut célébrée le 8 août 1880 en présence des évêques de Quimper et de Vannes, de 150 prêtres, et de 20 000 fidèles. Cela aida sans doute à la construction d’un bâtiment pour recevoir le collège (dans la continuité du logis abbatial) en 1884.

La Maison de St Michel qui dépendait de l’abbaye est érigée en communauté autonome le 1er octobre 1897. En 1903, la loi Combes y interdisant l’enseignement, le collège et la communauté sont supprimés mais en 1927, la vie reprend car l’école apostolique est revenue et prépare, comme autrefois, les prêtres pour les missions qui partiront nombreux en Afrique subsaharienne (surtout à partir de 1850) ce qui mènera à l’ouverture du beau musée africain en 1932, une aile de l’abbaye qui regroupe 400 très beaux objets d’art ou d’artisanat.

En 1932, l’œuvre de St Michel s’est rattachée, de son plein gré, à la Société des orphelins apprentis d’Auteuil dont le responsable était, depuis 1923, le Père Daniel Brottier (1876-1936) (béatifié en 1984) qui en fait une véritable école d’apprentissage au service des jeunes en difficulté.

Le cloître actuel de l’abbaye de Langonnet, a été rebâti, entre 1930 et 1936, sur l’emplacement de l’ancien, à l’occasion du 8eme centenaire de la fondation de l’abbaye.

Dans les années 1940 la maison a abrité jusqu’à 300 Spiritains. Il y avait des ateliers de menuiserie, de boulangerie, de forge…Les frères construisaient ensuite des écoles, des dispensaires en Afrique…

L’école apostolique ferme en 1970 mais continuera à être un centre d’animation missionnaire qui rayonnera sur toute la Bretagne et sera aussi un lieu d’accueil et de réflexion sur la mission. Cela cessera en 2004 et deviendra un foyer pour les filles du lycée de St Michel; puis aujourd’hui l’abbaye héberge une quarantaine de missionnaires âgés; diverses paroisses continuent de bénéficier de l’aide des pères encore valides

Pour finir notons que l’abbaye exerça aussi un rôle dans la renaissance de la musique bretonne; Sam Poupon créa le cercle de l’abbaye « Korollerien An Ellé » et en 1952, en compagnie de Martial Pézennec, Fanch Auffret et du Père B.Vesval il fut l’un des premiers à relancer la danse bretonne…