istoire

1er Partie Origines et Ancien Régime :

Nichée au pied des Montagnes Noires, entre Inam et Ellé , Le Faouët incarne une Bretagne profonde où le souvenir reste vivant dans les pierres, les ruelles et les récits transmis de génération en génération.

Depuis les mégalithes oubliés jusqu’aux bandits romantiques, en passant par les seigneurs normands et les artistes inspirés, Le Faouët raconte une histoire vibrante, mouvementée, humaine .

- Le nom et les origines locales ultérieures : Le nom « Le Faouët » vient du breton « faou » (hêtre). La ville elle-même devrait son origine à un château féodal édifié à l’emplacement d’un carrefour important de 2 voies romaines, chateau vraisemblablement édifié plus tard par les cadets de la vicomté de Gourin,.

- (Il est parfois suggéré que Le Faouët soit issu d’un démembrement de la paroisse primitive de Gourin ou de Langonnet, ce qui renvoie aussi à une organisation territoriale plus tardive.?)

- mais commençons par le début :

- PREHISTOIRE :

- peu de mégalithes subsistent au Faouët, néanmoins aux alentours citons l’allée couverte de Botquenven à 3 km, le Menhir de Kerlivio à Berné (4,5m) à12 km, l’Allée couverte de Kerviniou à 16 km ou celle de Minguionnet à 19km.

- Citons aussi la plus ancienne carte d’Europe (peut être détrônée récemment) sous la forme de la pierre de Leuhan (Dalle gravée de Saint-Bélec de 2,2 m sur 1,5) datant de 4000 ans à 30 km.

- PROTOHISTOIRE :

- âge du Bronze:

- La hache de Kersoufflet découverte en 1882, Importé en Bretagne au tout début de l’Age du Bronze d’un pays nordique.(vers 900 av JC)

Notons un importantdépôt de haches à douilles de l’âge du bronze final trouvées dans la région de Langonnet.

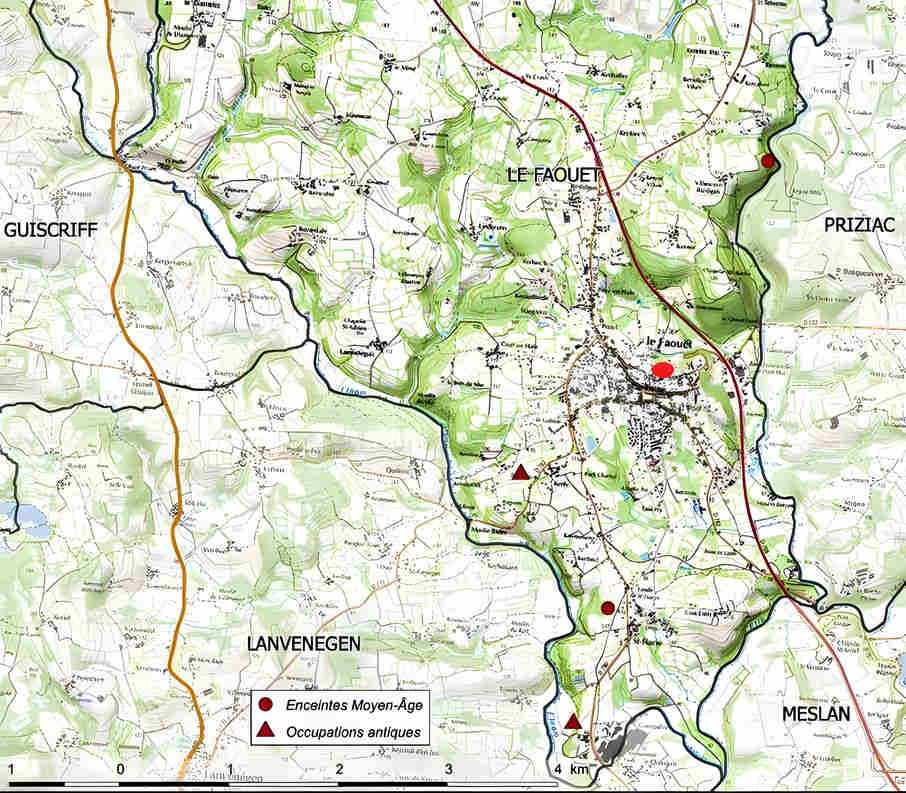

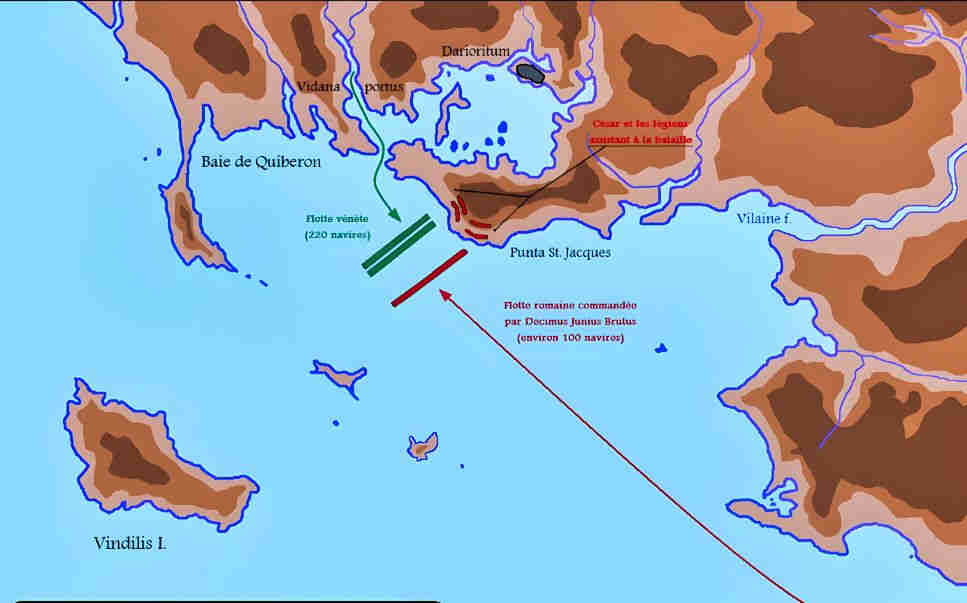

- Un territoire à la frontière antique : La commune du Faouët a été une zone frontière dès l’Antiquité. La rivière Ellé servait de limite entre les cités gallo-romaines des Vénètes à l’est avec le chef lieu Darioritum, (actuelle Vannes) et celles des Osismes à l’ouest avec Vorgium (actuelle Carhaix) comme chef-lieu . il y avait fréquemment des heurts entre ces deux peuples gaulois. Les Vénètes étaient particulièrement puissants grâce à leur maîtrise du commerce maritime avec l’actuelle Grande-Bretagne

- La défaite des Vénètes lors d’un combat naval contre les Romains en 56 av Jc, marquant la fin de l’indépendance gauloise n’a pas du fortement affecter la région du Faouët, du fait de sa situation à l’extrême ouest de l’Empire romain, au centre des terres.

- Néanmoins la Période Gallo-Romaine (environ 40 avant J.-C. – Vème siècle après J.-C.), les Romains établirent leur administration en reprenant les divisions territoriales qui existaient entre les tribus gauloises.

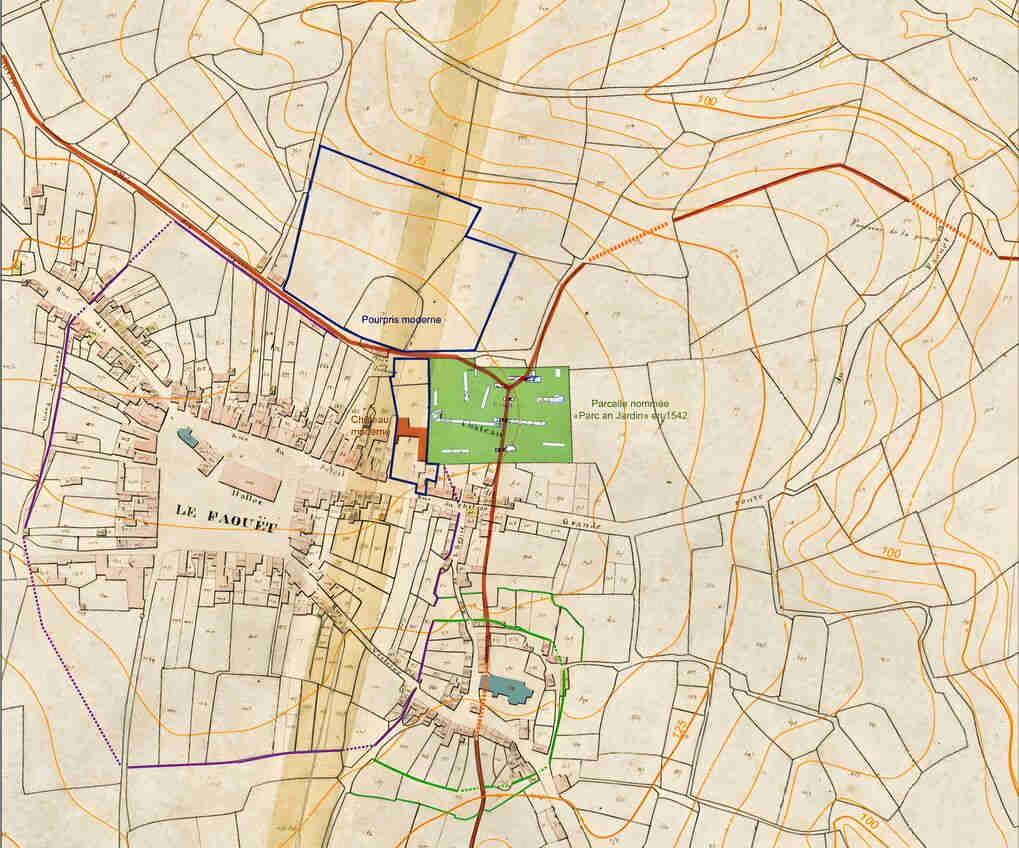

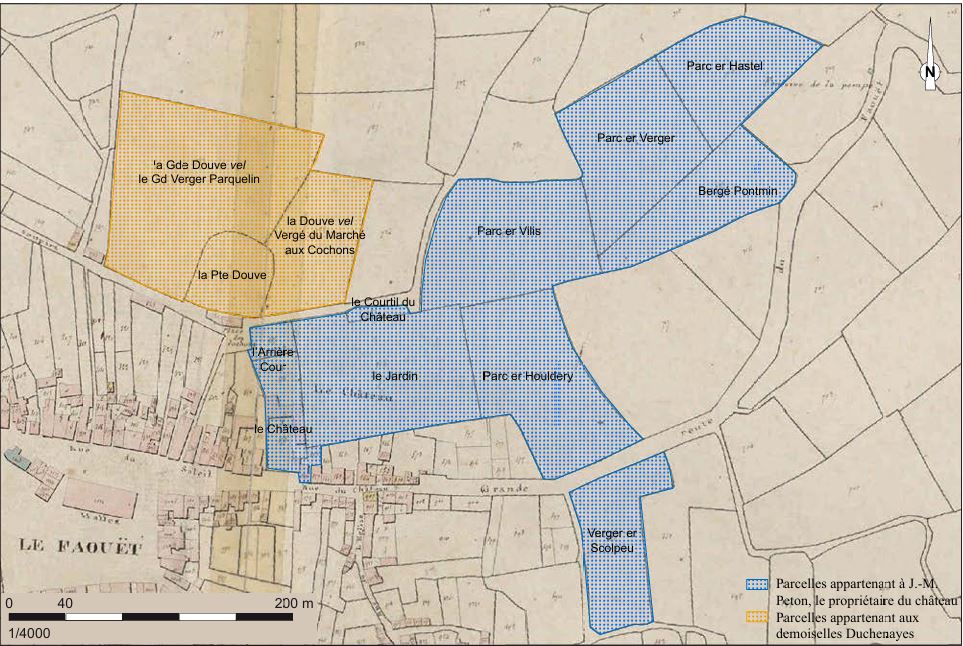

- Voies antiques : Durant l’époque romaine, le territoire de la commune de Le Faouët était concerné par le passage de voies antiques. La partie ouest de la commune se situe aux abords immédiats d’une voie antique reliant Carhaix à Quimperlé, et la partie est est traversée par un deuxième itinéraire antique reliant Carhaix à Hennebont. Ces voies, bien que principalement développées sous l’occupation romaine, pouvaient suivre des tracés préexistants. Elles se croisaient dans le « parc du château » actuel et est certainement à l’origine de la construction du château (situé à la place de l’actuel cinéma) à proximité pour contrôler cet important carrefour. . Ces voies romaines continuèrent d’être fréquentées, par exemple, la voie Rennes-Carhaix l’était jusqu’à la fin du XIVe siècle

Occupation antique révélée par l’archéologie : Des diagnostics archéologiques menés sur le site de l’ancien château de Le Faouët ont révélé la présence d’une occupation antique sous la forme d’un réseau fossoyé, daté par le mobilier récolté de la période du Haut-Empire (époque romaine) et qui pourrait avoir été en usage jusqu’à l’époque carolingienne. (le Haut-Empire s’étend de 27 av. J.-C. à 284 apr. J.-C)

- Il est possible que cette occupation ait perduré jusqu’à l’époque carolingienne. Il est important de noter que les vestiges découverts dans le cadre de ce diagnostic offraient une vision très limitée de cette occupation, étant situés en limite de l’emprise étudiée. Néanmoins, c’est le seul élément concret d’occupation humaine directement lié au site du Faouët mentionné dans les sources pour cette longue période.

- Transition et Haut Moyen Âge (Vème siècle – Xème siècle)

- La fin de l’Empire romain d’Occident (476 après J.-C.) est marquée par des troubles et des invasions des peuples de l’est et du nord dont le centre Bretagne souffra peu cependant.

- À partir de la seconde moitié du Vème siècle et jusqu’au VIIème siècle, des immigrations importantes de Bretons insulaires fuyant les Anglo-Saxons ont lieu en Armorique. Ces populations s’installent notamment sur les côtes vénètes et remontèrent sensiblement dans les terres.

- Ces nouveaux arrivants dominent progressivement les populations indigènes et forment de petits États ou comtés. Le Bro-Wérech (Pays de Vannes) émerge, s’étendant initialement des environs de Vannes jusqu’à l’Ellé, sous des chefs comme Guérech I (vers 500-550). Le Faouët, situé sur l’Ellé, se trouvait donc à la limite de cette entité territoriale en formation.

- Au VIème siècle, les sources mentionnent des conflits entre les chefs bretons locaux (tels Conober et Waroch en Bro-Wérech) et les rois francs.

- Vers le IXème siècle, le Bro-Wérech en vient à englober l’intégralité du territoire de l’ancienne cité de Vannes.

- Le IXème siècle est marqué par les conflits entre les Bretons et les Francs, notamment l’expédition de Louis le Pieux (fils de Charlemagne) contre Morvan Leiz Breiz, un chef breton du centre de la Bretagne (né vers Priziac vers 760), en 818. Louis le pieux vint en personne dans les forêts du Faouët pour venir à bout de cette insurrection bretonne conduite par le roi Murman ou Morvan. Ce combat aurait eu lieu près de Langonnet, non loin du Faouët, avec Priziac comme site possible de campement pour l’armée franque. La découverte de monnaies carolingiennes à proximité de Priziac appuie cette thèse. Le roi Morvan y fut tué

- Selon le cartulaire de Landévennec, vers le VIe siècle, un moine ou ermite disciple de saint Guénolé « nommé Ratian , barde et prêtre semble avoir évangélisé la région comprise entre Langolen et Le Faouët.

Un autre moine connu sous le nom de Gurloes ou Urlo (devenu St Urlo) évangélisa aussi dans notre secteur et fonda l’abbaye sainte Croix à Quimperlé

Les premiers seigneurs du Faouët, dont nous ignorons le nom, furent sans doute des cadets des vicomtes de Gourin. L’un d’entre eux, Geoffroy du Faouët, participa aux croisades au temps de Saint Louis ; sa veuve vivait encore en 1273.

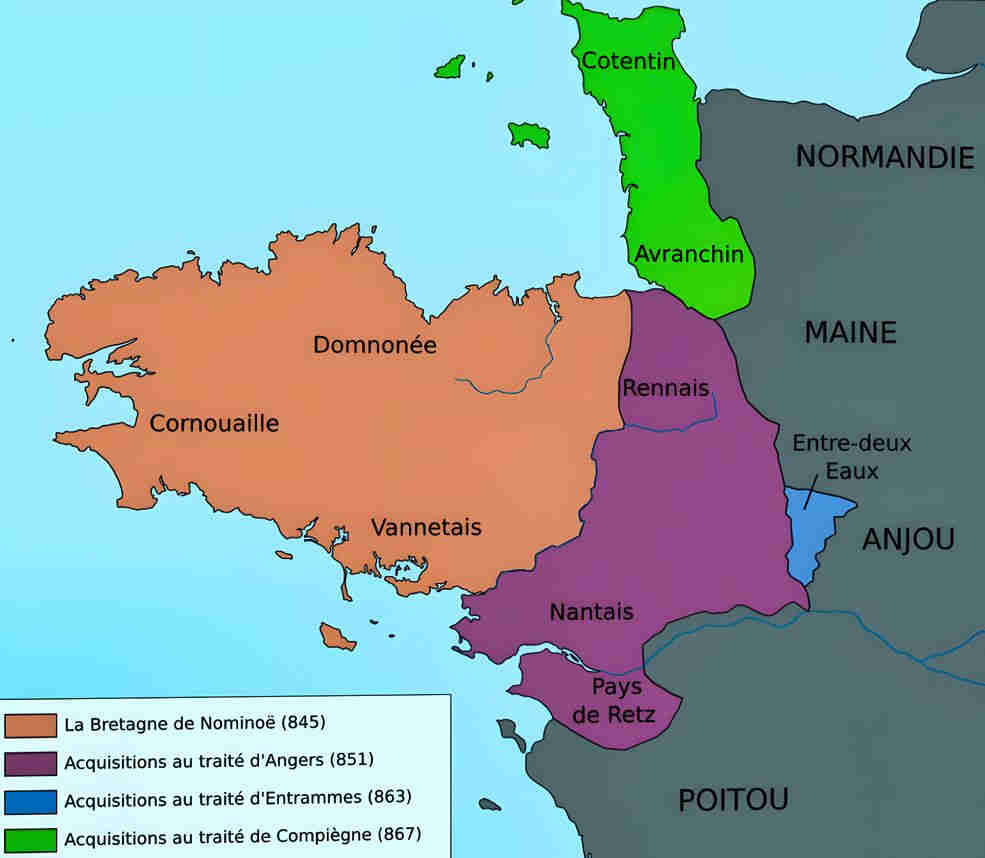

- Pour calmer les velléités de ce peuple, le roi des francs nomma Nominoë, chef breton, à la tête du comté de Vannes en 831 et devient « comte dans toute la Bretagne ». Celui-ci se révolte rapidement contre le roi franc et remporte d’importantes victoires (Ballon 845, Jengland-Beslé 851).

- Les vestiges archéologiques d’occupation antique sur le site du Faouët pourraient avoir été en usage jusqu’à l’époque carolingienne (IXe-Xe siècles) et certainement, vu l’historique du roi Morvan, des troupes issues de la région du Faouët participèrent à ces batailles sus nommées..

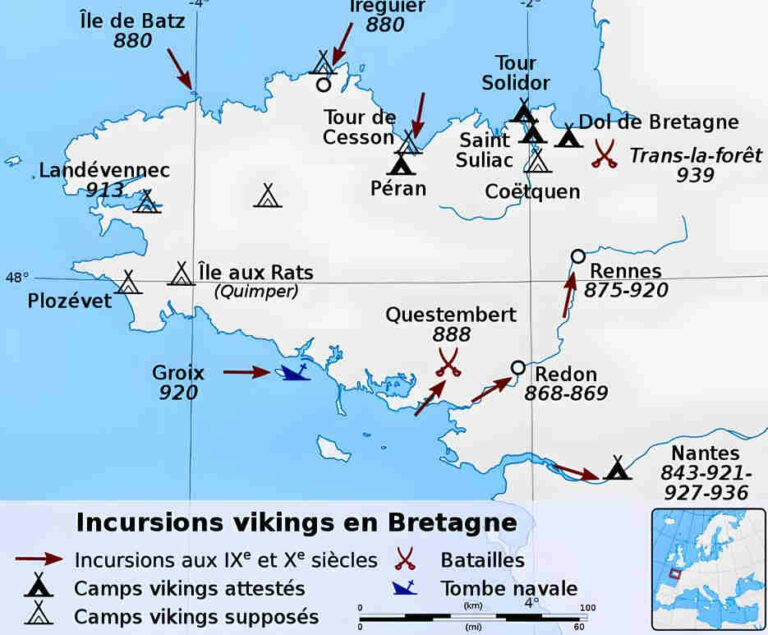

Le Xème siècle est caractérisé par les invasions vikings. En 919, une invasion particulièrement dévastatrice ravage les villes, églises et monastères, poussant les chefs bretons à chercher refuge hors de Bretagne ou plus dans les terres. Des monastères sont détruits et leurs biens emportés ou cachés. Cette période de turbulence a probablement affecté la région du Faouët.

- Vers la fin du Xème siècle et le début du XIème siècle, le pouvoir se reconstitue et la Bretagne est marquée par la domination successive de maisons comtales (Nantes, Rennes, Cornouailles). Le Faouët se trouvait à la limite des anciens comtés de Cornouaille, Ploërmel et Broërec, ainsi qu’à la limite ouest du Bro-Wérech ou Pays de Vannes et de la vaste seigneurie du Kemenet-Héboé, dont l’Ellé était la limite occidentale (ou Fief-Héboé), mentionné comme un démembrement du comté de Vannes. Un acte de 1037 mentionne des habitants de ce fief du Kemenet-Héboé. qui s’étendait sur des paroisses voisines comme Meslan et Guilligomarch, et dont les descendants du vicomte de Rohan possédaient la seigneurie jusqu’en 1791. Guilligomarch relevait également du doyenné de Guidel ou de Kemenet-Héboé et du diocèse de Vannes

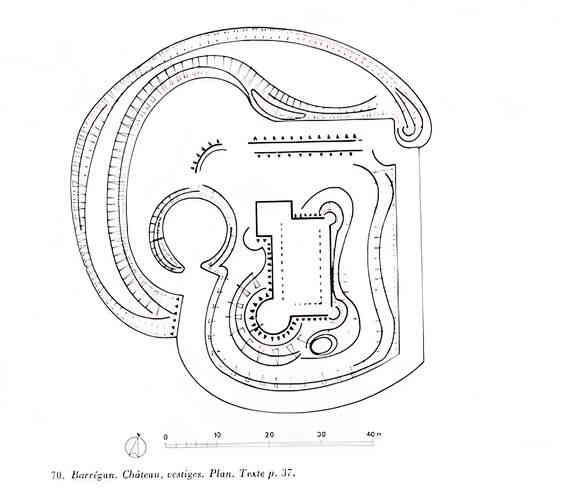

- La ville du Faouët se développe, bâtie sur sa hauteur, autour du château féodal, entre les vallées profondes de l’Inam à l’ouest et de l’Ellé à l’est. Ces deux rivières servaient de limites naturelles à la commune, Il est vraisemblable que le château ait été édifié par les cadets de la vicomté de Gourin dans le but de monter la garde à la frontière, tout comme le château fort de Barrégan édifié en 1390 sur les flancs de l’Ellé dont il reste la motte castrale. .

L’église dont l’origine remonterait au XIIIe a été construite sur cette ancienne voie romaine très nettement en contrebas (pourquoi ?) L’édifice a subi d’importantes restaurations ultérieurement (1743).

- Le premier seigneur attesté dans les sources est Hervé de Bouteville en 1270.

- La famille de Bouteville (ou Boutteville) était originaire de Normandie et est arrivée en Bretagne avec le mariage de Pierre de Dreux avec l’héritière du duché en 1213., nommé duc de Bretagne. Ils sont devenus seigneurs du Faouët par alliance avec l’héritière de la châtellenie du Faouët. Hervé de Bouteville était sénéchal de Ploërmel et du Broërec.

- Un certain Geoffroy du Faouët est mentionné dans les chroniques en 1273 et comme contemporain de Saint-Louis (1226-1270). Il est traditionnellement rapporté qu’il aurait participé à la dernière croisade en 1270 aux côtés de Saint-Louis.

- On retrouve Jean DE BOUTEVILLE (1er du nom), qui vint en Bretagne, au service du duc Charles de Blois, en 1330 et 1340

- Le château du Faouët, décrit comme un « petit fort » ou « castiel » par le chroniqueur Jean Froissart, a suscité la convoitise des deux camps pendant la Guerre de Succession de Bretagne (1341-1364).

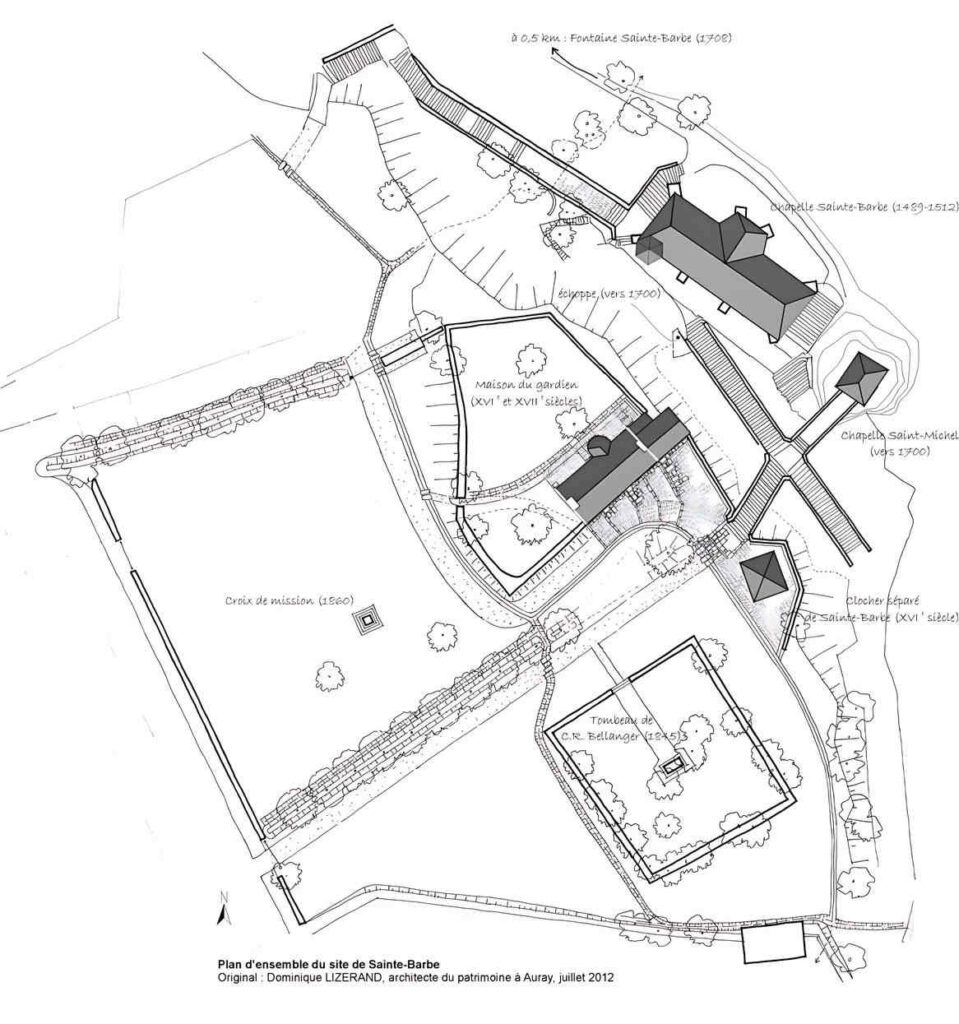

Du milieu du 14ème au milieu du 16e siècles, la riche seigneurie du Faouët appartient à une famille normande venue sans doute en Bretagne après le mariage de Pierre de Dreux avec l’héritière du duché en 1213. On cite un château à Barrégant dont il reste quelques vestiges. Les Bouteville seront toujours de fidèles alliés des ducs de la dynastie des Montfort. Ils en seront récompensés en figurant parmi les chambellans de la cour ducale sous le duc François II et en étant honorés du titre de barons par la duchesse Anne en 1495. Nous entrions dans l’âge d’or de la Bretagne avec une démographie en forte augmentation, des richesses progressant grâce à l’agriculture, l’industrie toilière et la pêche et la commerce maritime. La famille de Bouteville a laissé le souvenir d’une famille de grands bâtisseurs. On leur doit notamment la construction des chapelles de Saint–Fiacre et de Sainte-Barbe , des joyaux de l’art gothique flamboyant , et des halles du Faouët . Ils occupèrent des charges importantes de chambellan du duc François II et du roi de France François Ier. Leurs armes « d’argent à cinq fusées de gueules en fasce » figurent toujours sur les vitraux des chapelles Sainte-Barbe et Saint-Fiacre

- De Jean 1er succède Bizien DE BOUTEVILLE, seigneur du Faouët, du Feins, vicomte de Berragan, 1390 – 1405, épousa (1390) Jeanne de Quélen , fille de Yves, sire de Quebron ou du vieux Chastel, laquelle devenue veuve épousa le seigneur de Rosmadec , etc., veuf d’Alix de Tivarlen et de Pontecroix .

- De Bizien succcède Jean DEBOUTEVILLE (2ème du nom), seigneur du Faouët, du Feins et Barragnan, épousa Alix, vicomtesse de Coëtquénan , en l’évêché de Léon, vicomtesse du dit lieu et principale héritière du vicomte de Coëtquénan, fille d’Olivier et de Blanche de Cornouaille de Launay , ou petite-fille d’Olivier de Launay , vicomte de Coëtquénan, et de Anice de Kergroadez .

- De Jean DE BOUTEVILLE succède Jean DEBOUTEVILLE (3ème du nom), seigneur du Faouët, du Fiens et Kergent, vicomte de Berragan et Coëtquénan, chambellan du duc de Bretagne, capitaine de Coquarneau (1484) , épousa, le 28 novembre 1463, Marie, fille aînée de Charles, seigneur de Kérimerck , et de Marguerite de La Rocherousse (3). Elle vivait en 1512.

- De Jean DE BOUTEVILLE succède Louis DE BOUTEVILLE, seigneur du Faouët, Kerjent, Kerjou, vicomte de Coëtquénan et de Barragan, chambellan du duc, en 1499, capitaine de…. (mot illisible) (1536) de Cornouaille et de Coquerneau, épousa, le 19 janvier 1498, Jeanne du Chastel, deuxième fille d’Olivier, seigneur du Chastel (1), et de Marie de Poulmic (2), eut Kerjou en partage.

- De Louis DE BOUTEVILLE succède Yves DE BOUTEVILLE, seigneur du Faouët, Feins, Kerjent, Kerjou, vicomte de Barragan, de Coëtquénan, vécut jusqu’en l554, épousa Renée de Carné, fille aînée de Marc, sire de Carné, Dohignac, Lasolé, Gremeur, La Touche, Liniac, gouverneur de Bretagne, amiral…., épousa (probablement en secondes noces) Gillette de Rohan (2), dame de Marsein. Elle vécut veuve (1585), gist aux Cordeliers.

- De Yves DE BOUTEVILLE succède Jeanne de Bouteville, héritière, épousa par contrat du 20 mars 1554, Yves Parcevaux (3), seigneur de Pratis, fils aîné de Maurice Parcevaux, seigneur de Mesennon ;

- D’où : Renée-Marie Parcevaux, morte au berceau ;

- En secondes noces, en février 1569, Claude de Goullaine (marquis) , né le 13 février 1512 à Raix, et mort le 13 juillet 1572.

Le château du Faouët localisé à l’endroit de l’actuel cinéma (à proximité d’un croisement de 2 routes importantes à l’endroit du « parc du chateau ») fût l’objet d’affrontements entre les troupes de Jean de Montfort et de leur allié anglais d’une part, et celles de Charles de Blois et de leur protecteur Français d’autres part alors que vient d’éclater en 1341 la longue guerre de succession au duché de Bretagne (1341-1364) . le château fut successivement repris par les partisans de Charles de Blois et de Jean de Montfort.

- . Froissart rapporte spécifiquement un siège par les troupes anglaises sous Édouard III en 1342. Ce siège aurait été rapidement abandonné. Quelques mois plus tard, le fort aurait été pris par le même camp.

- Contrairement à une tradition qui prétend que le château fut détruit pendant cette guerre et que les seigneurs s’installèrent au manoir du Saint, l’occupation anglaise après sa prise ne se serait pas soldée par une destruction, car Le Faouët est devenu une place forte anglo-monfortiste avec une garnison jusqu’à sa reddition en 1373.

- Le château ne semble pas avoir été en ruine quelques décennies plus tard, puisque le Duc de Bretagne y séjourna un temps en 1442. En 1448, lors d’une réformation, le seigneur du Faouët est mentionné comme demeurant dans son manoir au Faouët.

- Bien que les seigneurs de Bouteville aient pu fréquenter leur manoir au Saint, ils n’ont probablement pas délaissé Le Faouët pendant plusieurs siècles.

- Un aveu (document décrivant les biens d’une seigneurie) de 1542 est une source importante pour cette période. Yves de Boutteville déclare dans cet aveu « le manoir et lieu noble du Fauoet sittue pres et joignant la ville et bourg du Fauoet tant en maisons jardrins portes courtilz douffves et demonstrances de chasteau y avoir este aultreffoys ». Ce document confirme la coexistence, en 1542, d’une ancienne bâtisse (le château féodal mentionné par Froissart et utilisé jusqu’au XVe siècle) et d’un nouveau manoir ou lieu noble. Ce dernier pourrait être celui mentionné au XVe siècle.

cette demeure construite en contrebas jouxtant l’actuel parc du château fut détruite après son incendie en 1880 La parcelle quadrangulaire nommée « le Château » sur le cadastre napoléonien de 1827 correspond au jardin clos de ce château moderne

- Une commanderie de Saint Jean existait au nord-ouest du Faouët dès 1160. Elle se verra annexer plus tard les commanderies de Priziac et du Croisty.

- Le mouvement cistercien s’est implanté en Bretagne à partir de 1130, avec notamment une abbaye à Langonnet, proche du Faouët.

- La seigneurie du Faouët possédait les droits de basse, moyenne et haute justice.

L’auditoire de la juridiction seigneuriale du Faouët et la prison étaient situés sur l’actuelle place des halles. L’auditoire était adossé à la chapelle de la congrégation qui s’est écroulée le 3 mars 1952, , dont il ne reste que le pignon. Il servira après la Révolution pendant un temps de mairie

Les Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem possédaient au Faouët une commanderie dès 1160, fut plus tard annexée aux commanderies de Priziac et du Croisty et devint membre de la commanderie plus importante du Palacret. Il reste, après la révolution, qu’une chapelle Saint-Jean classée aux monuments historiques. La léproserie de Coat loret en dépendait sans doute aussi avec la fontaine miraculeuse de St Fiacre

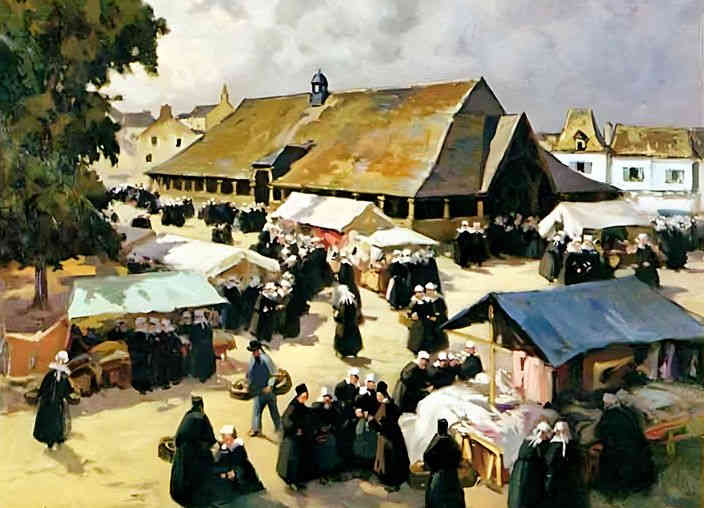

Les halles.

L’existence des halles est attestée dès 1542 mais existait probablement avant car d’après une description sa construction se situerait autour de 1425. (notable pour sa superficie :940 m², la plaçant troisième en Bretagne après Rennes et Vannes)

- structure importante pour le commerce, où L’artisanat et le commerce étaient déjà bien présents probablement favorisés par les chemins empierrés datant du Haut Moyen Âge qui semblent avoir été abandonnés entre le 15ème et le 16ème siècle avec probablement de nouvelles voies superposables aux voies actuelles.

Il s’y tenait marché tous les mercredis, ainsi que neuf foires annuelles, puis quatorze à partir du 17e siècle. Elles constituaient un revenu substantiel pour le seigneur qui percevait diverses taxes dont la plus rentable était celle dite de la « grande verge » prélevée sur les papiers (110 livres par an), venaient ensuite la « place des estaulx » (22 livres/an), la « place de cuyr » (8 livres/an), la « place de laine » (8 livres/an) et la « coutume des mareschaulx » (20 sous/an). L’édifice sera racheté par la municipalité en 1815 à la famille d’Argouges de Ranes alors que celui-ci est à moitié en ruine et fera l’objet par la suite de nombreux travaux de restauration.

- La région, comme le reste de la Bretagne, a été touchée par des vagues de peste au 15ème siècle (en 1404, 1412-1413 jusqu’en 1503).

- Des brigands et mercenaires étrangers sont mentionnés en Bretagne à la fin de la guerre de Cent Ans et à la fin du 15ème siècle.

Le Faouët continue de se structurer autour de son centre seigneurial et religieux, s’inscrivant dans les évolutions de la Bretagne ducale puis provinciale, notamment après son union à la France en 1532. Le Faouët appartenait au diocèse de Quimper., jusqu’au Concordat de 1801 qui le rattacha à Vannes,

- Le manoir du Diarnelez, une autre propriété seigneuriale, appartenait à la famille Boutteville en 1542 , passa ensuite à la famille Du Fresnay en 1682.

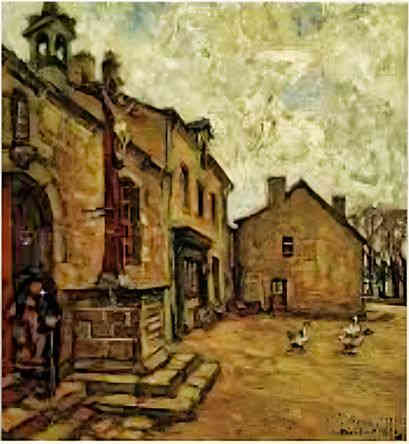

Le Faouët est décrit comme une « cité », où se trouvait un artisanat très complet (cordonniers, menuisiers, taillandiers, tailleurs de pierre, chapeliers, etc.) et un maillage commercial important (aubergistes, débitants de boissons et tabac, bouchers, boulangers, épiciers, merciers).

- La montée en puissance de l’administration et de la juridiction dans la cité du Faouët a entraîné le développement de moulins à papier dans le secteur pour répondre à la demande croissante. Bien que datés du XVIIIe siècle dans les sources (moulin de Jehan de Tancarville au Sterou à Priziac vers 1770 produisant 2 000 tonnes de papier par an, deux moulins sur l’Ellé appartenant à la seigneurie du Faouët affermés en 1766), leur développement est lié à l’émergence d’une administration locale suffisante dans la « cité du Faouët », processus qui a pu commencer ou s’intensifier au XVIe et XVIIe siècles. Le papier produit s’exportait via les ports de Morlaix ou Hennebont.

Et au XVIe siècle :

Guy Eder de La Fontenelle écume la région des montagnes Noires à partir de son repaire en forêt de Laz.

Lors des guerres de la Ligue, il organise une bande de bandits autour de lui afin de piller les bourgades. À la tête de la bande, il fait prisonniers des habitants des villages rencontrés afin de demander en échange des rançons. « Ces crimes, ces perfidies jetèrent la terreur dans toute la contrée ; aussi devint-il plus hardi, il étendit le cercle de ses ravages, allant jusque dans les évêchés de Saint-Brieuc, Tréguier

En 1595, il s’empara du château de Cremenec, situé non loin de là à Priziac.

Au 17e siècle : La commune de Lanvenegen et surtout sa chapelle St Urlo est citée pour avoir participé à la « Révolte des Bonnets rouges » ou « Révolte du papier timbré » survenue en 1675.

Un couvent d’Ursulines fut fondé au Faouët en 1658 par la famille Du Fresnay. À l’époque de la Révolution, les religieuses furent expulsées. racheté ces bâtiments et continuait l’instruction des jeunes filles au Faouët en 1891.

L’ancien manoir du Diarnelez, qui appartenait à la famille Du Fresnay en 1682, continue d’être associé à cette famille, et l’ancien chancelier Maupeou y fut exilé en 1774. Les sources indiquent que la baronnie du Faouët fut rachetée par la famille Du Fresnay au milieu du XVIIIème siècle. Cependant, les biens de la baronnie furent saisis et vendus par adjudication en 1738. Théophile de Maupéou en devint propriétaire en 1738, mais une héritière collatérale des Du Fresnay fit annuler la vente en 1741 par le droit de retrait lignager. Charles-Marie d’Argouges devint seigneur du Faouët, de Barrégan et de Meslan en 1746 et mourut en 1787. Sa fille hérita de sa succession. Le siège de la seigneurie est resté au Faouët jusqu’au XVIIIe siècle

Le début du siècle est marqué par l’affaire de Pontcallec (1717-1720), bien que le marquis de Pontcallec lui-même fût exécuté à Nantes en 1720, son histoire et celle de la conspiration dont il est devenu la figure emblématique connurent une grande postérité et devinrent un sujet de controverses et de récits tout au long du XVIIIe siècle. Sa mémoire devint rapidement subversive.

L’église paroissiale du Faouët, dont le chœur polygonal date du XVIe siècle, a subi d’importantes restaurations en 1743 où sa tour carrée en moellons amortie en ardoises très originale,fut construite

Au sein de la paroisse, la « fabrique » (l’ensemble des artisans et ouvriers spécialisés dans la confection de vêtements et objets liturgiques) jouait un rôle essentiel dans la gestion des biens et revenus, incluant les offrandes et dons. Elle était responsable de l’entretien de l’église, des chapelles, du cimetière et du presbytère. La fabrique devait également porter assistance aux pauvres, comme l’atteste la prise en charge d’un enfant trouvé en 1721 à Meslan, dont la pension était fixée par la fabrique. De plus, la fabrique était chargée de l’entretien des routes et du transport en charrette des troupes et de leur matériel à partir de 1747. Elle servait aussi d’intermédiaire pour l’administration fiscale en désignant des collecteurs d’impôts

La population paysanne était soumise aux corvées seigneuriales, souvent remplacées par une taxe. À cela s’ajoutait la corvée des grands chemins, généralisée en 1738, pour la construction et l’entretien des routes royales. Tous les hommes valides de 18 à 50 ans devaient fournir gratuitement deux journées de travail par an pour aplanir les routes, une obligation mal acceptée.

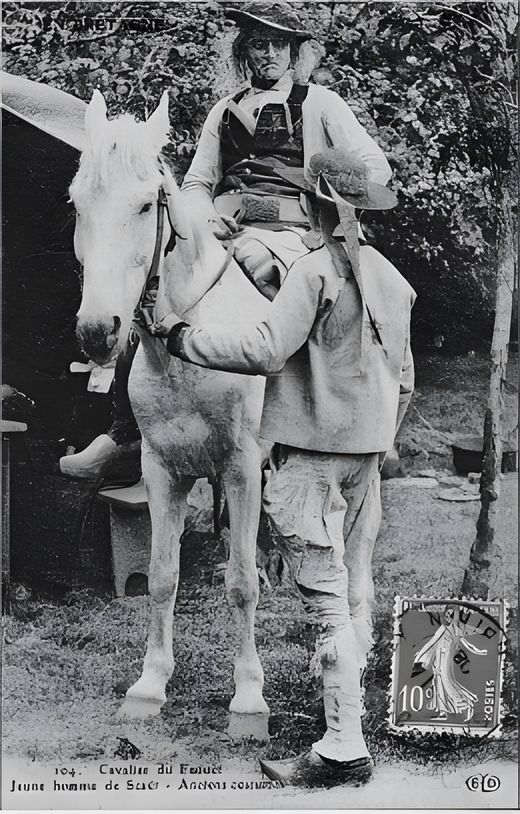

- Au 18e siècle : Cette petite ville devient célèbre par les activités de Marion du Faouët (1717 – 1755), chef d’une bande de brigands,( ses exploits se situent au entre 1725 et 1755 date de son exécution place du Bouffay à Nantes), montre que la région était encore marquée par la misère à cette époque, un contexte social qui a pu persister depuis le XVIIe siècle, malgré la notion d’un « âge d’or » général pour la Bretagne. Les conditions météorologiques furent en effet difficiles comme l’hiver glacial de 1709. Sa mémoire locale, transmise oralement, était particulièrement vivace au Faouët et dans ses environs.

L’agglomération du Faouët dépasse alors le millier d’habitants comme ses voisines de Gourin et Guémené. La place des Halles est entourée de constructions à piliers permettant d’en faire le tour sans être mouillée !. La dernière maison à piliers de l’agglomération, située rue du Château, sera détruite dans les années 1950…