Révolution française :

En 1790, la cité du Faouët est établie en commune et, fait rare pour une localité rurale, en chef-lieu de district de 1790 à 1795 du nouveau département du Morbihan. Ce district, composé de 17 communes , s’étendait des deux côtés de la rivière Ellé, regroupant des villages Communes à l’ouest de l’Ellé : Gourin, Roudouallec, Le Saint, Guiscriff, Lanvénégen, Locunolé, Langonnet, Plouray et La Trinité, Communes à l’est de l’Ellé : Priziac, Saint-Tugdual, Le Croisty, Kernascléden, Saint-Caradec-Trégomel, Berné, Lignol et Ploërdut, Langoëlan.

La Population en 1790 :

- Le Faouët : 2800 habitants (dont 538 actifs/éligibles).

- Gourin : 3 079 habitants (dont 488 actifs/éligibles).

- Langonnet : 3 200 habitants (dont 755 actifs/éligibles).

- Guiscriff : 2 637 habitants (dont 293 actifs/éligibles).

- Lanvénégen : 1 447 habitants (dont 146 actifs/éligibles).

- Le Saint : 1 606 habitants (dont 124 actifs/éligibles).

- Roudouallec : 850 habitants (dont 122 actifs/éligibles).

- Priziac : 2 058 habitants (dont 161 actifs/éligibles).

- Ploërdut : 3 672 habitants (dont 499 actifs/éligibles).

- Meslan : 1 543 habitants (dont 243 actifs/éligibles).

- Lignol : 1 816 habitants (dont 104 actifs/éligibles).

- Berné : 1 641 habitants (dont 98 actifs/éligibles).

Une ascension administrative fulgurante, qui place Le Faouët au cœur d’un espace politique, judiciaire et militaire nouvellement dessiné. Cette même année, le Parlement de Bretagne fut aboli.

- Alors que la Bretagne s’enfonce dans le chaos de la Chouannerie , Le Faouët se distingue par son zèle républicain . Contrairement à la campagne environnante, profondément catholique et attachée à l’Ancien Régime, la ville s’affirme comme un phare des « idées nouvelles » . Selon un rapport de 1798, la commune aurait « constamment été dans les meilleurs principes depuis le début de la Révolution », refusant l’asile aux prêtres réfractaires et n’ayant vu aucun de ses habitants rejoindre les rangs des Chouans !

- Ce choix politique s’incarne dans des figures comme Jean-Marie Bargain , commissaire du district, qui applique sans faiblesse les décrets révolutionnaires, notamment la vente des biens nationaux — anciennes propriétés ecclésiastiques et nobiliaires. Ces mesures, bien accueillies par la bourgeoisie locale, déclenchèrent la colère des milices royalistes.

Cela déplait particulièrement aux chouans et la ville du Faouët est attaquée à trois reprises. La première attaque se produit dans la nuit du 28 au 29 janvier 1795. Les assaillants sous les ordres de Louis Calan , dit Salomon attaquent de plusieurs côtés à la fois : par la rue du Poher, la rue du château et l’actuelle rue de Saint-Fiacre . Ils sont repoussés par la petite garnison du Faouët qui s’est retranchée sous les halles. (garnison constituée de 12 canonniers, 90 hommes de la garde nationale, 38 hommes de lignes, 5 chasseurs à cheval et 3 gendarmes). Elle oppose un feu nourri notamment des deux canons qui causent de lourdes pertes : Les chouans s’enfuient et laissent sur le terrain 14 morts, 8 blessés et plusieurs prisonniers.

La seconde attaque a lieu le 30 juin 1795 où les chouans ne rencontrent aucune résistance, la garnison étant absente, et sont plutôt bien accueillis par la population. Les patriotes de la ville ont en effet pris la fuite pour trouver refuge à Lorient.

Lors de la troisième attaque, le 6 janvier 1800,. Ils abattent l’arbre de la liberté et pillent les demeures de Jean Marie Bargain et des principaux acquéreurs de biens nationaux, la ville étant une nouvelle fois désertée par sa garnison et ses patriotes …

- La Chouannerie est quasi permanente entre 1794 et 1800, avec des effectifs relativement importants et augmentant progressivement.

- Georges Cadoudal, notamment, rallia le Morbihan autour de lui après la déroute de Savenay. Malgré une adhésion initiale d’une large part de la population rurale au processus révolutionnaire en 1789-1790, des attitudes anti-révolutionnaires augmentèrent par la suite.

Les chouans ont l’avantage de mieux connaître la région, l’absence de grandes voies étant totale. Les chemins de traverse sont utilisés pour relier les bourgs. Par exemple, pour se rendre de Langonnet au Faouët, on empruntait un chemin de traverse vers Priziac, puis la grande route jusqu’à l’Ellé, traversant au Grand Pont. Suite aux atrocités commises par les bleus, les chouans répondent par la violence :

- A Meslan, en 1791, les Chouans tuent l’officier municipal Louis Trouboul, pillent des maisons, arrachent l’arbre de la liberté, tuent le greffier Étienne Jamet

- En décembre 1795, un boucher du Faouët, qui approvisionnait les troupes casernées au Faouët, disparaît à Priziac et est retrouvé mort.

- Meslan : La commune est « soulagée » de 600 livres en contributions par les Chouans. Dans la nuit du 17 au 18, des Chouans pillent les demeures des citoyens Diecant (recteur constitutionnel) et Jamet (secrétaire-greffier de la municipalité) et arrachent l’arbre de la Liberté le 9 janvier 1795.

- Priziac : un « notable » de Kervéno en Priziac, Laurent Le Maout (38 ans), est abattu par les Chouans après qu’ils aient prélevé l’argent et les armes qu’il possédait.

- Lignol : Corentin Le Floc’h, maire de Lignol, est assassiné par les Chouans en novembre 1794.

- Langonnet : La commune connaît une rébellion et l’abbaye (dont les biens ont été vendus aux enchères comme biens nationaux) est occupée par les Chouans en 1795. Les mésaventures d’individus comme Guillaume Guillemot et l’assassinat de Nicolas Yves Le Clech (qui avait été élu juge de paix du canton du Faouët) sont rapportées.

- le prêtre constitutionnel Étienne Jamet, natif et installé à Guiscriff, sera finalement assassiné par les chouans..etc

La Constitution civile du clergé : un schisme au cœur de la foi

La Constitution civile du clergé (1790) déchire la Bretagne. À Le Faouët, le recteur Mathurin Bertho prête serment à la nation, devenant un prêtre jureur , tandis que d’autres refusent et deviennent « réfractaires ». Ce clivage religieux alimente les tensions. Dans tout le Morbihan, il est impossible d’imposer la messe des prêtres constitutionnels aux paysans, profondément attachés à leur foi traditionnelle. La religion catholique, hors la loi, devient un acte de résistance. A Meslan, le recteur Duparc et le curé Guillaume Le Moing refusent le serment à la Constitution civile du clergé en 1791, A Berné, le recteur Morgant, rétractant son serment, sera un fidèle serviteur de la foi et de ses administrés, se cachant dans des trous qu’il partagait avec son neveu, Jean Salvar, il sera assassiné par des républicains en 1794. A Guiscriff, en 1791, le recteur, Guillaume Hervé, refuse le serment constitutionnel

En 1800, Le Faouët cessa d’être chef-lieu de district pour faire partie de l’arrondissement de Pontivy.

- Remaniements Cantonaux (vers 1801) : La suppression des districts et de leurs tribunaux, effective depuis l‘an IX (1801), entraîne une perte d’importance pour Le Faouët en tant que simple chef-lieu de canton. Les cantons de Priziac, Kernascléden et Lanvénégen sont supprimés. Berné est rattaché au canton du Faouët, qui regroupe alors Guiscriff, Lanvénégen, Priziac, Meslan, Berné et Locunolé.

- Demande de rattachement au Finistère : En avril 1801, le conseil général du Finistère, appuyé par le Conseil d’arrondissement de Quimperlé, demande le rattachement au Finistère des communes du Faouët, Locunolé, Guiscriff, Lanvénégen, Gourin, Le Saint et Roudouallec. Ceci prouve le mal être car en 1790, on avait regroupé des paroisses issues d’anciens évêchés voisins, parfois sans respecter les anciennes limites linguistiques ou géographiques… cela ne sera pas suivi d’effet.

Sur le plan religieux, le Concordat de 1801 entraîne le rattachement de la paroisse du Faouët au diocèse de Vannes, alors qu’elle appartenait auparavant à celui de Quimper. Ce concordat s’inscrit dans une période de réorganisation religieuse après les troubles révolutionnaires.

- Réduction de l’Influence Locale : Avec la suppression des districts et de leurs tribunaux, Le Faouët, devenu un simple chef-lieu de canton, perd progressivement de son importance régionale. Les communes de son ancien district doivent se résoudre à une « école très modeste » pour leurs enfants, loin de l’idée d’un grand collège comme celui de Pontivy.

- Économie Post-Révolutionnaire : Le commerce atlantique, ruiné par les guerres de la Révolution et de l’Empire, ne retrouve pas son importance antérieure même après la paix. La traite négrière, qui avait soutenu une partie de l’économie bretonne à la fin du XVIIIe siècle, est interdite après sa dénonciation par le Congrès de Vienne en 1815.

- Vente des Biens Nationaux : Les biens confisqués, notamment ceux du clergé et des émigrés, continuent d’être vendus. Le presbytère de Langonnet, par exemple, est affermé puis vendu en 1807. Des terres et tenues à La Trinité (Kerourgant, Craobraz, Broustal) et Gourin, ainsi que la métairie du manoir de Conveau, changent de propriétaires.

Parmi les figures marquantes de cette époque, Claude-René Bellanger s’illustra tout particulièrement pendant les guerres du premier empire : Claude-René Bellanger, né au Faouët le 27 août 1768, chapelier de profession, commença sa carrière militaire comme volontaire dans la garde nationale du Faouët le 16 août 1791. Il participa pendant la période révolutionnaire avec le 1er bataillon du Morbihan à la désastreuse expédition à l’île de Saint-Domingue. Promu chef de bataillon, il se distingue pendant le premier empire par sa bravoure lors du siège de Dantzig notamment. À la tête d’une centaine de soldats, le 4 septembre 1813, il force l’ennemi qui s’était emparé du poste de Schidlitz à abandonner sa conquête puis résiste à deux assauts successifs. Ces faits d’arme lui vaudront le commandement de la place de Vannes et la croix de chevalier de la Légion d’honneur. Il quitte définitivement l’armée le 22 décembre 1814 puis sera nommé maire du Faouët en 1830 et restera à ce poste pendant six ans. Il fait l’acquisition à l’âge de 73 ans d’une parcelle de terre sur le placître de la colline Sainte Barbe, près du campanile qui abrite les cloches de la chapelle et s’y fait construire un tombeau. Ce sera là sa dernière demeure après son décès survenu le 8 avril 1845

Après la chute de Napoléon, la Bretagne, et le pays du Faouët, entrent dans une période de relative stabilité, propice au développement rural et à des changements sociaux graduels.

La population du Faouët s’élève à 3277 habitants en 1891. (2850 actuellement !) Dans le canton, la population rurale reste prédominante, bien que Le Faouët se distingue avec une partie de sa population vivant dans le bourg (moins de 20% dans les bourgs hors Le Faouët dans le canton). Notons qu’entre 1829 et 1852, l’église voit la construction des bras du transept et de la sacristie sud.

La présence continue des paysans dans les assemblées locales, encouragée par le Parlement de Bretagne au XVIIe siècle, les a amenés à acquérir des compétences administratives et de gestion des affaires de leur communauté. Les listes de notables communaux du début du XIXe siècle montrent la diversité des professions. Monseigneur Mathurin Picarda (1845-1880), originaire de Meslan, est une figure ecclésiastique notable. Le maître Yves Le Cotillec (1820-1888) et son épouse Marie-Jeanne Le Calvez, de Langonnet, sont également mentionnés. Une école modeste existe au Faouët depuis 1791, fréquentée par les enfants de la ville.

En 1791, un bureau de poste voit le jour au Faouët. Lanvénégen est franchement républicaine . Le Faouët, Guiscriff et Langonnet oscillent entre les deux camps. Priziac, Meslan, Berné et Le Saint votent massivement conservateur .

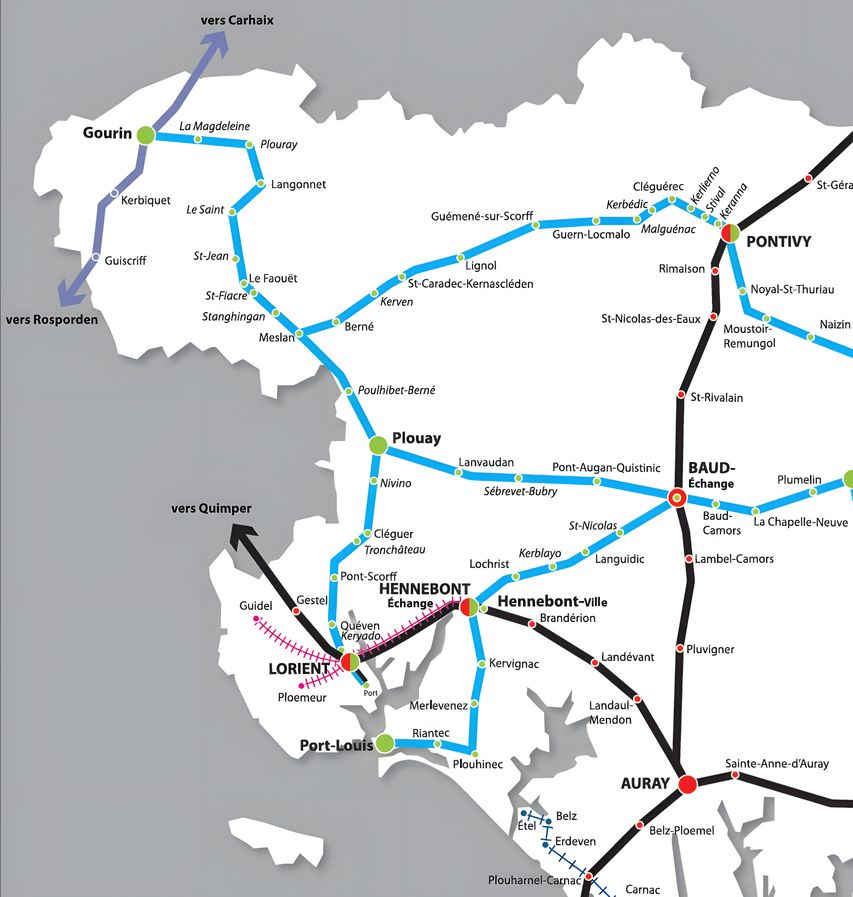

- Les obligations liées à l’entretien des routes, comme la corvée des grands chemins généralisée en 1738, perdurent au début du siècle, même si elles étaient mal acceptées par les paysans. Des travaux routiers sont attestés, par exemple, pour la route Le Faouët-Quimperlé en 1821, impliquant des familles soumises à des prestations en nature, en charrois, journées d’hommes et contributions financières. Les transports restent lents et difficiles en Bretagne, un marchand lorientais, faisant la contrebande du thé vers la Grande-Bretagne, dans les années 1790, décrit des conditions difficiles pour traverser les monts d’Arrée et qu’il fallait 9 jours pour rejoindre Morlaix. Pourtant l’arrivée du chemin de fer bouleverse l’économie bretonne plus tard dans le siècle (Paris-Brest 1865 ), Le commerce atlantique, ruiné par les guerres de la Révolution et de l’Empire, ne retrouve pas son importance antérieure au XIXe siècle. Le canal de Nantes à Brest, ouvert en 1838, joue un rôle économique important, empruntant notamment les gorges du Blavet entre Gouarec et Pontivy.

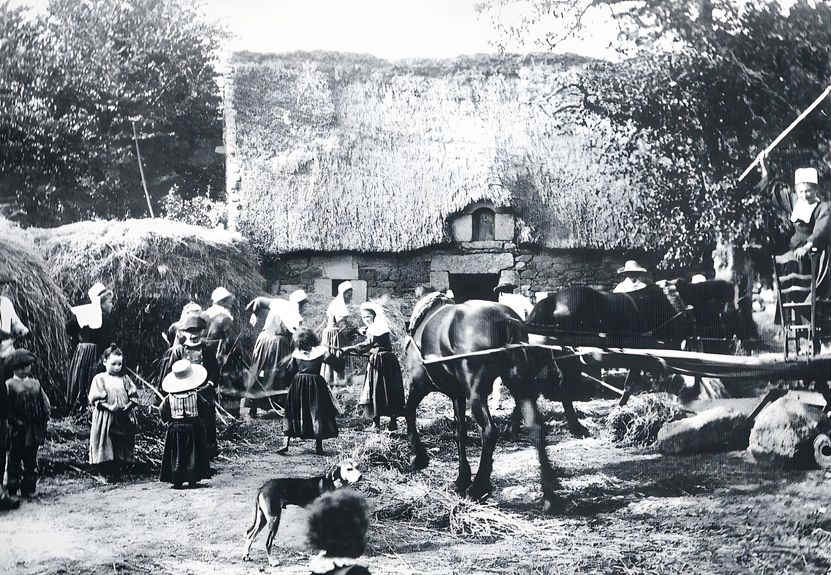

Malgré tout la misère continue d’être une réalité dans les campagnes du Morbihan sous la Restauration mais l’agriculture évolue : les charrues métalliques remplacent progressivement les anciens outils, la faux et la faucille dominent encore, mais le fléau pour le battage des céréales cède la place aux premières batteuses mécaniques au début du XXe siècle (indiquant une transition initiée au XIXe). Après 1850, il y a une mise en valeur des landes. Les pratiques culturales évoluent avec de nouvelles charrues et herses à dents métalliques. Des manèges à chevaux sont utilisés pour le battage , par exemple à Keranval, Le Faouët. Les syndicats agricoles, comme celui du canton du Faouët créé en 1897, et ceux de Guiscriff et Meslan (1910 et 1913), jouaient un rôle croissant en fournissant engrais et instruments agricoles.La vaccination devient gratuite et obligatoire en 1902, mais son adoption dans le canton du Faouët est lente.

- La région abrite des forges (comme la forge Bodet à Guiscriff), des ateliers de charronnage comme celui de Jean Auffret en 1910 , de menuiserie, de cordonnerie, de chapellerie, mégissier ou le sabotier. L’entreprise du tanneur Englier (1764) au Faouët est mentionnée. De nombreux moulins sont présents dans les communes (15 à Le Faouët : Barrigan, Berzen, Mur, Guel, Diarnelez, ainsi que le moulin à papier du Grand-Pont peint par Louis-Marie Le Leuxhe en 1869, 12 à Guiscriff).

L’éducation se développe timidement et à l’école modeste existante (depuis 1791), en 1885, une école publique de garçons est ajoutée. (NB école secondaire à Gourin en 1849) Les Ursulines conservait une école de jeunes filles, mais la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État entraîne leur expulsion. Les inventaires des biens ecclésiastiques en 1906 provoquent des tensions, notamment dans cette région profondément catholique, pourtant des efforts sont nécessaires carl’inspecteur d’académie déplore en 1907 le « mauvais classement du département dans l’instruction primaire » puisque le Morbihan est le dernier de France … Le taux d’absentéisme atteint même 52% pour le seul arrondissement de Pontivy! mais on peut le comprendre car les conditions d’enseignement sont difficiles, le nombre d’enfants par classe dépasse souvent largement les 50 élèves

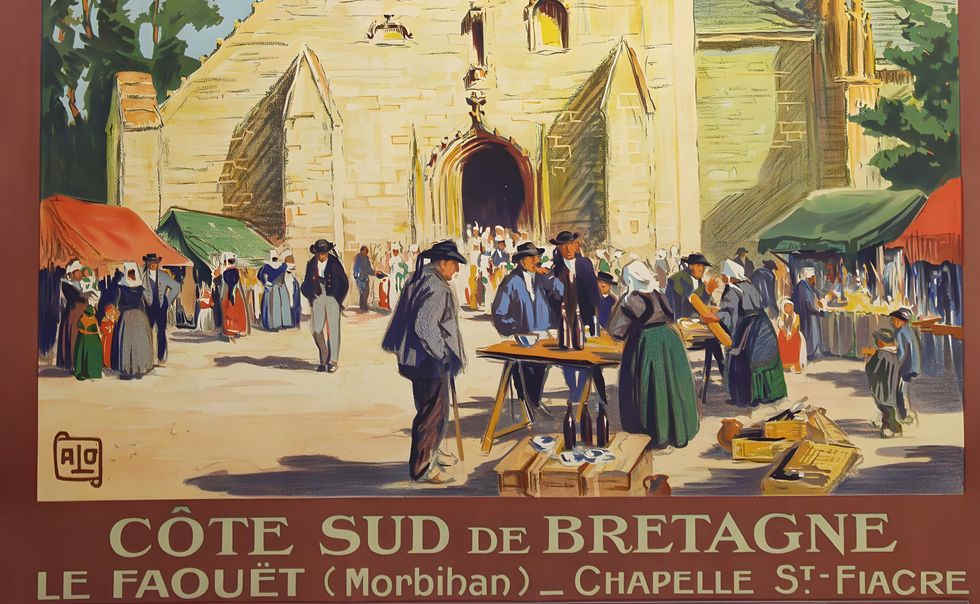

La période voit l’émergence d’un tourisme naissant, avec la publication du premier guide touristique sur la région en 1845 et un syndicat d’initiative à Quimperlé en 1912 L‘école de Pont-Aven, où Gauguin fait école en 1886, attire les artistes. La faïence de Quimper commence à produire des assiettes à sujet « breton » à partir de 1878, contribuant à la folklorisation de la Bretagne. Le vêtement tend à s’uniformiser, bien que des « vieillards irréductibles » continuent de porter les costumes traditionnels.

De 1860 à 1920, Le Faouët devint l’un des principaux centres artistiques de la Bretagne intérieure, attirant de nombreux peintres séduits par la lumière, les costumes traditionnels et les paysages (Arthur Midy, Guy Withew, Henri Guinier, Henri Alphonse Barnoin ….) et des photographes français et étrangers. Leur venue fut facilitée par l’arrivée du chemin de fer à Quimperlé en 1865, ville distante de 26 kilomètres, puis au Faouët même en 1906. Les artistes sont hébergés principalement dans les deux hôtels, Le Lion d’Or et La Croix d’Or, donnant sur la place des Halles, ils immortalisent la vie du bourg. Le Touring Club de France installe même un banc sur le plateau de Sainte-Barbe pour admirer la vallée de l’Ellé.

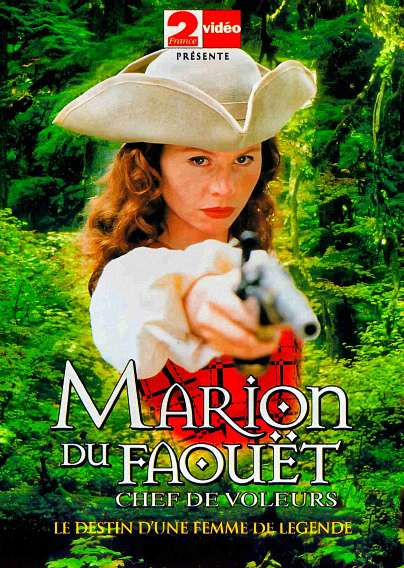

La figure de Marion du Faouët, brigande du XVIIIe siècle (1717-1755), reste très présente dans la mémoire locale du Faouët et de ses environs (Guéméné, Gourin) en 1884. Cette mémoire orale populaire, transmise via récits et légendes, la dépeignait initialement de manière négative (sorcière, croquemitaine) et était « particulièrement vivace » et « abhorrée ».

En 1884, Julien Trévédy, alors président du tribunal civil de Quimper, publie la première étude historique sur Marion du Faouët dans le Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. Son travail, basé sur des documents authentiques, cherchait à présenter Marion sous son « vrai jour », en opposition à la tradition populaire. Il fut suivi par d’autres échos, dont le travail de Jean Lorédan qui deviendra une référence au début du XXe siècle (publié en 1908/1909).

En 1907, François Cadic publie une gwerz (complainte) de Marion du Faouët, mentionnant le travail consciencieux de M. Trévédy qui a exhumé cette figure des archives.

En 1908-1909, Jean Lorédan publie une étude sur Marion du Faouët qui devient la référence sur le sujet. Basée sur de nouveaux documents d’archives, son œuvre se veut débarrassée de la légende. Lorédan s’attache à la replacer dans le contexte de la « grande misère » du XVIIIe siècle en Bretagne. Son livre connaît un succès retentissant dès novembre 1909 et sera réédité à plusieurs reprises.

D’autres figures locales de la fin du siècle sont documentées, comme la famille de bouchers Le Bouar, « vieille famille locale » du Faouët. Eugénie Le Bouar, née au Faouët en 1850, épouse Louis Marie en 1871, et leurs vies (notamment la gestion d’un comptoir et bazar) sont liées à la ville, avec des événements publics qui attiraient la foule en 1879 et 1896. En 1901, à la suite du décès de Louis Marie en 1896, sa veuve Eugénie Le Bouar, née au Faouët en 1850, est contrainte de louer la moitié de la surface commerciale de son bazar. Cela donne un aperçu des réalités économiques et sociales des familles commerçantes locales au début du siècle

La Comtesse du Laz publie une notice historique sur la Baronnie du Faouët en 1892, abordant notamment l’histoire du château. L. Léna est mentionné comme un historiographe local. Vers cette époque, le breton est souvent décrié, voici ce qu’écrit l’inspecteur Irénée Carré en 1891 : « Le jeune Breton, jusqu’au moment où il commence à apprendre le français à l’école, ne donne absolument aucun signe d’intelligence. […] il faut le faire sortir de lui-même, de son pays, lui élargir les idées, le franciser en mot »

Le canton du Faouët avait une population significative au début du siècle, avec 3702 habitants pour la commune du Faouët en 1901.

La période est fortement marquée par les politiques de laïcisation de la Troisième République, culminant avec la loi de Séparation des Églises et de l’État en 1905. Les lois antérieures visant les « congrégations » conduisent notamment à l’expulsion de celles-ci autour de 1902. Les Ursulines du Faouët, qui avaient racheté leurs bâtiments après la Révolution et continuaient d’y instruire les jeunes filles en 1891, sont directement concernées par ces expulsions. La résistance aux inventaires des biens d’église en 1906 a été particulièrement marquée dans certaines zones du Morbihan, suggérant que Le Faouët, en tant que commune bretonne rurale réputée pour sa religiosité, a probablement connu des tensions liées à ces événements. Le développement des transports en commun comme les services d’autobus Le Faouët-Quimperlé dans les années 1920-1930 et le début de l’électrification transforment le quotidien.

Priziac : Sa fondation en tant que commune daterait de 1827 selon une inscription sur le pignon ouest. En 1891, la population de Priziac est de 2510 habitants , 3007 en 1911 (1020 aujourd’hui). Priziac est un cas notable de commune votant massivement pour les conservateurs lors des élections législatives de 1902, contrairement à d’autres, l’on dit que son église n’a pas de flèche, symbolisé par l’expression « Prijag a-blad », qui se moque « un peu » des habitants. Parmi ceux-ci, citons L’abbé Jean-Vincent Le Gohébel, recteur de Priziac de 1912 à 1925, qui a mené de longues et patientes recherches sur l’histoire locale, le menuisier Henri Letellier , la fabrique artisanale de cuisine de Laurent Le Bail . On cite aussi manoir du Dréorz , L’auberge du Cheval-Blanc et La chapelle Saint-Yves (1881)

Meslan : En 1891, la population de Meslan est de 2022 habitants. , en 1926 2553 (1450 aujourd’hui) Meslan, comme Priziac et Berné, vote massivement pour les conservateurs pourtant il ya des contestations car on dit que les habitants de Berné, Lignol, Langonnet, fixaient le prix de la journée de travail à vingt sols, tandis que Meslan la fixait à dix sols!. Une usine des Kaolins s’y développe. L’ouverture en 1906 de deux lignes à voie métrique : Pontivy-Meslan et Plouay-Gourin via Meslan dynamise les échanges agricoles. Citons les personnages : Monseigneur Mathurin Picarda (1845-1880), natif de Meslan, missionnaire, évêque titulaire de Paphos et vicaire apostolique de la Sénégambie, premier grand nom religieux exporté hors de Bretagne , la menuiserie Ihuellou active dans les années 1930, élagage Vincent Le Guern , boucherie Jean Le Bec … et le moulin de Kervelen est mentionné, avec un tablier métallique inauguré en 1890, permettant une communication directe entre Lanvénégen et Meslan, Le château de Boblaye à Meslan qui s’enorgueillit de la construction d’un nouveau « château » au XIXe siècle, près de l’ancien manoir, une maison datée 1858 à Guernebrest et à Pont-Forriec … Rappelons aussi l’incendie du village de Kervelen en 1909 (14 bâtiments détruits), et des actes de sabotage sur les lignes de chemin de fer en 1912.

Berné : En 1891, la population de Berné est de 1904 habitants. Au recensement de 1911, elle atteint 2030 habitants. (1500 actuellement). Une école publique de garçons ouvre dès 1885, puis une école de filles à la mairie, illustrant la diffusion des lois scolaires obligatoires et laïques de la IIIᵉ République. Les vestiges du château féodal de Pontcallec subsistent. On cite déjà La menuiserie Duclos frères et la carrière de pierre de Georges-Jacky Couzic ..

Lanvénégen : En 1891, la population de Lanvénégen est de 2234 habitants. Elle est de 2790 en 1926 (1130 actuellement) Lanvénégen est la seule commune de la région du Faouët à être franchement républicaine. Le manoir de Saint-Quijeau en Lanvénégen, propriété des Botdéru jusqu’en 1843, est acquis par la famille Gallic en 1899 et transformé en manoir-ferme. Le manoir de Rosangat est acheté en 1860 par Eugène Morin, recteur d’académie à Rennes. Le Pont-Neuf est inauguré en 1913, reliant la Croix-Keroual (Lanvénégen) au bourg du Faouët. 12 moulins sont mentionnés, dont le moulin à eau de la Trinité, de Pont-Ledan, de Villeneuve, du Rest, de Lescrant. Les frères Cotillec de Lanvénégen sont connus pour leurs binious et bombardes…

Guiscriff : , la population est en forte progression, 2 668 habitants en 1790 (En 1891 : 4330 habitants) et au recensement de 1921, elle atteint 5896 habitants. (2050 aujourd’hui). Guiscriff abrite le château de Kerandraon, construit en 1853 par Joseph Bigot, et le comte Hervé de Saint-Pierre (1887-1953) en devient le nouveau propriétaire. 12 moulins sont cités, dont ceux de Pontbriand, du Dourdu, de Kervelaouen, Milin-Coz, Neuf, de Ty-Guélen, de Quelvite, Buoux, du Grand-Launay…Le calvaire de l’enclos paroissial est béni en 1880. Les pompiers de Guiscriff sont très actifs. Construction des écoles publiques : garçons à partir de 1854, filles dès 1873. voie ferrée de Carhaix à Rosporden en 1896 .

Langonnet : En 1891, la population de Langonnet est de 3666 habitants en 1931 : 4848, (1850 aujourd’hui). L’abbaye de Langonnet, dont les bâtiments ont été reconstruits entre 1650 et 1780, est riche à cette époque : revenus de 16 000 livres en 1790. Après sa transformation en premier haras public de Bretagne le (avec quarante étalons et dix poulinières.) par Napoléon (qui agrège même celui d’Angers créé dès le 17ème), elle est restituée aux « Missionnaires du Saint Esprit » et retrouve sa vocation religieuse en 1856.. L’église de l’abbaye est terminée en 1788. En 1856 dans la ferme de Kermainguy et la forêt de Langonnet ils créent une colonie agricole pour enfants afin d’y placer une partie des enfants trouvés (abandonnés dans les hospices peu après leur naissance) du département, plus tard ceci fut converti en colonie pénitentiaire (500 jeunes détenus), l’école professionnelle Saint-Michel sur la commune de Priziac. Le domaine de Keraudrenic à Langonnet, propriété de M. de Narjac jusqu’en 1844, est acquis par Louis Michel en 1880, et le manoir est construit entre 1893 et 1897. Le manoir de Kermain, propriété des Lopriac jusqu’à la Révolution, est converti en exploitation agricole au XIXe siècle. La ligne de chemin de fer Lorient-Plouay-Gourin (construite en 1885) y voit une gare à partir de 1911 . Langonnet a eu une école Sainte-Jeanne-d’Arc au début du XXe siècle, un bureau de poste dès 1904 avec le télégraphe municipal (1908) .

Première Guerre mondiale : (1914-1918)

L’année 1914 marqua un arrêt brutal du temps en Bretagne, comme dans toute la France. La reconversion à l’économie de guerre affecta profondément les campagnes. Le départ des hommes et des chevaux au front désorganisa le travail des champs, laissant aux femmes et aux enfants la lourde tâche de prendre le relais. Elle accélère la francisation des campagnes et voit se développer une compétition mémorielle autour du sacrifice des soldats bretons

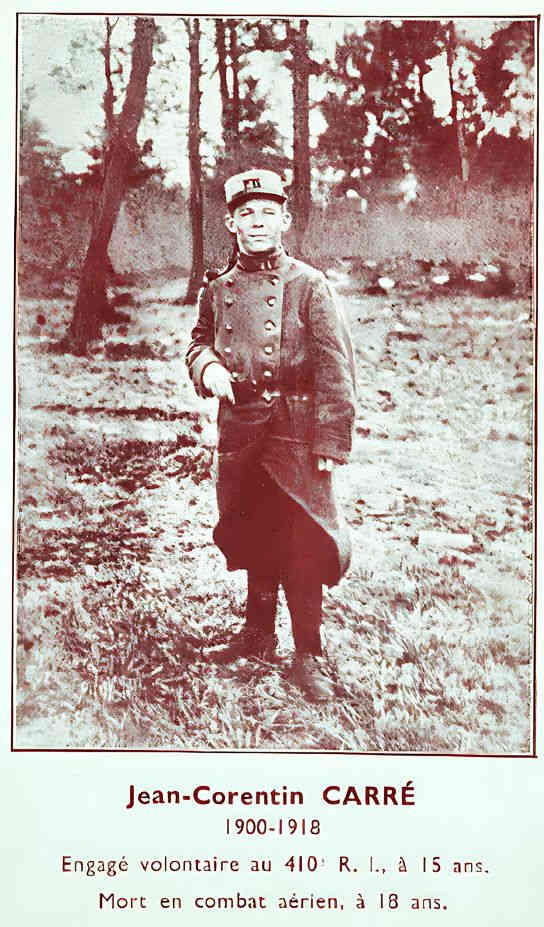

Le nombre de tués, lors de la Première Guerre mondiale, s’élève à 165 pour la seule commune du Faouët et 922 pour l’ensemble du canton (119 pour Meslan, 278 pour Guiscriff, 135 pour Priziac, 186 pour Langonnet). Un chiffre élevé qui s’explique par une population très jeune et constituée majoritairement de paysans affectés de préférence dans les régiments d’infanterie de l’Armée de terre. L’un d’entre eux, Corentin-Jean Carré, né le 9 janvier 1900, engagé volontaire à 15 ans, le 27 avril 1915, sous un faux nom : Duthuit, originaire des Ardennes, au 410e régiment d’infanterie, ayant devancé l’appel en mentant sur son âge, est considéré comme le plus jeune poilu de France. Il mourut après avoir été abattu lors d’un combat aérien au-dessus de Verdun le 18 mars 1918.

Plusieurs autres exemples illustrent le tribut payé par ces communes :

- Louis Février, de la classe 1910 et originaire de Guiscriff, servit au 62e régiment d’infanterie et fut tué à Douaumont.

- Louis Le Goff, de la classe 1907 et de Langonnet, fut blessé et fait prisonnier à Rossignol le 22 août 1914, interné en Allemagne jusqu’en mai 1916, puis transféré en Suisse.

- Jean Le Goff, de la classe 1897 et du Faouët, fut tué le 8 janvier 1916 à Mourmelon.

- La commune de Ploërdut, rattachée au canton du Faouët, déplora 166 victimes durant la guerre.

- Jean-Louis Le Breton, originaire de Priziac, fut blessé lors de la reprise du fort de Douaumont le 24 octobre 1916 et amputé du poignet. Il reçut la médaille militaire le 6 décembre 1917 à Priziac, lors d’une cérémonie émouvante devant les enfants des écoles et une foule impressionnante.

La guerre entraîna des pénuries généralisées : main-d’œuvre, machines, et denrées de première nécessité comme le pain et le sucre, conduisant au rationnement. L’hiver 1917-1918 fut particulièrement rigoureux. La grippe espagnole sévit également, faisant des ravages parmi les civils et les soldats. Un rapport du médecin-major Malloizel en août 1918 détailla l’ampleur de l’épidémie dans la commune de Ploemel et ses environs, une situation similaire a eu lieu dans les communes du canton du Faouët.

Face à ces difficultés, la solidarité s’organisa. Les enfants furent mobilisés pour des tâches agricoles (ramassage de châtaignes, culture de pommes de terre) et pour des collectes de fonds. Les fillettes tricotaient chaussettes et cache-nez pour les soldats au front. Les comités de secours aux prisonniers de guerre, comme celui du Faouët, œuvraient pour aider les familles et les détenus, alors que le nombre de prisonniers et les prix augmentaient en raison de la pénurie.

- Dans la nuit du 26 au 27 août 1917, l’église du Faouët fut ravagée par un incendie. À la suite de cette tragédie, les hauts murs, le chœur, les sacristies et la voûte sont totalement reconstruits de 1924 à 1927 ; seuls le clocher et la tour-porche d’origine subsistent alor

- La mairie et l’école des filles de Lanvénégen furent également détruites par un incendie le 9 avril 1918.

La fin de la Grande Guerre, avec la « Fête des poilus vainqueurs » le 22 septembre 1919, ouvrit une nouvelle ère, mais la presse bretonne indiquait en 1920 que la guerre de 1870-1871, même 50 ans après, ne parlait plus guère, suggérant que le traumatisme de 1914-1918 écrasait les mémoires précédentes. Les monuments aux morts commencèrent à être érigés dans chaque commune.

Les sources mentionnent des faits divers notables dans le canton : en 1925, un crime survient à Meslan, et en 1929, un autre crime particulièrement crapuleux a lieu au village de Triguirizit.

On note la naissance de figures locales qui marqueront la période suivante, comme François-Louis-Marie Kervéadou, né à Guiscriff en 1910, qui entre au petit séminaire en 1922 et est ordonné prêtre en 1934, illustrant la continuité des vocations religieuses dans le secteur. Un peintre antiquaire renommé, Maurice Renders, meurt au Faouët en 1927. D’autres personnages contribuent à la vie intellectuelle et culturelle, tel Joseph Fréjon, originaire du Faouët, mentionné comme avocat honoraire, poète et folkloriste. Des publications importantes pour l’identité bretonne voient le jour, comme celles de Fanch Jaffrennou autour de 1910 et 1913, ou la création de la revue Ar Falz en 1933, militant pour l’enseignement du breton, marquant les prémices de mouvements culturels et politiques qui prendront de l’ampleur plus tard. La Société Polymathique du Morbihan continue ses activités et publications, contribuant à l’érudition locale et régionale.

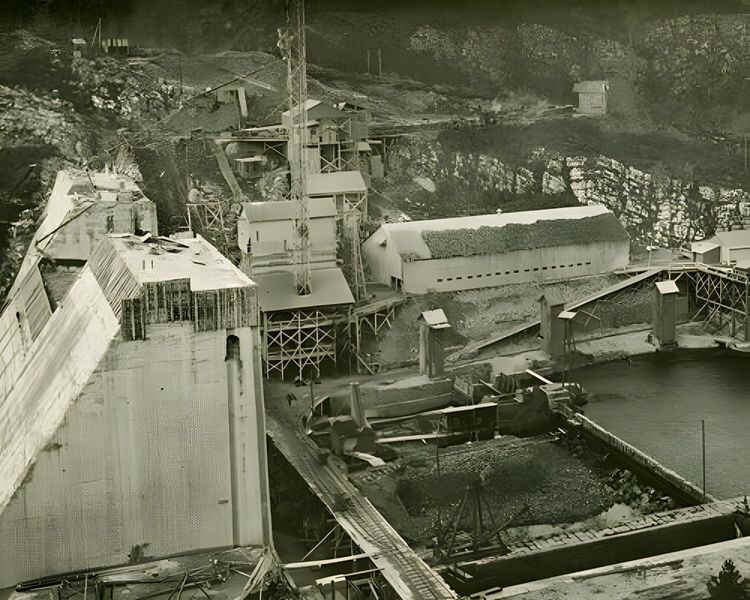

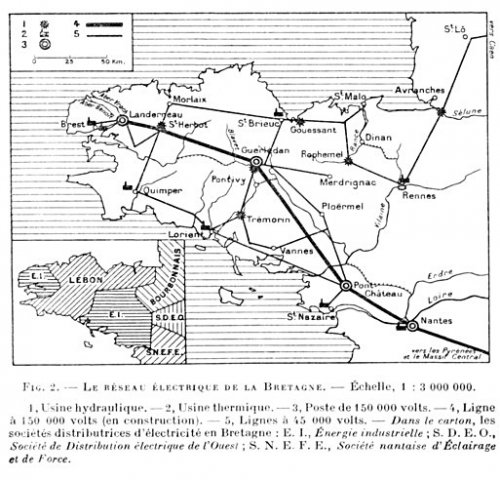

Les premières décennies voient une amélioration des conditions de vie : l’électrification (construction du barrage de Guerlédan en 1923) (NB le Faouët expérimente l’éclairage public dès 1885) , apparition de nouvelles industries mais cela s’accompagnent de mutations sociales : apparition des divorces , suicides , et accidents automobiles (premier accident au Gohlen en 1937). (rares voitures citées à l’époque : celles du docteur Le Noc, du notaire Savidan, ou du propriétaire du domaine de Kerandraon à Guiscriff…)

L’exode rural, amorcé avant la guerre, continua et s’intensifia après 1914 : de 1900 à 1970, ceci touche un quart des bretons dont 250.000 Finistériens et 180.000 Morbihannais, Par exemple, en 1938, l’arrondissement de Pontivy voit 1 500 départs saisonniers vers la Beauce pour des activités agricoles comme la fenaison, le sarclage, la moisson et le battage, dont 400 pour la seule commune de Guiscriff. Une autre filière d’émigration apparaît au début du XXe siècle vers les îles anglo-normandes (Jersey et Guernesey) pour les travaux saisonniers. En ville, les migrants trouvent des emplois dans le bâtiment, l’automobile, les chemins de fer, ou comme domestiques dans les « maisons bourgeoises ». L‘émigration outre-Atlantique est aussi très présente , dès 1905, la compagnie Générale Transatlantique ouvre une agence à Gourin . La population en 1921 est donc :

- Guiscriff : 5 380 habitants

- Langonnet : 4 450 habitants

- Le Faouët : 3 702 habitants

- Priziac : 3 007 habitants

- Lanvénégen : 2 715 habitants

- Meslan : 2 470 habitants

- Le Saint : 2 159 habitants

- Berné : 2 030 habitants

- L’usine des Kaolins, située à la limite de Guiscriff et Lanvénégen, fut créée en 1931. Elle extrayait l’argile blanche, la malaxait, séchait en galettes, puis l’expédiait par la gare de Guiscriff pour divers usages, notamment la fabrication de porcelaine. Sa disparition aura lieu dès 1960.

- L’abattoir municipal du Faouët fut inauguré en avril 1937, indiquant une modernisation des infrastructures de transformation agricole.

- Des fabriques de sabots comme celle de l’entreprise Louis Le Laing à Priziac étaient en activité dans les années 1930.

- Des menuiseries, comme celle de Ihuellou à Meslan, étaient également présentes.

- Des maréchaux-ferrants, comme Joseph Perron à Meslan, travaillaient encore vers 1925.

- La famille Samedy (charron-charpentier-tonnelier)

- Des ateliers de charronnage, tel celui de Jean Auffret au Faouët, étaient documentés en 1910.

- À Le Faouët, on trouvait des artisans capables de tailler de grands blocs de granit, comme Lépinard, qui réalisa une statue de la Victoire de 2 000 kg pour Lorient.

Le nombre de cabarets est impressionnant, augmentant encore au XXe siècle ; Le Faouët en compte 93 en 1900, dont 74 pour le seul bourg !

Le café commença à remplacer la soupe du matin dans les campagnes, et le pain blanc gagna du terrain sur le pain de seigle. La caisse locale du Crédit agricole à Guiscriff fut gérée de 1904 à 1936 par Joseph Digabel, directeur d’école et maire. La Caisse d’épargne de Lorient étendit son influence, offrant des livrets avec une prime aux élèves méritants dans les plus petites communes. La Compagnie des sapeurs-pompiers du Faouët est documentée en octobre 1926 avec deux pompes à bras. Celle de Guiscriff gagna en efficacité au début des années 1920 avec l’achat d’une pompe à bras et de tenues pour 32 hommes. Un dispensaire fut inauguré au Faouët en même temps que l’abattoir municipal, offrant des consultations cliniques et radioscopiques bi-mensuelles. Le pont du Quilliou, entre Le Faouët et Lanvénégen, fut déplacé en aval du moulin Baden pour remédier aux crues, modifiant le tracé de la route vers Scaër.

- Des photographes et des peintres continuaient à visiter la région, charmés par ses paysages et sa « rusticité ». Leurs œuvres, comme Arthur Midy (né le à Saint-Quentin, mort le au Faouët) (qui peint la chapelle St Fiacre, les Halles, Le Grand-Pont au Faouët…et offre le tableau de l’Assomption à l’église du Faouët, inspiré de Prud’hon, en 1932 ) et Charles Rivière (1848-1920) (peinture de St Fiacre, la Place Bellanger, Chute de l’avion en flammes) et les centaines de clichés de Philippe Tassier (1873-1947) et Fernand Cadoret (1855-1918), offrent un précieux témoignage de la ruralité locale d’avant 1914 et pendant la période.

- Le vélo connut un engouement croissant. Le « Véloce-club faouétais » organisait des épreuves lors des fêtes patronales, avec des coureurs comme Ferdinand Kerhulu (du Faouët) et Alphonse Guillemot (de Langonnet) se distinguant au niveau régional. Des vendeurs-réparateurs de bicyclettes étaient présents dans chaque commune.

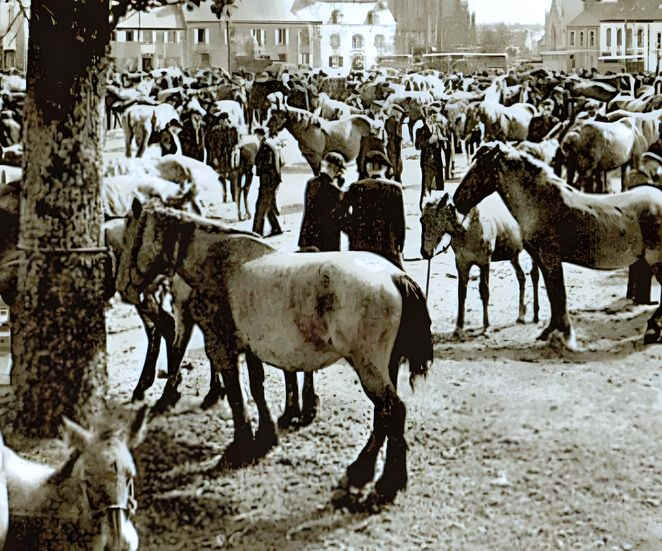

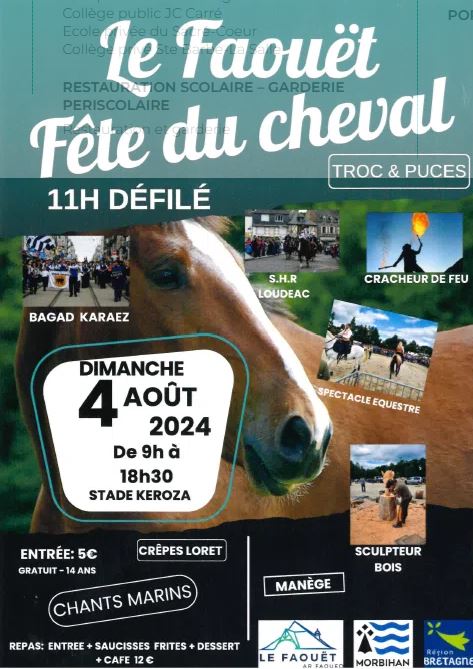

- Les courses hippiques étaient populaires et souvent associées aux pardons locaux. Des courses au trot et au galop mettaient en vedette des participants comme Jean Le Guilchet de Lanvénégen et Jean Corven du Faouët. En 1937, une Société hippique rurale fut fondée à Carhaix, organisant des concours d’obstacles, incitant Charles Michel, maire de Langonnet, à créer une société similaire localement.

- À partir de 1935, Le Faouët accueille le concours-épreuve chevalin annuel de tout le canton. Des personnalités comme Yves Le Dour, Joseph David, Henri Cadouarn, Jean et Yves Le Bourhis, François Rodallec, Jean et Joseph Le Guilchet, Mathurin Perron et Noël Poulain se distinguent lors de ces concours.

- Les luttes bretonnes connurent un regain extraordinaire dans les années 1920-1930. Le docteur Cotonnec de Quimperlé fonda la Fédération des amis des luttes et des sports athlétiques bretons (FALSAB), cela produit toujours des champions de Gouren au Faouët

- La Pharmacie Limbour au Faouët est représentée vers 1936, avec François Limbour, pharmacien de 1930 à 1976.

- Joseph Fortune (1854-1924) fut maire du Faouët de 1900 à 1912, puis de 1919 à 1924, et conseiller général du canton durant la même période.

- Mathurin Le Roy (1884-1941) fut maire de Meslan de 1904 à 1941.

- Yves-Jean Le Guilchet fut maire de Lanvénégen de 1869 à 1896, puis Yves Le Guilchet jusqu’en 1935

- L’autobus d’Yves Saindrenan au Faouët est documenté vers 1926-1927. Le train restait un moyen de transport important, notamment pour venir au pèlerinage à Sainte-Barbe (3ème de Bretagne) au Faouët ou pour se rendre à celui de Sainte Anne d’Auray

- Les années 1930 voient l’émergence des sociétés de chasse et de pêche, comme la « Miné-Bibon » de Guiscriff et la « Gaule faouétaise », soucieuses de la protection du gibier et de la répression du braconnage.

La laïcisation de la société se manifeste par la transformation des fêtes patronales en « fêtes locales », intégrant des épreuves sportives, du tir à la carabine, et des prestations musicales locales (fanfares du Saint, Guiscriff, Le Faouët, Berné). Une nouveauté marquante est l’introduction des bals avec « orchestres de jazz » clôturant la fête, succédant aux danses traditionnelles au biniou…

Seconde Guerre mondiale :

La Seconde Guerre mondiale interrompt ce développement. Le départ des hommes et des chevaux pour le front désorganise le travail des champs, obligeant femmes et enfants à prendre le relais. La guerre ruine le commerce atlantique.

L’occupation allemande débute en Bretagne entre le 18 et le 22 juin 1940. Rennes capitule le 18 juin, Brest et Nantes le 19, et Lorient le 21. La région est soumise aux autorités d’occupation. Des hommes de l’île de Sein rejoignent la France Libre dès juin 1940 suite à l’« Appel du 18 juin » lancé de Londres par le général de Gaulle.

Dès l’automne 1939 et l’hiver 1940, le canton du Faouët accueille des évacués. Les sources mentionnent également l’arrivée, en catastrophe, de deux familles juives au Faouët suite à la rafle des 16 et 17 juillet 1942 à Paris, témoignant de l’impact direct des politiques du régime de Vichy et de l’occupation allemande sur la commune. Le régime de Vichy, perçu par certains comme un état autoritaire et policier, met en place des mesures de surveillance et de répression, comme l’obligation de posséder une carte d’identité à partir de 15 ans ou l’interdiction des bals (sauf de noces). Le Faouët est occupé dès 1940 par les Allemands.

Des actes de résistance apparaissent : les drapeaux tricolores sont hissés sur le mât de la place des Halles du Faouët le 14 juillet 1941, malgré l’occupation. Les jeunes s’engagent dans des actions symboliques comme déchirer des affiches allemandes, siffler au cinéma quand passent les actualités allemandes, et faire des signes de la victoire (V avec croix de Lorraine) sur les murs. Louis Fraval du Faouët, classe 37, est mentionné comme ayant participé à une mission clandestine pour la France libre en 1943

En début d’année 1943, l’aviation alliée bombarde massivement la base sous-marine de Lorient, entraînant l’évacuation massive de la population civile de Lorient. Près de 5000 Lorientais arrivent dans le canton du Faouët dans la précipitation. Ces évacués apportent avec eux leurs réseaux de renseignement. Joseph Hénaff, un agent de la CND (Confrérie Notre-Dame, réseau de résistance), continue ainsi ses activités depuis Le Faouët, utilisant notamment son taxi. L’épuration du mouvement breton après-guerre, associée par l’opinion à la collaboration active avec l’Allemagne, voit la disparition de figures comme l’abbé Jean Marie Perrot (assassiné en décembre 1943).

Dans le Morbihan, en 1944, le camp de Saint-Marcel sera très actif. Chaque nuit, ce sont ainsi 150 à 200 containers d’armes et de munitions (soit 45 tonnes) qui sont largués et jusqu’à 700 containers le 13 juin. C’est le plus important parachutage de France occupée et même, avec l’atterrissage de quatre Jeeps SAS la nuit du 17 juin, une première mondiale en opération. On estime que 4 000 résistants sont passés par Saint-Marcel pour y obtenir leur armement.

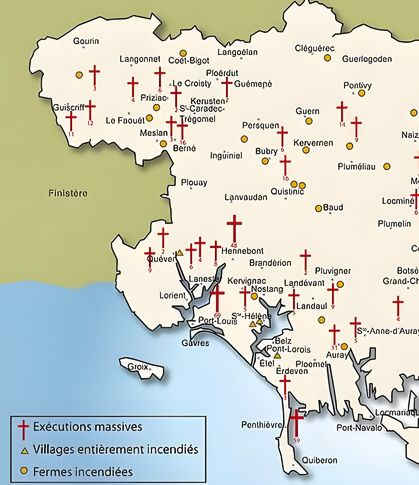

Les représailles allemandes seront sévères avec des éxcecutions sommaires :

- Une cour martiale allemande siégea momentanément en juin 1944 à l’école Sainte-Barbe (actuellement collège Sainte-Barbe) et fut un lieu d’internement et un centre de torture. Plusieurs dizaines de résistants y furent condamnés à mort en quelques jours seulement. 28 d’entre eux furent fusillés à Lanvénégen le 24 juin 1944 . : 17 résistants, dont 6 Belges, sont fusillés à Rosquéo. L’un des Belges, Jean de Coninck, n’est que blessé : il s’enfuit sous les tirs. Il sera soigné et caché par des habitants et survivra. Le même jour, 10 résistants de Spézet et un de Saint-Goazec sont fusillés à Rozangat. Un autre fusillé, inconnu, est retrouvé dans une tombe sommaire au Pont-Neuf, toujours en Lanvénégen. Seize résistants furent fusillés le 6 juillet 1944 à Landordu en Berné et treize fusillés en 1944 à Botquenven et Carnal-Vihan en Priziac…

- En août 1944, Meslan est le lieu d’une série d’affrontements violents entre maquisards et troupes allemandes en retraite, notamment à Botquédan où des résistants tombent au combat.

La Résistance contribue largement à la libération de la Bretagne entre juin 1944 et mai 1945. Des villes comme Saint-Malo et Brest sont libérées en août et septembre 1944 après de lourds bombardements qui les réduisent en ruines. Les poches de Lorient et Saint-Nazaire ne se rendent qu’en mai 1945. Quimperlé est libérée le 9 août 1944 et Châteaulin le 11. Les FFI ont pour mission de réduire les mini-poches côtières. Bénodet a été évacuée le 11 août, il faut assiéger Concarneau tout en évitant de donner l’assaut car le port est miné. Finalement, les Allemands quittent cette ville par la mer à l’aube du 24 août pour gagner Lorient.

L’après-guerre est marqué par la modernisation économique, souvent appelée les « Trente Glorieuses » et la « révolution silencieuse des campagnes ». Ces changements sont notamment d’ordre mental, liés au passage des générations par l’école obligatoire. L’après-guerre voit aussi une « finalisation » de la francisation des campagnes bretonnes.

La Bretagne, ravagée par la guerre, entreprend une reconstruction nécessaire pour éviter la famine. C’est en 1950 que Des élites économiques, culturelles et politiques se réunissent au sein du Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons (CELIB) est fondé, marquant un travail de diffusion et de légitimation des idées de modernisation économique qui influencera fortement la vie politique et économique jusqu’à la fin des années 1960. Il pousse à de grands travaux d’équipement, d’électrification (finalisée en Bretagne vers 1960!), et de communication, permettant une nouvelle industrialisation. Cette période est caractérisée par une ambition de rattraper le retard structurel et de s’intégrer pleinement dans une économie nationale et internationale en pleine expansion. Le tracteur se généralise dans les années 1960, et l’insémination artificielle se répand avec l’adoption de races laitières plus productives.

La Société Polymathique du Morbihan, dont les bulletins sont une source, continue d’exister, avec des publications allant jusqu’à la fin des années 1930 et au-delà (bien que les extraits fournis ne couvrent pas l’après-guerre en détail). La vie religieuse continue d’être un élément structurant. François-Louis-Marie Kervéadou, né à Guiscriff en 1910, ordonné prêtre en 1934, poursuit son parcours religieux jusqu’à sa retraite en 1977 à l’abbaye de Langonnet. Au niveau régional, la Séparation des Églises et de l’État de 1905 continue d’être un « lieu de mémoire ». Après la Seconde Guerre Mondiale, les mouvements d’Action catholique, comme la Jeunesse agricole catholique (JAC), se développent et contribuent à une émancipation de la tutelle ecclésiastique, participant à une « sécularisation interne des consciences catholiques ». Cependant, des tensions persistent, comme l’illustrent les « procès des kermesses » dans l’Ouest entre 1949 et 1950, qui deviennent des occasions de mobilisation populaire catholiques.

Dans ce contexte, à Lanvenegen, le nouveau maire décide d’augmenter sensiblement le loyer du pré où le curé fait paître deux ou trois vaches. Début des hostilités! L’évêché de Vannes réagit et le 6 novembre 1949, le vicaire général se rend à Lanvénégen pour déclarer en chaire, devant un parterre de fidèles qui ne savent pas encore très bien ce qui leur arrive : « Je viens vous annoncer la sanction la plus grave qu’on puisse prendre contre une paroisse : l’interdit ! (…) Le culte et toutes les cérémonies sont suspendues ». Concrètement cela signifie que l’église et les chapelles sont fermées, que les prêtres font leurs valises et que désormais baptêmes, communions, mariages et enterrements devront se célébrer dans les paroisses voisines… Les conséquences psychologiques sont énormes, mais surtout les retombées économiques, les messes du dimanche attiraient la population qui en profitait pour faire « les courses » et se distraire au café, c’était le jour des affaires! Plus de messe, plus de commerce ! et on s’accorde sur un point : l’église doit rouvrir sous peine de la mort du village… enfin, en août 1950, de guerre lasse, l’évêché fait rouvrir l’église, mais le curé annonce lors de la messe du l’interdiction des treize membres du conseil municipal et du bureau de bienfaisance! ceci donnera le film : Un village sans dimanche (Philippe Baron, Corinne Jacob)

à partir des années 1960, est marquée par la création et l’épanouissement du mythe de Marion du Faouët. Après la période 1908-1960 dèjà mentionnée, les décennies suivantes la voient devenir une figure emblématique, un « mythe à l’œuvre ».

- Entre 1960 et 1980, des ouvrages (roman, pièce de théâtre) façonnent ce mythe.

- En 1980, le nouveau bagad du Faouët est nommé Bagad Marionick en référence à Marion.

- Entre 1980 et 1990, la figure se développe, notamment avec la trilogie romanesque de Jean-Pierre Imbrohoris.

- En 1985, un ouvrage touristique « Sur les pas de Marion du Faouët », par Jean Rieux et Lice Nédelec, lie explicitement son souvenir au pays.

- À partir de 1990, son actualité s’intensifie. En 1997, un téléfilm « Marion du Faouët, chef de voleurs« , partiellement tourné au Faouët, lui donne une audience nationale et accroît son prestige.

Sa figure inspire des chansons (Tri Yann, Les Rives), des livres pour enfants, et elle est présentée comme une icône féministe, un bandit social, ou une aventurière…

L’Association Bretonne et l’Union Régionaliste Bretonne organisent un congrès au Faouët en 1966. Ce congrès est l’occasion de discussions sur la situation de la langue bretonne et de conférences sur l’histoire locale, notamment par Joseph Fréjon, originaire du Faouët.

La culture bretonne connaît un renouveau : le fest-noz et les bagadoù voient le jour après-guerre notamment sous l’impulsion de Loeiz Roparz (1921-2007) (Fondateur de l’association Al Leur Nevezet) et Polig Monjarret (1920-2003)(créateur de la Bodadeg ar Sonerion).

L’émigration importante des années passées perdure entre 1950 et 1980, départ massif des jeunes et retour progressif des retraités, entraînant un vieillissement de la population dans ces cantons. Cependant, la possibilité de travailler dans le secteur de Lorient tout en résidant dans ces communes commence à inverser cette tendance.

Les structures d’accueil pour les jeunes se développent. En 1955, le foyer d’enfants Notre-Dame-de-Joie est créé au château de Pontcallec à Berné, encadrant une cinquantaine de garçons orphelins ou en difficulté, âgés de 6 à 14 ans, sous la supervision des sœurs Dominicaines du Saint-Esprit. Après leur scolarité élémentaire, la plupart rejoignent Saint-Michel à Priziac. Le cours complémentaire public du Faouët évolue en collège d’enseignement général puis secondaire, acquérant son autonomie.

- Le rôle de l’Église reste important dans la vie sociale. Des rencontres de la Jeunesse Agricole Catholique (JAC) sont organisées à l’abbaye de Langonnet pour aborder les problèmes professionnels selon les principes chrétiens. La section féminine de Langonnet se distingue en 1950 en présentant le « Livre d’or de la paroisse », qui remporte le premier prix des paroisses .

La solidarité et l’entraide sont des valeurs fortes. Par exemple, le Comité du quartier de Saint-Mélaine à Lanvénégen est créé en 1977. Des associations d’aide aux victimes d’accidents du travail, de la route, de maladies professionnelles, ou de catastrophes naturelles/industrielles, sont actives. L’antenne faouëtaise de la Croix-Rouge est animée par Jean Piriou, puis par Jacqueline Salaün après son décès en 1997.

Les campagnes voient la mise en place de parcelles plus grandes. Le remembrement est un processus clé : à Berné, par exemple, environ 2300 hectares de terres sont remembrées vers 1970, entraînant l’arasement de 275 kilomètres de talus, partiellement compensé par la création de 25 kilomètres de nouveaux talus. La polyculture-élevage reste majoritaire, mais les exploitations se spécialisent. Entre 1958 et 1978, la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) de Meslan-Berné voit sa production laitière augmenter de 86% et celle de porcs de 35%. Le rendement par vache est multiplié par deux. À Langonnet en 1980, on compte déjà 30 poulaillers « industriels » produisant du poulet de chair, de la dinde et de la pintade. Certains se spécialisent dans les « poules pondeuses » ou les « poussins d’un jour », souvent grâce à des capitaux rapportés par les « Américains » (Bretons partis travailler outre-Atlantique). La ferme Massé-Stéphan à Kerbruc (Langonnet) se spécialise presque entièrement dans l’élevage porcin complet (naisseur-engraisseur) en 1980. Les grèves du lait éclatent en 1972 à Guiscriff, lorsque les industriels refusent d’augmenter les prix accordés aux producteurs. Louis Le Guern, maie de Lanvénégen, est l’un des leaders de ce mouvement.

Les moulins à eau, qui produisaient de la farine panifiable, sont progressivement remplacés par des moulins électriques. De nombreux moulins persistent dans les communes, comme les 15 moulins du Faouët ou les 12 moulins de Guiscriff. Les « concasseurs de grains » dans les fermes portent un coup dur à la profession de meunier.

Des entreprises artisanales continuent d’opérer, telles La Menuiserie Ihuellou, Meslan, années 1930 est un exemple d’activité artisanale qui perdure. Jean Yhuel, artisan-maçon de Meslan, est cité pour avoir construit sa propre maison. Des entreprises de construction comme ETDE au Faouët sont actives dans les années 1960 . La reconstruction de la boucherie Jean Le Bec à Lanvénégen en 1957 est également un signe de l’activité économique locale . Des garages et magasins de réparation apparaissent. Le Garage Louis et Thérèse Nilion, rue de Quimper au Faouët.

La vocation touristique du pays gagne en importance, En 1963, la municipalité de Priziac achète l’étang près du bourg, le nommant « Lac du Bel Air », dans le but de développer des activités nautiques et d’attirer les campeurs. La commune du Faouët est classée « station verte de vacances » en 1976, forte de son camping, sa piscine, ses circuits touristiques et son environnement naturel remarquable. La piscine du Faouët est ouverte en 1968. Le pays du Faouët attire les médias avec le tournage de films tels que Lancelot du Lac en 1970, Les Trois Messes basses en 1971, et l’émission télévisée Du côté du Faouët en 1972. La télévision noir et blanc fait son apparition en France en 1963 et plus dans notre canton en 1967 .

L’hôpital rural du Faouët, renommé Centre hospitalier du Faouët en 2000, ouvre ses portes en 1968 avec une capacité de 95 lits. La maternité est cependant supprimée en 1971. Le Dr Pierre Limbour (1898-1970) est le médecin du Faouët. Le Dr Joseph Prigent (1957-1987) le remplace. La pharmacie Limbour au Faouët est dirigée par François Limbour (1930-1976).

Le réseau des écoles communales se développe lentement, tandis que les écoles confessionnelles connaissent un essor considérable, L’école Sainte-Jeanne-d’Arc à Langonnet, l’école du Sacré-Cœur au Faouët tenue par les religieuses Ursulines, et L’école Sainte-Bého ouverte à Priziac en 1948 sont des exemples.

- La vague celte : Les années 1970 voient l’émergence d’une « vague celte » portée par des chanteurs comme Alan Stivell, mais aussi Glenmor et Gilles Servat , Fest-noz et Bagadoù : Le cercle celtique de Langonnet se développe et participe à des compétitions au niveau breton et international à partir de 1968. Le Bagad du Faouët participe aussi à des compétitions dans la région mais aussi très loin à l’étranger.Le festival interceltique qui trouve son origine dans l’accueil en 1971 d’une compétition de bagadoù. commence son ascension …

- Langue bretonne : Les écoles Diwan sont créées en 1977. La signalisation routière bilingue est promue par le Conseil général du Finistère, bien que les institutions de l’État (gendarmerie et SNCF) n’affichent qu’en français. La littérature en langue bretonne connaît une production continue, avec des périodes de pic comme en 1913, puis un renouveau depuis la fin des années 1960. La Bretagne n’est plus seulement un sujet littéraire, mais la littérature dit en breton.

- Le football se popularise, avec des associations paroissiales et « laïques ». Les associations du Faouët (l’Hermine et le Foyer laïc) disparaissent en 1964, laissant la place à l’Union Sportive de Lanvénégen (USL). À Langonnet, l’Entente Sportive (ESL) est créée en 1964. Des équipes comme l’Avenir de Guiscriff (1952-1953) et l’Association Sportive Priziac (1975-1976) participent aux championnats. L’US Berné fondé en 1945 a évolué en 3e division nationale de 1973 à 1977 et compta dans ses rangs les Duclos, Le Dortz, Le Guenic et Simon et même Christian Gourcuff. La pratique équestre est toujours à l’honneur, notamment à Guiscriff et Lanvénégen.

- L’Hippique Rurale de Keraudrenic à Langonnet, créée en 1967, regroupe 100 à 120 cavaliers et organise des concours hippiques. Le tennis de table est pratiqué par plusieurs associations (Langonnet, Guiscriff), avec des joueurs de niveau national ou international. Des sports mécaniques sont également présents avec l’association « Les Belles Motos » à Guiscriff…

- La vie associative des années 1970 se diversifie dans tous les domaines (« Les Joyeux drilles » à Priziac, »Les Dindalouperien » à Langonnet, association de la Vieille école à Lanvenegen…) ,l’apparition des foyers de jeunes, de clubs du troisième âge, de groupes de théâtre dans presque toutes les communes, de chorales, Le « Ciné Ellé » au Faouët, créé vers 1930, fonctionne de manière autonome à partir de 1998 et draine un large public des communes environnantes. Ouverture de la première médiathèque rurale du Morbihan dans les années 1980.

- La Communauté de communes du Pays du Roi Morvan (CCPRM) voit le jour en 1999, regroupant 21 communes des cantons de Gourin, Le Faouët et Guémené-sur-Scorff, avec les besoins croissants en services et infrastructures qui dépassent les capacités d’une seule commune. Des figures politiques importantes émergent, comme Roland Duclos, maire de Berné de 1974 à 1977 et de 1980 à 2008, également conseiller général du canton.

l’émigration ralentie même si l’agence Air France, ouverte à Roudouallec en 1947 perdure jusqu’en 1987 avec Jean Fichen à sa tête qui était surnommé le consul des Etats-Unis. L’hôpital rural du Faouët, devenu « centre hospitalier du Faouët » en 2000, évolue, après la suppression de la maternité en 1971, il y a l’ouverture en 1985 d’un bâtiment annexe de maison de retraite, « Ti ar Prad« . Cette structure mixte répond aux besoins d’une population vieillissante et est cruciale pour l’emploi local. Des « foyers pour personnes désorientées » ont également été créés au Saint, Langonnet et Guiscriff, et la tendance est au maintien à domicile des personnes âgées grâce à des adaptations de logements et des soins infirmiers.

- De 1979 à 2000, le nombre d’exploitations agricoles dans le canton du Faouët a chuté des deux tiers, tandis que leur superficie a plus que doublé, illustrant la modernisation et la concentration des terres.

Le Faouët a vu l’implantation du Centre d’abattage de dindes du Faouët (CADF) dans les années 1980, qui a diversifié sa production vers la découpe, les barquettes et les surgelés. De 2003 à 2012, son chiffre d’affaires a triplé et le nombre d’employés a doublé (70). En 1985, une jardinerie a ouvert au Faouët.

L’année 2021 voit la mise en œuvre de travaux de rénovation du musée et de la médiathèque. Le commerce de proximité a été fortement impacté par les grands groupes (Intermarché, Carrefour, Commod, 8 à Huit, Netto), entraînant la quasi-disparition de l’alimentaire indépendant.

Guiscriff se tourne vers le tourisme vert : la Gare, transformée en équipement culturel, propose un musée du Réseau Breton, des animations, ainsi qu’une aire pour cyclistes et randonneurs sur la voie verte.

- Les festivals, comme le Festival des Vieilles Charrues à Carhaix (initié en 1993, 265 000 spectateurs en 2025), sont devenus des événements majeurs.

- Des écoles Diwan ont été créées en 1977. Des associations, comme celle de l’Abbaye de Langonnet, signataire de la charte « Ya d’ar brezhoneg » (Oui au breton), rédigent leurs documents dans les deux langues. L’Université du Temps Libre (UTL) des Trois Rivières, créée en 1997 et regroupant des membres de plus de cinquante ans, offre des cours, conférences et voyages d’étude pour élever le niveau culturel. Un jumelage entre Le Faouët et Headford (Irlande) a été officialisé en 1989. Le Ciné Ellé au Faouët devient autonome en 1998.

- La période est jalonnée d’événements qui forgent la mémoire locale. La tempête de 1987 a causé des dégâts considérables, notamment à la chapelle Saint-Armel en Meslan (entièrement restaurée grâce au comité de quartier.), dont le toit a été soufflé, et à la forêt de Pontcallec où des centaines d’arbres ont été abattus. En mai 2023, la chapelle de la Trinité à Lanvenegen retrouve son toit qu’elle attendait depuis 75 ans, grâce au comité de chapelle très « tenace ». La fête du cheval a lieu au Faouët tous les ans et attire de plus en plus de monde (750 repas et 1 000 entrées en 2025) mais Jean-Luc Cardiet, le président du Cheval de trait, disait : « les amoureux des chevaux de trait sont de moins en moins nombreux et de moins en moins jeunes. La relève se fait attendre. Il faut dire que c’est une passion qui financièrement coûte un peu ». Citons aussi le Festi’Coat au Faouët les 30 et 31 mai 2025, cet événement intergénérationnel qui met la chanson française à l’honneur existant depuis 2021 et qui est en pleine progression…

Les pardons sont toujours très suivis et soutenus grâce aux comités de chapelle, exemple : celui de la chapelle St Guénolé a servi 700 repas le 10 aoüt 2025, et pour le Pardon de Sainte Barbe, un paroissien dit « Sainte-Barbe, au Faouët, a renoué avec ses pardons du passé. Dimanche 29 juin 2025, sur le plateau, les pèlerins ont afflué… Avant la messe du pardon, une procession haute en couleur avait donné le ton. Portées par des Bretonnes en coiffe, les statues de sainte Barbe, de saint Michel ou encore de sainte Anne et de Notre-Dame-de-l’Assomption devançaient les bannières tenues à bout de bras… Il y a encore peu de temps, ce pardon était en déperdition. Les Faouëtais en avaient mal au cœur. .. »

le 18 juillet 2025, l’inauguration de la nouvelle place du Faouët, après un an de travaux, nous pouvons admirer la mise en valeur de cet espace…

L’avenir se montre radieux, goutons notre joie de vivre dans un cadre et une qualité de vie exceptionnels

à bientôt