Guiscriff

Le 27 juin 1672, Louys Deshayeux, Recteur de GUISCRIFF, bénit une « grosse cloche » pour l’église. La tour est datée « 1670 » au-dessus de la porte et vient donc d’être bâtie jusqu’à la première galerie avec sa tourelle d’escalier. Elle achève la construction de l’église telle que nous la connaissons aujourd’hui.

La partie Est de l’église (trois grandes-arcades, le chœur actuel) daterait du début du XVI° siècle comme le suggèrent le type de support et de retombée, le chevet et le remplage de ses fenêtres comparables à ceux de l’église de Lanvénégen (1508 – 1522).

Le décor des sablières est identique à celui de l’église paroissiale de Gourin .

Les décennies suivantes verront la construction des gros piliers recevant latéralement des arcs-diaphragmes épaulés à l’extérieur par des contreforts puis des quatre grandes-arcades de la nef. La tour, bâtie en « hors-œuvre » (à l’extérieur de l’édifice), est surmontée d’un petit édicule à deux chambres de cloches amorti d’un toit en dôme et d’une croix. Ce dernier est une construction sans doute « provisoire » en attendant la flèche mais qui durera jusqu’en 1893 !

Anecdote : 2 nouvelles cloches seront bénies le dimanche 10 avril 1870… Il y a donc désormais 3 cloches ! Elles pèsent respectivement : la 1°, 622 Kg, la 2°, 292 Kg et la 3°, 200 Kg.

M. Jean-Pierre LE BORGNE (1827-1912), Recteur de Guiscriff de 1873 à 1906, propose de délibérer sur l’achèvement de la tour de l’église paroissiale. Une occasion favorable se présente : « Scaër vient d’achever la tour de sa nouvelle église et, à côté, reste la tour de la vieille église dont la chambre des cloches et la flèche peuvent, de l’avis de l’architecte, se placer sur la base actuelle de la tour de l’église de Guiscriff et seraient d’un excellent effet. »

Après bien des tractations ( !), l’entrepreneur Le Naour va acheter les pierres de cette vieille tour et bâtir la nouvelle chambre des cloches et la flèche sur les plans du chanoine Jean-Marie Abgrall, architecte, de Quimper.

Sans doute lassé du peu de fiabilité des cloches produites localement, le Recteur fait appel aux Établissements HAVARD de Villedieu-lès-Poëles (Manche) pour la fourniture d’un carillon. Ces quatre cloches seront bénies le dimanche 2 juillet 1893, jour de la fête patronale. Elles pèsent respectivement : la 1° 995 Kg, la 2° 689 Kg, la 3° 510 Kg et la 4° 278 Kg. Chacune a une note qui lui est propre : la 1° mi b, la 2° fa, la 3° sol et la 4° si b.

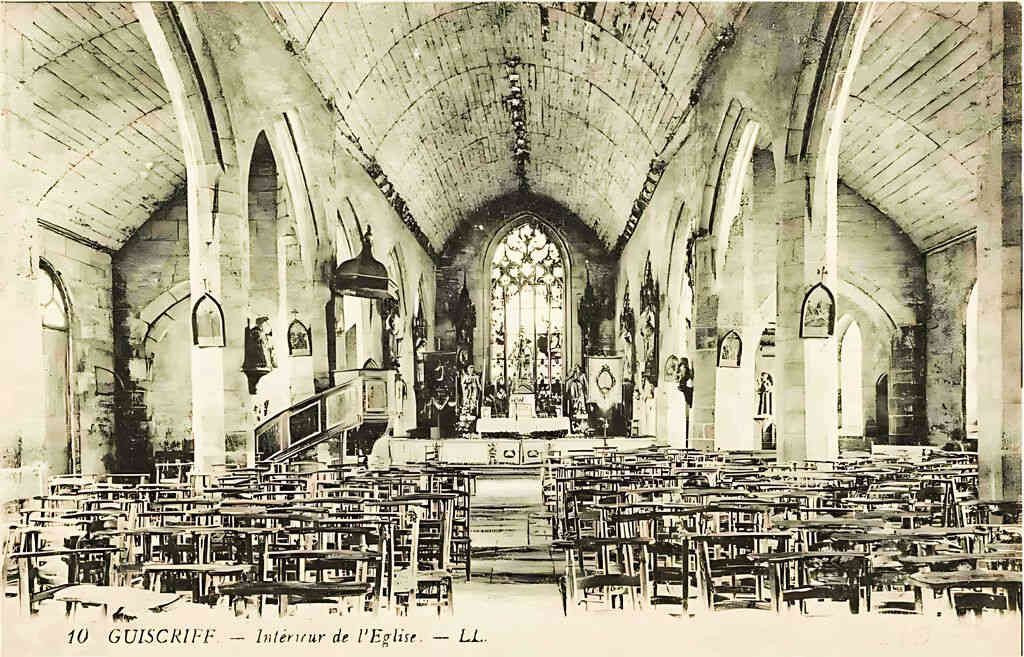

Elle est couverte par une charpente lambrissée en berceau en plein cintre dont les sablières sont sculptées d’animaux et de masques humains. Les blochets d’angle figurent aussi des têtes humaines. Cet ensemble ainsi que la poutre de gloire datent du XVIIème s. Une sacristie en appentis occupe l’angle formé par le chœur et le bras nord du transept. La façade est composée d’un mur-pignon épais surmonté d’un clocher carré et d’une flèche polygonale flanquée, à sa base, de quatre gâbles . À l’intérieur, le mur de façade est contrebuté par un large contrefort central dans lequel est percé le portail. Dans l’angle nord-ouest, se trouve une plate-forme surélevée de quatre degrés qui supportait peut-être un escalier de tribune. Parmi le mobilier de la chapelle, on notera deux retables du XVIIème s. placés dans chaque bras du transept..

Chapelle de Locmaria

localisation : l 48,0362 / L -3,5537 Chapelle 2e moitié 16e siècle ; en 1871 réfection du pignon ouest et du clocher ; en 1936 reconstruction du transept et du choeur. Située près de l’ancienne école. En 1833, le produit de la souscription se monte à 168 livres et 5 sols. Elle porte l’inscription : « Parrain et marraine Guillaume Cadic et Marie Jeanne Le Pustoch – Le Mauguen Recteur – Chalme – Fondue à Lorient en 1833. »

Chapelle Saint Mathurin

localisation : l 48,0777 / L -3,6653

Chapelle reconstruite 2e moitié 18e siècle ; couverture détruite vers 1966. Dans les années 1970, la chapelle n’avait plus de toit. Les habitants du village créèrent un comité qui permit le financement de la restauration. Les vitraux furent posés en 1995.

A noter l’existence d’un chant breton composé en 1818: Buhez sant Mathurin hag e Chapel devot e Gwiskri

En 1824, la souscription pour la cloche rapporte 54 livres 16 sols. Extrait des comptes de la Paroisse : « Pour faire et fournir une cloche pesant 131 livres pour la chapelle de St Mathurin

Chapelle Saint Eloi

localisation : l 47,9848 / L -3,6265

L’ange tenant un phylactère , au-dessus de la porte sud du chœur, avec l’inscription 1414, serait un réemploi. La chapelle est plutôt construite vers 1501 ou même vers 1550. Inscription : » MACE ME FIT LAN MIL VC I (ou L) « . La lecture 1501 est plus probable. Fontaine du 17e siècle. » La mention « La chapelle Monsieur Sainct Eloy au villaige de Talanhoat », datée de 1491, est la plus ancienne connue de la chapelle. La chapelle a été construite à la fin du xve siècle sur les terres de l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé . Celle-ci avait reçu en donation les terres du village de Saint Eloi en même temps que celles du village de Saoutalarin. Elle les conservera jusqu’à la Révolution.

On peut y voir une statue en bois polychrome du XVIIème siècle représentant Saint-Éloi en train de ferrer un cheval ainsi que des ex-voto de chevaux en bois (référence au miracle du saint qui trancha la patte d’un cheval pour le ferrer plus facilement, puis la remit en place !). Autrefois, lors du pardon annuel, les possesseurs de chevaux imploraient la protection du saint ou le remerciait de ses bienfaits.

Au pignon du chevet, figurent les armes de Bretagne timbrées de la couronne ducale et encadrées de croix grecques. pour sa cloche. A part la mention d’une quête en 1826 qui a rapporté la somme de 74 livres 12 sols.

Chapelle Saint Tugdual

localisation : l 48,0375 / L -3,58021ère moitié 17e siècle, Elle est en forme de croix latine et a un clocheton sur le pignon occidental. Elle abrite un « Christ en Croix », en bois, qui date du XVIème siècle, ainsi que de belles sablières . En 1827, la souscription rapporte la somme de 151 livres et 17 sols. La nouvelle cloche, d’un poids de 81 livres et demie, a coûté 154 livres et 17 sols.

Chapelle Saint Gwenaël

localisation : l 47,9912 / L -3,6355 Cet édifice de forme rectangulaire a probablement été bâti au courant du XVIIème siècle. La cloche actuelle porte la date 1833. Une précédente cloche avait été bénie en 1672.

La mention la plus ancienne de la chapelle figure dans un aveu daté du 30 juin 1507.

La chapelle est construite en forme de croix latine . Elle se compose de deux parties : le transept et le chœur du XVIème siècle et la nef, plus ancienne, difficile à dater.

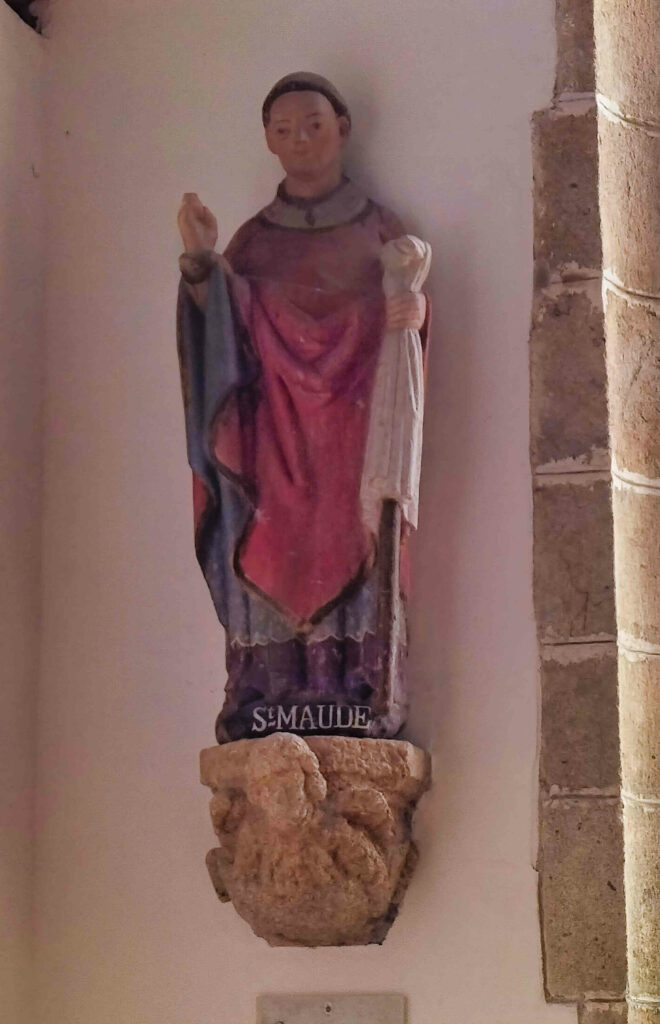

La statuaire date essentiellement du XVIème siècle. Saint Maudé (granite, XVIème siècle), le patron de l’édifice, représenté en abbé, y côtoie saint Benoît tenant un livre ouvert et priant (bois, XVIème siècle), saint Yves, coiffé d’une barrette et revêtu d’un surplis et d’un camail à capuchon, tenant un livre ouvert (bois, XVIème siècle), saint André (bois, XVIème siècle), saint Adrien portant une armure et tenant ses entrailles des deux mains (granite, XVIème siècle) et saint Jean vêtu d’une peau de bête (plâtre, XVIIIème siècle).