istoire

1er Partie Origines et Ancien Régime :

Le Faouët et ses environs : une histoire vivante, des origines à l’Ancien Régime

Nichée au creux des Montagnes Noires, là où l’Ellé et l’Inam dessinent les contours d’un pays profond, Le Faouët respire une Bretagne intime, faite de pierres anciennes, de ruelles tortueuses et de récits qui, de génération en génération, n’ont jamais cessé de vivre.

Ce petit bourg, perché entre deux vallées, est bien plus qu’un point sur une carte : c’est un carrefour de temps, un lieu où les siècles se sont accumulés, superposés, mêlés, laissant une empreinte indélébile dans le sol, les noms de lieux et les mémoires.

.

NB : fond vert jusqu’à l’an 0

fond jaune ensuite jusqu’àu l’an 1000

fond bleu ensuite jusqu’au 16ème siècle

fond rouge ensuite jusqu’à l’aube de la révolution

- Tout commence bien avant l’écriture, à l’aube de l’humanité. Sur ces terres armoricaines, Homo erectus façonnait déjà, il y a près de 600 000 ans, des outils de quartzite brut par exemple à Saint-Malo-de-Phily (Ille-et-Vilaine) Des bifaces de cette période acheuléenne sont également présents le long des côtes, comme à Tréguennec, L’Hôpital-Camfrout, ou Pléneuf.

- À Menez Dregan, dans le Finistère voisin, les traces de feu domestique les plus anciennes d’Europe occidentale témoignent d’une présence humaine continue depuis 465 000 ans, Ce site témoigne d’une occupation par des Néandertaliens à l’extrême ouest de l’Europe.

- Durant les longs âges du Paléolithique, les chasseurs nomades arpentaient nos forêts et steppes en mutation, car les températures moyennes sur cette longue période pouvaient osciller de 4°C en dessous à 2°C au-dessus de la température actuelle, entraînant des variations considérables du niveau de la mer. (60 m plus bas)

- Ils laissaient ici et là des stations de chasse, comme au Mont-Dol, ou des œuvres d’art, tel le Rocher de l’Impératrice à Plougastel-Daoulas

- Il est certain que notre région était déjà largement peuplée, notamment grâce à l’Ellé, qui permettait une exploration de notre secteur.

- Au Mésolithique, entre 7000 et 5000 avant J.-C., les premiers habitants s’adaptent à un climat plus doux. Le littoral devient une ressource précieuse avec les produits de la mer pour alimentation principale, tandis que le cerf, le sanglier et le chevreuil chassés plus facilement avec la substitution de la lance par l’arc et aidés par le chien domestiqué étaient majoritaires dans « notre intérieur », avec ses rivières comme l’Ellé qui est aussi un source d’aliments en plus d’être un couloir de vie.

- À Téviec et Hœdic, les morts sont inhumés avec soin, entourés de ramures de cerf, dans une relation sacrée avec la nature. Puis vient le grand bouleversement : le Néolithique :

Vers 5000 avant J.-C., l’agriculture s’installe. Des analyses polliniques ont montré la présence de céréales dans les tourbières littorales proches de sites d’habitats du Finistère (Plouescat, Plouguerneau) ou de régions ayant livré des dépôts de l’Âge du Bronze (Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine).

Les forêts reculent, les champs apparaissent. Et avec eux, une révolution : le mégalithisme. En Armorique, s’élèvent des menhirs, des dolmens, des cairns : gigantesque cairn de Barnenez (avec onze tombes à couloirs datant de 5000 ans avant J.-C, bien avant les pyramides d’Egypte), Petit-Mont, Gavrinis, Carnac . Ces monuments colossaux, œuvres d’une société complexe et prospère, dominent le paysage.

- Autour du Faouët, peu de vestiges subsistent, mais à quelques kilomètres, les allées couvertes de Botquenven en Priziac à 3km, de Kerviniou en Guiscriff ou de Minguionnet en Gourin (longueur de 11,45 m), le menhir de Kerlivio en Berné ou celui de Bodero (3,40 mètres de haut), dressé à un carrefour de voies anciennes, sans doute très fréquentées en raison de la proximité d’un ancien gué sur la rivière de Langonnet,

-

Liste de quelques monuments du secteur :

Site Commune Protection Coordonnées Menhir de Kerlivio Berné déplacé[24] Allée couverte de Kergus[60] Gourin détruite[61] Allée couverte de Minguionnet Gourin Notice no PA00091205 [archive] 48° 04′ 44″ N, 3° 36′ 53″ O Menhir de Lanner Bruc Du hauteur de 5,60 m Menhir de Kerbiguet-Lann Gourin Notice no PA00091210 [archive] 48° 05′ 48″ N, 3° 40′ 25″ O Sépulture de Conveau Gourin détruite[61] Allée couverte de Kerviniou Guiscriff Notice no PA00091272 [archive] 48° 01′ 01″ N, 3° 37′ 19″ O Menhir de Botréal Guiscriff détruit[93] Menhir de Kerviniou[93] Guiscriff 48° 00′ 34″ N, 3° 36′ 51″ O Menhir de Ty Jambou Guiscriff Notice no IA00008519 [archive] 48° 01′ 49″ N, 3° 38′ 54″ O Menhir du Bodéro[109] Langonnet 48° 05′ 14″ N, 3° 30′ 13″ O Allée couverte du Lannic Ploërdut ruinée[142] 48° 05′ 35″ N, 3° 13′ 36″ O Menhir de Quénepozen[142] Ploërdut 48° 05′ 49″ N, 3° 16′ 02″ O Menhir du Lannic[142] Ploërdut 48° 05′ 30″ N, 3° 13′ 49″ O Dolmen de Guidfosse ou de Parc er Crueno Plouray Notice no PA00091534 [archive] – dalle de couverture de 8 à 10 tonnes 48° 08′ 02″ N, 3° 22′ 40″ O Allée couverte de Botquenven Priziac ruinée[167] 48° 02′ 32″ N, 3° 27′ 49″ O Dolmen de Rostren[30] Priziac 48° 02′ 36″ N, 3° 24′ 17″ O Menhir de Guernangoué Roudouallec Notice no PA00091648 [archive] 48° 08′ 44″ N, 3° 41′ 39″ O Menhir du Petit Moustoir[188] Roudouallec Notice no PA00091649 [archive] 48° 05′ 55″ N, 3° 40′ 24″ O et : trois pierres (Tri Men) Saint-Goazec Castel-Ruffel Saint-Goazec Menhir du Mendy Saint-Goazec Roc’h Toul Saint-Goazec Croaz-an-Teurec Saint-Goazec Menhir d’Hacadour Mellionnec Menhir de Corne Mellionnec Menhir de Coat Courava Glomel menhir de Park menhir Glomel hauteur de 8,60 m

Citons aussi Le tumulus de Priziac a livré une meule en granite brisée en deux, datant de l’Âge du Bronze, mais le site semble beaucoup plus ancien et le site de Cosquerric à Priziac daté de 2470 avant J.-C. Tout cela rappelle que notre région n’était pas en marge, mais bien au cœur de ce monde néolithique.

Et à Leuhan, à trente kilomètres, la pierre gravée de Saint-Bélec, découverte en 1900, pourrait bien être la plus ancienne carte d’Europe, une représentation du territoire datant de 4000 ans avant notre ère.

- âge du Bronze :

- La hache de Kersoufflet découverte en 1882, Importé en Bretagne au tout début de l’Age du Bronze d’un pays nordique.(vers 900 av JC) démontre les échanges nombreux et lointains qui existaient déjà.

Un dépôt exceptionnel de plus de 250 haches à douille de bronze (VIIIᵉ–VIIᵉ av. J.-C.), découvert à Pouldéro Bihan en Langonnet, signale la parenté culturelle de la région avec les sociétés armoricaines de l’âge du Bronze final, le plus riche dépôt connu de ce département. De nombreux fours de tuiliers dont aussi présents dans cette commune dès l’époque de la Tène.

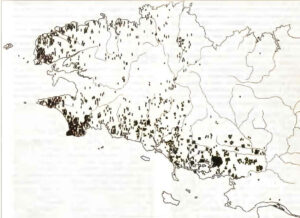

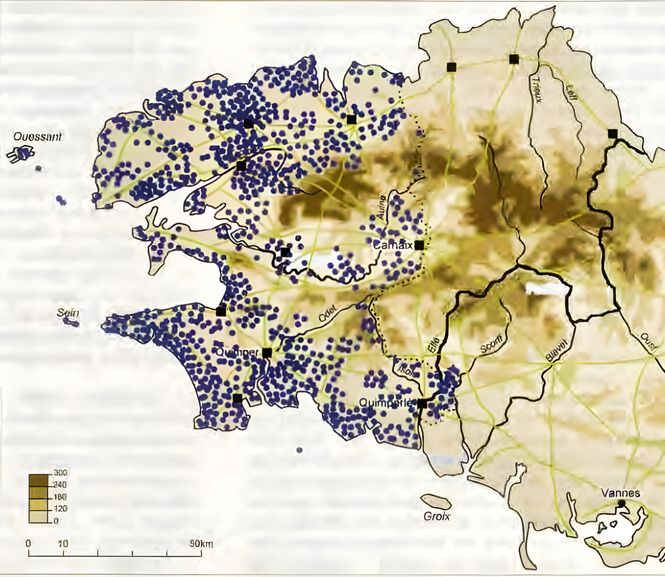

- Comme on peut le voir sur l’image des stèles de l’âge de fer en Bretagne, les rivières sont un élément majeur d’exploration, comme celle de l’Ellé qui explique la densité de ces stèles dans notre secteur.

Carte des découvertes archéologiques de l’âge de fer jusqu’à la période romaine dans les 25 km autour du Faouët, cliquer sur l’icône pour en savoir plus

- L’Âge du Fer (800-100 avant J.-C.) voit l’essor des peuples gaulois marqué déjà par l’influence de la civilisation celtique vers 500 avant J.-C..

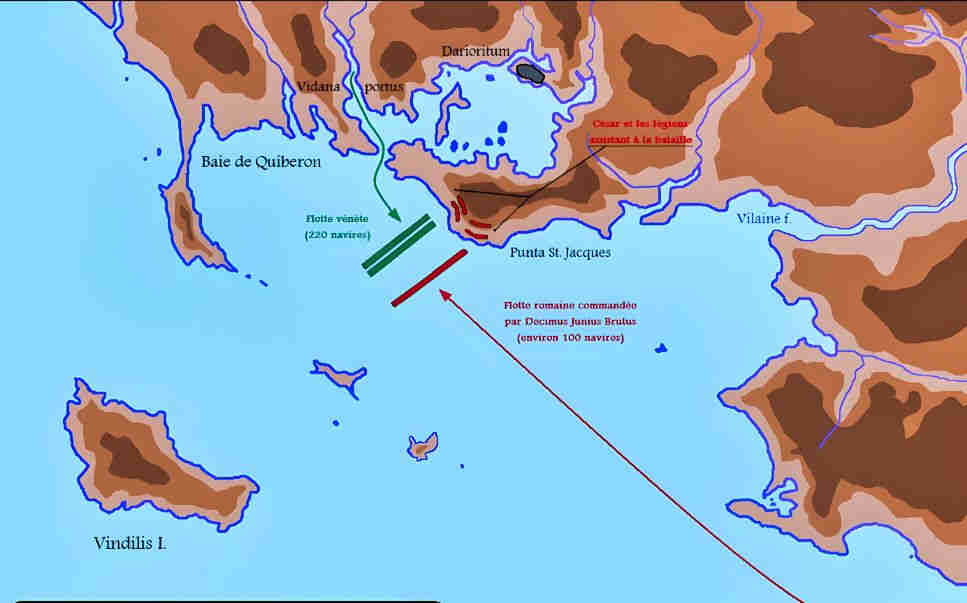

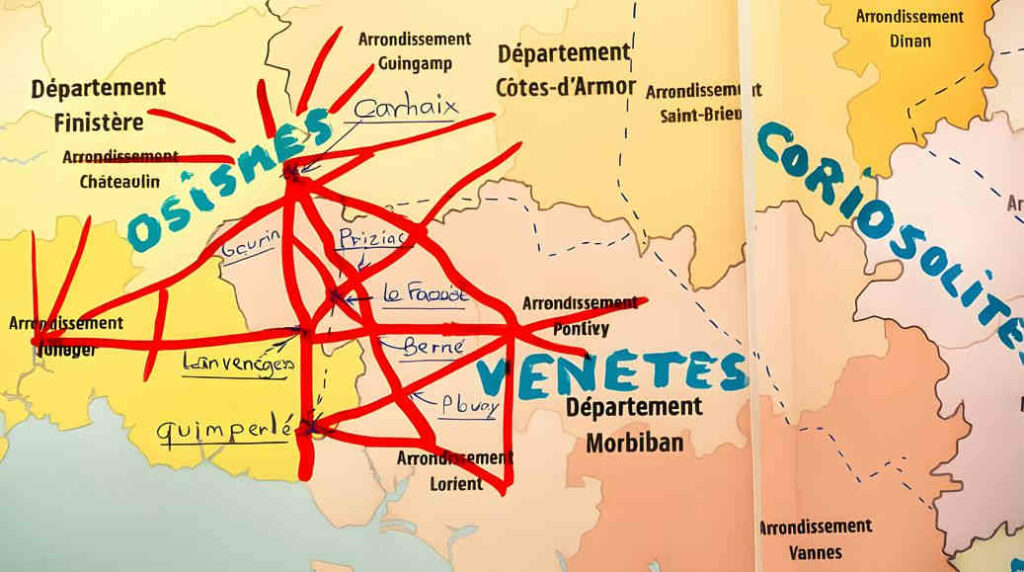

- C’est une période de développement des civitates gauloises et d’échanges commerciaux intenses, en effet, vers la fin de l’âge du Fer (La Tène, 450-57 av. J.-C.), l’Armorique occidentale est constituée d’un ensemble de peuples à vocation maritime notamment les Vénètes et la région du Faouët se trouve à la frontière entre ce peuple , puissants marins à l’est avec le chef lieu Darioritum, (actuelle Vannes), ils maîtrisent le commerce maritime avec l’actuelle Grande-Bretagne, et les Osismes, à l’ouest. avec Vorgium (actuelle Carhaix) comme chef-lieu . L’Ellé devient une limite naturelle, souvent disputée.

- Il y a une évolution des fermes gauloises, comme celle du Boisanne à Plouer-sur-Rance (Côtes-d’Armor), (VIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ier siècle après J.-C.), avec l’extension de bâtiments et la constitution de paysages agricoles clôturés.

Les sites d’habitat groupé, tels que les oppida, sont caractéristiques de cette période. L’oppidum du Château à Péaule et l’agglomération ouverte de Kerfloc’h à Plaudren (Morbihan), datés de La Tène finale (450 av JC), sont des exemples de ces installations vénètes.

Des ateliers de production de fer. et des mines sont connus en Haute-Bretagne, il y en avait certainement dans notre région. Un trésor de cinq cent quarante-cinq pièces en électrum (alliage or-argent) frappées par les Osismes vers 75-50 avant J.-C. a été découvert à Rosquelfen en Laniscat (Côtes-d’Armor). Ces découvertes montrent l’existence d’une économie monétaire à la fin de la période.

- La défaite des Vénètes lors d’un combat naval contre les Romains en 56 av Jc, marquant la fin de l’indépendance gauloise n’a pas du fortement affecter la région du Faouët, du fait de sa situation à l’extrême ouest de l’Empire romain, au centre des terres.

- Néanmoins pendant la Période Gallo-Romaine (environ 40 avant J.-C. – Vème siècle après J.-C.), les Romains établirent leur administration en reprenant les divisions territoriales qui existaient entre les tribus gauloises.

- La région a été progressivement romanisée, s’épanouissant jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C.. Des voies romaines croisent au Faouët : l’une dépendante Carhaix à Quimperlé, l’autre Carhaix à Hennebont, là où s’élève aujourd’hui le parc du chateau.

C’est précisément à cet emplacement stratégique qu’un vicus — (agglomération secondaire qui regroupait artisans, commerçants et agriculteurs, et qui était un élément central de l’organisation territoriale romaine.)— s’est développé. Des fouilles archéologiques ont révélé un réseau de fossés datant du Haut-Empire, preuve d’une occupation durable, peut-être jusqu’à l’époque carolingienne (fin du XIVe siècle. ) et est certainement à l’origine de la construction du château (situé à la place de l’actuel cinéma) pour contrôler cet important carrefour. À Langonnet, une inscription du IIe siècle ap. J.-C. au pied du calvaire confirme cette présence également. Des villas gauloises, comme à Guiscriff ou Priziac, se transforment en exploitations agricoles romaines. Le paysage se structure, les itinéraires s’imposent.

- Ces voies romaines continuèrent d’être fréquentées, par exemple, la voie Rennes-Carhaix l’était jusqu’à la fin du XIVe siècle

Dans notre canton , ces voies ont été pratiquées jusqu’à l’époque carolingienne également avant d’être abandonnées. Il est important de noter que les vestiges découverts dans le cadre de ce diagnostic offraient une vision très limitée de cette occupation, étant situés en limite de l’emprise étudiée. Néanmoins, c’est le seul élément concret d’occupation humaine directement lié au site du Faouët mentionné dans les sources pour cette longue période.

Au Faouët, Un tesson céramique néolithique a été découvert à Er Pilerigaou, attestant d’une fréquentation ou occupation ancienne des lieux. Les enquêtes archéologiques ont recensé 16 indices de sites dans un rayon de 2 km autour du Faouët, dont la moitié (8 sites) concerne les périodes protohistoriques (âge du Bronze et âge du Fer). Ces sites incluent des tumulus (Rozenlaer), des occupations résidentielles (Parc er Villarec, Prat Pont Inam/Parc Kernou, la Villeneuve-Barrégan) et des stèles funéraires (Cosquéric, Lambelleguic, Kernou) de l’âge du Bronze et du Fer.

Transition et Haut Moyen Âge (Vème siècle – Xème siècle)

- La fin de l’Empire romain d’Occident (476 après J.-C.) est marquée par des troubles et des invasions des peuples de l’est et du nord dont le centre Bretagne souffra peu cependant.

- À partir de la seconde moitié du Vème siècle et jusqu’au VIIème siècle, des immigrations importantes de Bretons insulaires fuyant les Anglo-Saxons ont lieu en Armorique. Ces populations s’installent notamment sur les côtes vénètes et remontèrent sensiblement dans les terres.

- Le VIe siècle est celui de la christianisation. Des saints, souvent venus d’Irlande ou de Grande-Bretagne, évangélisent la région. Un petit chef de clan aurait trouvé une position favorable à Lesteven (Crozon, Finistère), y établissant sa cour. La figure de Conan Mériadec, « son promis, son époux suivant les narrations » de sainte Ursule, est mentionnée comme un individu présent dans les légendes et écrits romains, gallois, anglais et français, permettant d’établir une généalogie de cette période. L’émigration des chefs et des moines de Grande-Bretagne a bouleversé les structures de pouvoir en Armorique. Paternus a été élevé à l’épiscopat lors du concile tenu à Vannes dès 465 et une lettre synodale de ce concile paraît indiquer que le siège épiscopal existait avant l’ordination de Paternus… On parle aussi de Ratian, « Barbe et Prêtre », disciple de St Guénolé, qui serait venu dans notre région vers 485

- Ces nouveaux arrivants dominent progressivement les populations indigènes et forment de petits États ou comtés. Le Bro-Wérech (Pays de Vannes) émerge, s’étendant initialement des environs de Vannes jusqu’à l’Ellé, sous des chefs comme Guérech I (vers 500-550), subdivisées en pagi ou pays de taille plus modeste que dans le royaume franc délimités par des cours d’eau. Ces territoires, surtout dans les zones fortement marquées par les immigrants d’outre-Manche, apparaissent encore dans des Vitae et des chartes des xie et xiie siècles, ce qui atteste de leur maintien tardif, alors que les châtellenies se mettaient en place . Le Faouët, situé sur l’Ellé, se trouvait donc à la limite de cette entité territoriale en formation.

- Au VIème siècle, les sources mentionnent des conflits entre les chefs bretons locaux (tels Conober et Waroch en Bro-Wérech) et les rois francs.

- Fondée par saint Guénolé à la fin du Ve siècle, l’abbaye de Landevennec est la plus ancienne de Bretagne. Elle est qualifiée de « Cœur de la Bretagne » par l’historien Arthur de La Borderie. Les moines y résidant ont produit d’importants textes hagiographiques (vitae (vies de saints) comme celles de saint Guénolé par Gurdisten et saint Paul Aurélien) au IXe siècle, Son scriptorium fut très actif incluant un recueil d’astronomie et d’algèbre écrit en 897 ou les enluminures des Évangiles (vers 900) . Selon le cartulaire de Landévennec, vers le VIe siècle, un moine ou ermite disciple de saint Guénolé « nommé Ratian , barde et prêtre semble avoir évangélisé la région comprise entre Langolen et Le Faouët. Il sera à l’origine des nombreuses chapelles St Guénolé qui sont dans nos paroisses.

- . À Langonnet, un saint gallois, Chunuett, aurait fondé un ermitage, donnant son nom à la paroisse.

- Les « locuata » étaient des prieurés fondés par l’abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys après sa restauration au début du XIe siècle, tandis que les « loc » du Finistère étaient souvent liés à des donations à l’abbaye de Landévennec. Il existait des relations étroites aux xie-xiie siècles entre les monastères gallois et plusieurs abbayes bretonnes notamment celle de Quimperlé.

- Citons aussi L’abbaye bénédictine Saint-Sauveur de Redon (Ille-et-Vilaine) qui fut fondée en 832 par saint Conwoion. Les Gesta Sanctorum Rotonensium (histoire des saints de Redon) sont une source importante pour cette période. Sa tour centrale à trois étages d’arcatures, datant du XIIe siècle, témoigne de son importance et de sa puissance ultérieure

- Vers le IXème siècle, le Bro-Wérech en vient à englober l’intégralité du territoire de l’ancienne cité de Vannes.

- ce royaume breton s’intègre difficilement dans l’Empire Carolingien. entre 751 et 936, il y a des expéditions militaires franques dans la péninsule armoricaine jusqu’en 830 , notamment l’expédition de Louis le Pieux (fils de Charlemagne) contre Morvan Leiz Breiz, un chef breton du centre de la Bretagne (né vers Priziac vers 760, chef et machtiern, c’est à dire responsable de la justice), en 818. Louis le pieux vint en personne dans les forêts du Faouët pour venir à bout de cette insurrection bretonne conduite par le roi Murman ou Morvan. Ce combat aurait eu lieu près de Langonnet, non loin du Faouët, avec Priziac comme site possible de campement pour l’armée franque. La découverte de monnaies carolingiennes à proximité de Priziac appuie cette thèse. Le roi Morvan y fut tué mais le secteur n’accepta toujours pas la tutelle franque.

- Une « Résidence de Morvan impressionante par sa taille et les armes présentes » est même mentionnée , bien que le lieu ne soit pas précisé , la tradition locale à Langonnet fait état du « Tombeau du Roi-Morvan« , ce qui suggère une forte mémoire de cette figure historique et une présence ou une influence royale dans le secteur dès cette époque. En 818, Louis le Pieux rencontre Matmonoc, abbé de Landévennec, à Priziac et impose la Règle bénédictine aux monastères bretons .

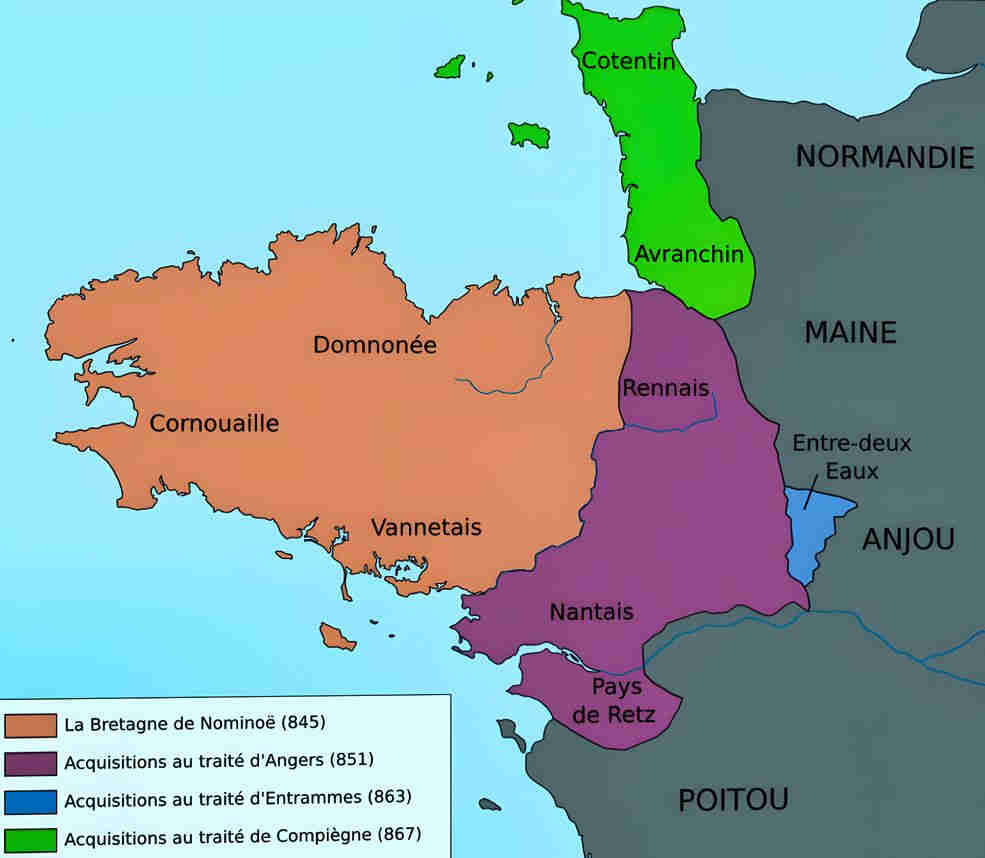

- Pour calmer les velléités de ce peuple, le roi des francs nomma Nominoë, chef breton, à la tête du comté de Vannes en 831 et devient « comte dans toute la Bretagne ». Celui-ci se révolte rapidement contre le roi franc et remporte d’importantes victoires (Ballon 845, Jengland-Beslé 851).

- Ensuite, Erispoé (à qui Charles le Chauve donne les insignes royaux) et Salomon (extension maximale de la Bretagne) marquent cette période de consolidation et de résistance face aux influences franques. La péninsule reste profondément marquée par cette période, avec un bouleversement des structures de pouvoir suite à l’émigration (souvent temporaire) de chefs et de moines.

- Les vestiges archéologiques d’occupation antique sur le site du Faouët pourraient avoir été en usage jusqu’à l’époque carolingienne (IXe-Xe siècles) et certainement, vu l’historique du roi Morvan, des troupes issues de la région du Faouët participèrent à ces batailles sus nommées..

- Dans ces communes majoritairement rurales, l’agriculture reste la base de l’économie. Des « travaux de la terre » sont associés à des noms comme Lanvenegen.

- ◦ Bien que les « haches à douilles » datent de l’âge du Bronze, l’activité métallurgique est une constante historique en Bretagne. La présence de « sites de réduction et de forge connus pour le second Moyen Âge » suggère une continuité de l’exploitation des ressources locales, comme le plomb et l’étain, abondants dans notre région.

- Les préfixes « Plou-« (paroisse, territoire), « Tre-« (trêve, subdivision de paroisse) et « Pen-« (pointe, extrémité) désignent des paroisses primitives, souvent très vastes.

- Les préfixes « Lan-« (ermitage, lieu consacré) et « Loc-« (lieu, prieuré, ou parfois « bois sacré ») marquent l’extension du christianisme et l’établissement de monastères ou prieurés

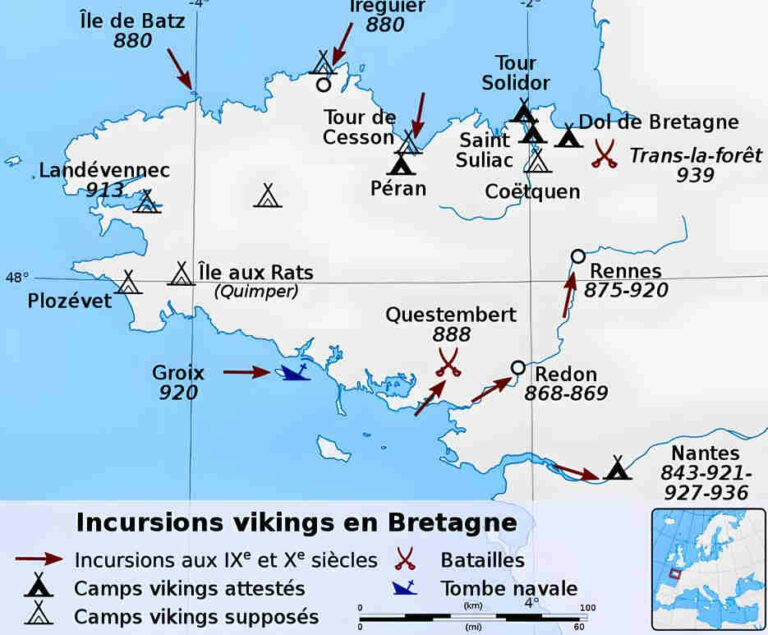

Le Xème siècle est caractérisé par les invasions vikings qui ravagent les côtes et remontent les fleuves.. Dans les années 880 à 900, des invasions particulièrement dévastatrices ravagent les villes, églises et monastères, poussant les chefs bretons à chercher refuge hors de Bretagne ou plus dans les terres. Des monastères sont détruits et leurs biens emportés ou cachés. Cette période de turbulence a probablement affecté la région du Faouët, ne serait ce que par des réfugiés de la côte vers l’intérieur! Alain le grand, reconcilié avec Judicaël, défait les vikings à Questembert en 889 et calme sévèremment leur « ardeur » même si des raids continnueront dans le début des années 900.

La « vie de saint Aubin » (Xème siècle) représente les Vikings se disposant à assiéger Guérande, illustrant la menace constante. C’est après ces ravages que le culte de certains saints éponymes de « loc- » se développera, souvent en lien avec des donations à des abbayes comme Saint-Gildas-de-Rhuys ou Landévennec. Pour nos communes, bien qu’éloignées des côtes, l’impact peut être aussi le renforcement des fortifications locales (comme la motte de Kermain) et une augmentation de l’instabilité.

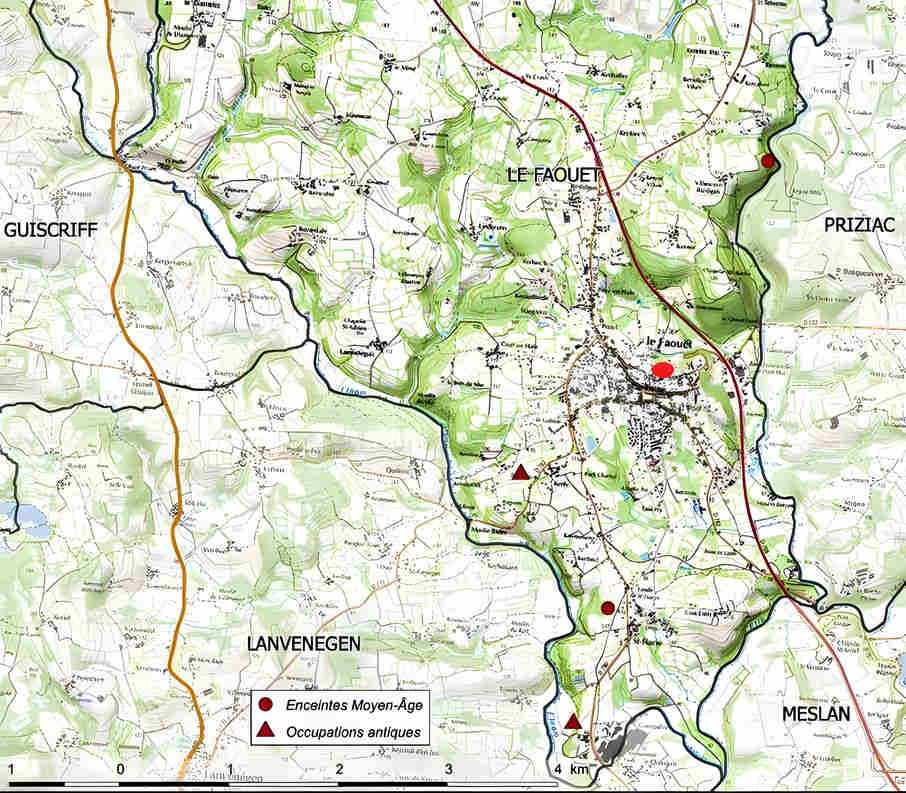

- Vers la fin du Xème siècle et le début du XIème siècle, le pouvoir se reconstitue et la Bretagne est marquée par la domination successive de maisons comtales (Nantes, Rennes, Cornouailles). Le Faouët se trouvait à la limite des anciens comtés de Cornouaille, Ploërmel et Broërec, ainsi qu’à la limite ouest du Bro-Wérech ou Pays de Vannes et de la vaste seigneurie du Kemenet-Héboé, dont l’Ellé était la limite occidentale (ou Fief-Héboé), mentionné comme un démembrement du comté de Vannes.

C’est dans ce contexte que naît véritablement la ville du Faouët, au XIe siècle, autour d’un château féodal établi à ce carrefour stratégique bâti par les cadets de la vicomté de Gourin. On donne au lieu le nom de Faouët , du breton faou (le hêtre), signifiant « la hêtraie ». L’église paroissiale, construite très nettement en contrebas du chateau (pourquoi ?), dont la nef primitive date du XIe siècle, témoigne de l’importance précoce de la communauté chrétienne, la paroisse est mentionnée pour la première fois vers 1330. Elle subit d’importantes restaurations ultérieurement (1743). On parle aussi de l’établissement d’un « ermite chrétien au village de Kergoff ». La situation au xie est effectivement favorable, Idrisi, voyageur arabe, signale des marchés très peuplés et abondants en ressources, à Quimper (Sant Kerenbin) et Quimperlé (Kenberlin), qui commercent aussi de façon importante avec l’intérieur des terres.

Un acte de 1037 mentionne des habitants de ce fief du Kemenet-Héboé. qui s’étendait sur des paroisses voisines comme Meslan et Guilligomarch, et dont les descendants du vicomte de Rohan possédaient la seigneurie jusqu’en 1791. Guilligomarch relevait également du doyenné de Guidel ou de Kemenet-Héboé et du diocèse de Vannes

À Quimperlé, Gurloes (saint Urlo) fonde l’abbaye Sainte-Croix (1029). Le paysage se dote d’une âme chrétienne, structuré autour de paroisses primitives, souvent vastes et forestières, comme celle de Priziac, qui englobait alors Meslan, Berné et d’autres villages actuels.

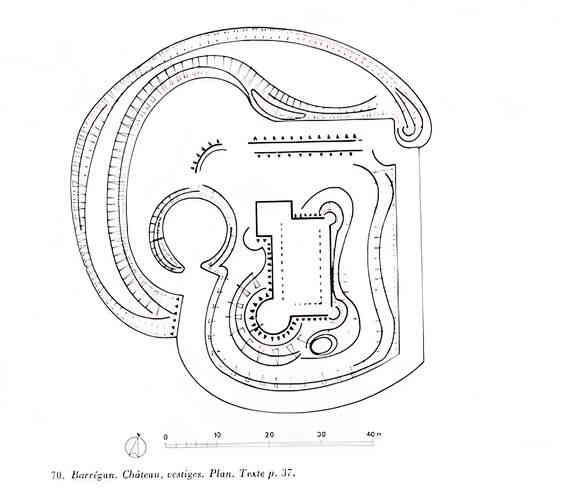

- La ville du Faouët se développe, autour de son château féodal et son église, entre les vallées profondes de l’Inam à l’ouest et de l’Ellé à l’est. Ces deux rivières servaient de limites naturelles à la commune, et surveillé par le château , tout comme le château fort de Barrégan édifié vers la fin du XIIIe (attesté en 1390) aux mains des Boutteville dès ce XIIIe , avec des vestiges d’une enceinte circulaire et quadrangulaire, et peut-être un donjon dont il reste de nos jours la motte castrale. (déclaré en ruines dès 1682) . Il occupe un éperon défensif au-dessus de l’Ellé, pour défendre la frontière bretonne entre l’Inam et l’Ellé, il constituait probablement le premier château du Faouët, antérieur à celui

du bourg même. Enfin les « Halles » (halle, suggérant un centre commercial ou administratif), étaient déjà construite sous une autre forme dès le XIIIe probablement, après un espace ouvert de commerces existant précédemment.

- Les Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem possédaient au Faouët une commanderie dès 1160

- Elle se verra annexer plus tard les commanderies de Priziac et du Croisty et devint membre de la commanderie plus importante du Palacret. Il ne reste, après la révolution, qu’une chapelle Saint-Jean classée aux monuments historiques. La léproserie de Coat loret en dépendait sans doute aussi avec la fontaine miraculeuse de St Fiacre

- Le mouvement cistercien s’est implanté en Bretagne à partir de 1130, avec notamment une abbaye à Langonnet, proche du Faouët.

Le Moyen Âge, particulièrement à partir du XIIIe siècle, voit la Bretagne connaître un essor significatif. Le recul de la forêt est un phénomène notable, avec l’apparition de nombreux toponymes en « ker » (qui témoignent de l’extension de l’habitat) et la transformation des zones boisées en landes. Mais les villes apparaissent d’après les écrits des cartulaires, des aveux, des réformations et des montres (recensements de nobles et de leurs obligations), ainsi que des chroniques : Quimperlé (1285), Guingamp (1283), Vannes (1283), Quimper (1274), Saint-Brieuc (1274), Lamballe (1274) et Dinan (1247) se développent, certains étant fondés sous l’impulsion de ducs comme Pierre Mauclerc (début XIIIe siècle). Le système féodal et seigneurial est bien établi, structurant la société et l’organisation territoriale. La population rurale constitue plus de 90 % des 1 à 1,25 million d’âmes que comptait le duché sous les premiers Montfort vers 1500.

- Les premiers seigneurs du Faouët, dont nous ignorons le nom, furent sans doute des cadets des vicomtes de Gourin. Un certain Geoffroy du Faouët est mentionné dans les chroniques en 1273 . Il est traditionnellement rapporté qu’il aurait participé à la dernière croisade en 1270 aux côtés de Saint-Louis (1226-1270). Le premier seigneur cité dans les sources est Hervé de Bouteville en 1270. La famille de Bouteville (ou Boutteville) était originaire de Normandie (dès le XIᵉ s. : l’un d’entre eux est mentionné comme compagnon de Guillaume le Conquérant à Hastings (1066), recevant des terres en Angleterre après la conquête, grande famille avec des indices d’une filiation avec les familles d’Angoulême et de Poitou) .et est arrivée en Bretagne après le mariage de Pierre de Dreux avec l’héritière du duché en 1213, nommé duc de Bretagne. Ils sont devenus seigneurs du Faouët par alliance avec l’héritière de la châtellenie du Faouët. Hervé de Bouteville était sénéchal de Ploërmel et du Broërec.

- On retrouve Jean DE BOUTEVILLE (1er du nom), qui vint en Bretagne, au service du duc Charles de Blois, en 1330 et 1340

- Le château du Faouët, décrit comme un « petit fort » ou « castiel » par le chroniqueur Jean Froissart, a suscité la convoitise des deux camps pendant la Guerre de Succession de Bretagne (1341-1364) :

- De Jean 1er succède Bizien DE BOUTEVILLE, seigneur du Faouët, du Feins, vicomte de Berragan, 1390 – 1405, épousa (1390) Jeanne de Quélen , fille de Yves, sire de Quebron ou du vieux Chastel, laquelle devenue veuve épousa le seigneur de Rosmadec , etc., veuf d’Alix de Tivarlen et de Pontecroix .

- De Bizien succcède Jean DEBOUTEVILLE (2ème du nom), seigneur du Faouët, du Feins et Barragnan, épousa Alix, vicomtesse de Coëtquénan , en l’évêché de Léon, vicomtesse du dit lieu et principale héritière du vicomte de Coëtquénan, fille d’Olivier et de Blanche de Cornouaille de Launay , ou petite-fille d’Olivier de Launay , vicomte de Coëtquénan, et de Anice de Kergroadez .

- De Jean DE BOUTEVILLE succède Jean DEBOUTEVILLE (3ème du nom), seigneur du Faouët, du Fiens et Kergent, vicomte de Berragan et Coëtquénan, chambellan du duc de Bretagne, capitaine de Coquarneau (1484) , épousa, le 28 novembre 1463, Marie, fille aînée de Charles, seigneur de Kérimerck , et de Marguerite de La Rocherousse (3). Elle vivait en 1512.

- De Jean DE BOUTEVILLE succède Louis DE BOUTEVILLE, seigneur du Faouët, Kerjent, Kerjou, vicomte de Coëtquénan et de Barragan, chambellan du duc, en 1499, capitaine de…. (mot illisible) (1536) de Cornouaille et de Coquerneau, épousa, le 19 janvier 1498, Jeanne du Chastel, deuxième fille d’Olivier, seigneur du Chastel (1), et de Marie de Poulmic (2), eut Kerjou en partage.

- De Louis DE BOUTEVILLE succède Yves DE BOUTEVILLE, seigneur du Faouët, Feins, Kerjent, Kerjou, vicomte de Barragan, de Coëtquénan, vécut jusqu’en l554, épousa Renée de Carné, fille aînée de Marc, sire de Carné, Dohignac, Lasolé, Gremeur, La Touche, Liniac, gouverneur de Bretagne, amiral…., épousa (probablement en secondes noces) Gillette de Rohan (2), dame de Marsein. Elle vécut veuve (1585), gist aux Cordeliers.

- De Yves DE BOUTEVILLE succède Jeanne de Bouteville, héritière, épousa par contrat du 20 mars 1554, Yves Parcevaux (3), seigneur de Pratis, fils aîné de Maurice Parcevaux, seigneur de Mesennon ;

- D’où : Renée-Marie Parcevaux, morte au berceau ;

- En secondes noces, en février 1569, Claude de Goullaine (marquis) , né le 13 février 1512 à Raix, et mort le 13 juillet 1572.

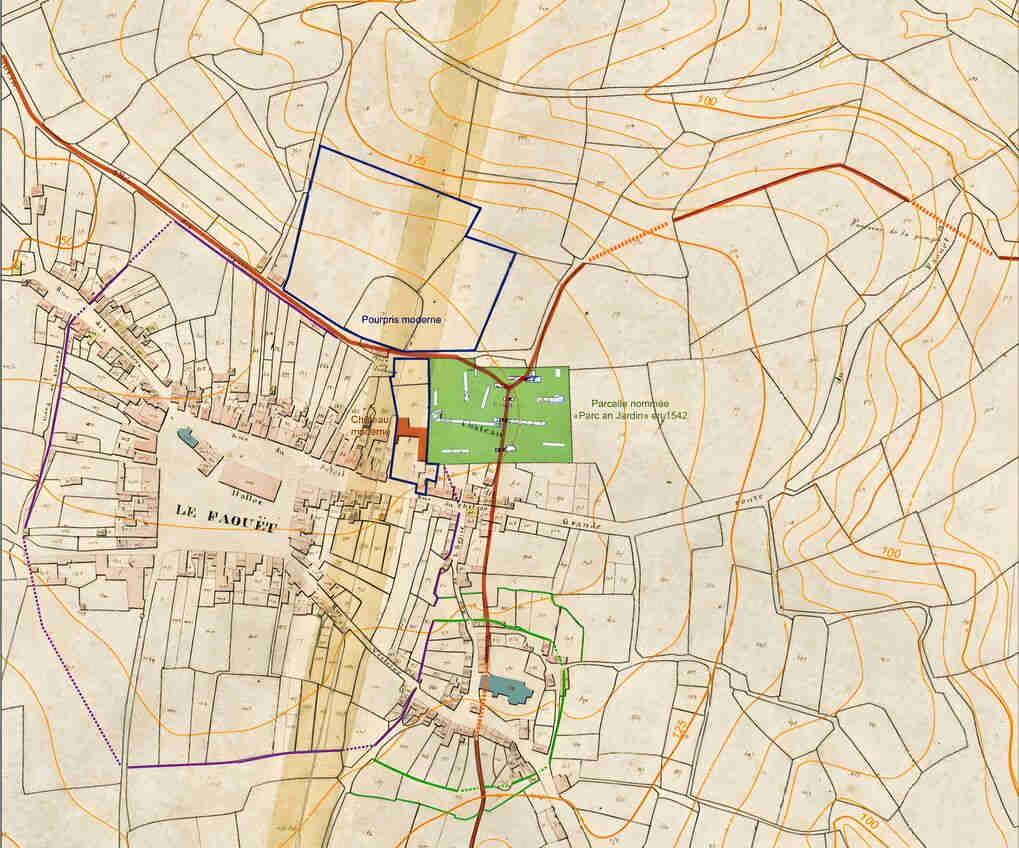

Mais c’est au XIVe siècle que la région entre dans une ère de tourmente, Le château du Faouët localisé à l’endroit de l’actuel cinéma (à proximité d’un croisement de 2 routes importantes à l’endroit du « parc du chateau ») fût l’objet d’affrontements entre les troupes de Jean de Montfort et de leur allié anglais d’une part, et celles de Charles de Blois et de leur protecteur Français d’autres part alors que vient d’éclater en 1341 la longue guerre de succession au duché de Bretagne (1341-1364) . le château fut successivement repris par les partisans de Charles de Blois et de Jean de Montfort.

- Froissart rapporte spécifiquement un siège par les troupes anglaises sous Édouard III en 1342. Ce siège aurait été rapidement abandonné. Quelques mois plus tard, le fort aurait été pris par le même camp. Certaines sources indiquent une destruction du chateau en 1343.

Contrairement à une tradition qui prétend que le château fut détruit pendant cette guerre et que les seigneurs s’installèrent au manoir du Saint, l’occupation anglaise après sa prise ne se serait pas soldée par une destruction, car Le Faouët est devenu une place forte anglo-monfortiste avec une garnison jusqu’à sa reddition en 1373.

- Le château ne semble pas avoir été en ruine quelques décennies plus tard, puisque le Duc de Bretagne y séjourna un temps en 1442. En 1448, lors d’une réformation, le seigneur du Faouët est mentionné comme demeurant dans son manoir au Faouët.

- Bien que les seigneurs de Bouteville aient pu fréquenter leur manoir au Saint, ils n’ont probablement pas délaissé Le Faouët pendant plusieurs siècles.

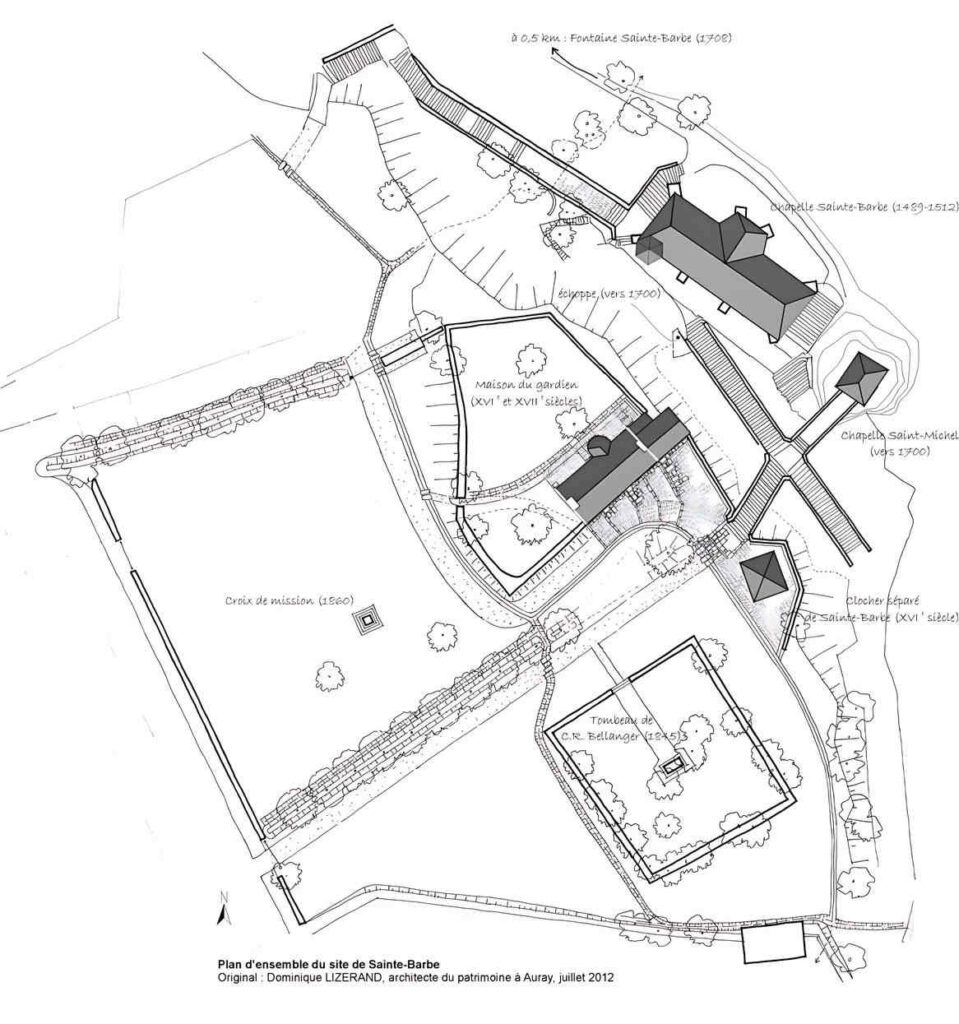

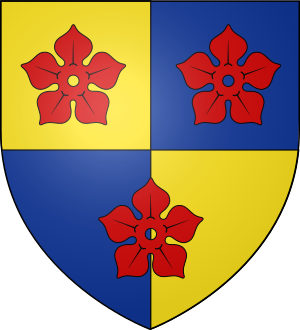

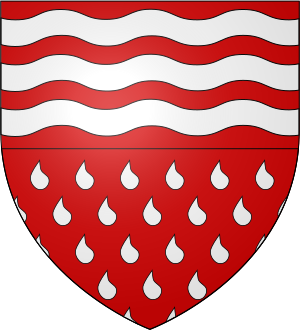

Les Bouteville seront toujours de fidèles alliés des ducs de la dynastie des Montfort. Ils en seront récompensés en figurant parmi les chambellans de la cour ducale sous le duc François II et en étant honorés du titre de barons par la duchesse Anne en 1495. Nous entrions dans l’âge d’or de la Bretagne avec une démographie en forte augmentation, des richesses progressant grâce à l’agriculture, l’industrie toilière et la pêche et la commerce maritime. La famille de Bouteville a laissé le souvenir d’une famille de grands bâtisseurs. On leur doit notamment la construction des chapelles de Saint–Fiacre et de Sainte-Barbe , des joyaux de l’art gothique flamboyant , et des halles du Faouët . Ils occupèrent des charges importantes de chambellan du duc François II et du roi de France François Ier. Leurs armes « d’argent à cinq fusées de gueules en fasce » figurent toujours sur les vitraux des chapelles Sainte-Barbe et Saint-Fiacre

- Au Faouët , le manoir de Kerdudou, mentionné en 1481 comme appartenant à Marc Kerdudou, avec sa porte en arc brisé, est l’un des rares vestiges architecturaux remontant à cette époque. D’autres manoirs présents dans la région, tels que Kereven, Leignou, Quinquis Glues, Kernine, Pouleriguin, Minez Pempen, Trémen, Guernam- avaient une existence documentée avant 1500, bien que leurs bâtiments actuels soient des reconstructions ultérieures.

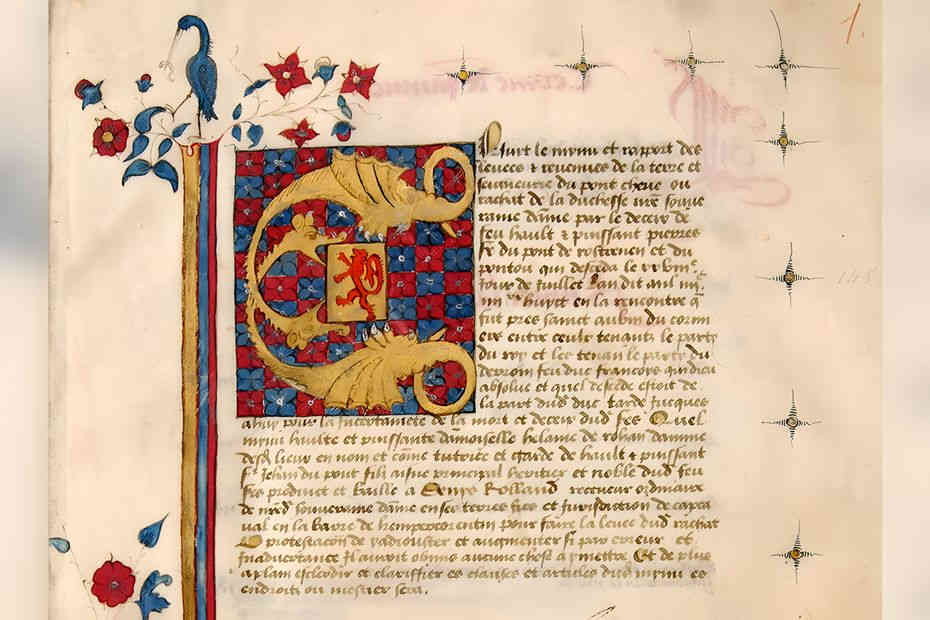

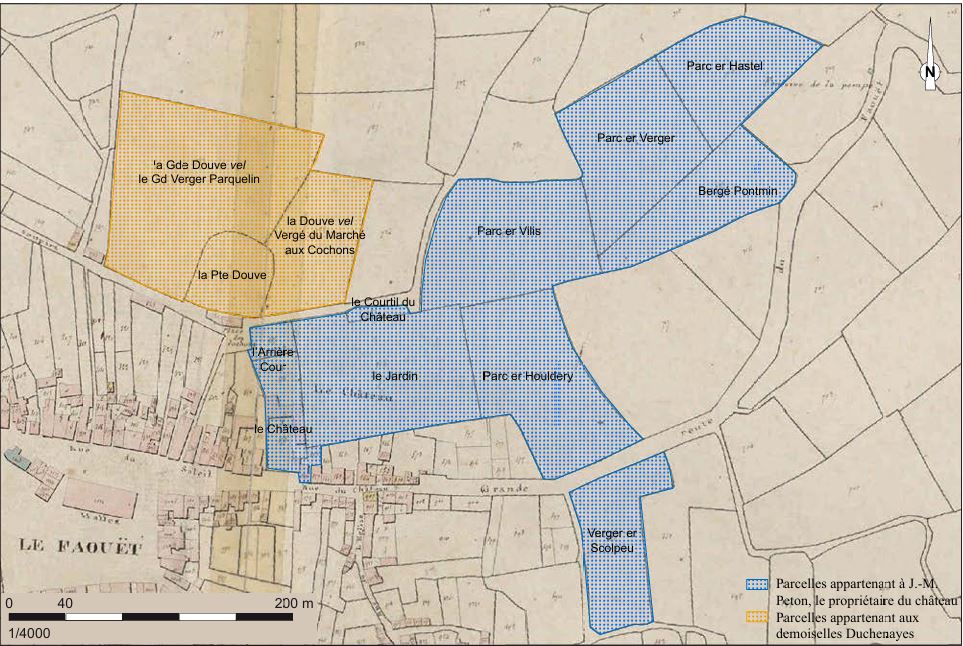

- Un aveu (document décrivant les biens d’une seigneurie) de 1542 est une source importante pour cette période. Yves de Boutteville déclare dans cet aveu « le manoir et lieu noble du Fauoet sittue pres et joignant la ville et bourg du Fauoet tant en maisons jardrins portes courtilz douffves et demonstrances de chasteau y avoir este aultreffoys ». Ce document confirme la coexistence, en 1542, d’une ancienne bâtisse (le château féodal mentionné par Froissart et utilisé jusqu’au XVe siècle) et d’un nouveau manoir ou lieu noble. Ce dernier pourrait être celui mentionné au XVe siècle.

cette demeure construite en contrebas jouxtant l’actuel parc du château fut détruite après son incendie en 1880 La parcelle quadrangulaire nommée « le Château » sur le cadastre napoléonien de 1827 correspond au jardin clos de ce château moderne

Dans la guerre citée précédemment, la bataille d’Auray en 1364 , tournant décisif.confirme le pouvoir des Montforts, ouvrant la voie à une longue période de calme relatif qui a favorisé la croissance urbaine avec un rôle notable des États de Bretagne dont des sessions sont recensées de 1420 à 1587. Ces assemblées jouaient un rôle crucial dans l’administration et la politique ducale. Des levées de compagnies et de capitaines sont également documentées pour 1420, 1465 et 1467, illustrant l’organisation militaire de cette période.

Alliée aux ducs de Montfort, les seigneurs du Faouët, fidèles chambellans, récompensés par le titre de baron en 1495, possédaient les droits de basse, moyenne et haute justice. L’auditoire de la juridiction seigneuriale du Faouët et la prison étaient situés sur l’actuelle place des halles. L’auditoire était adossé à la chapelle de la congrégation qui s’est écroulée le 3 mars 1952, , dont il ne reste que le pignon. Il servira après la Révolution pendant un temps de mairie

Les campagnes sont le théâtre de l’affirmation de structures agraires spécifiques, telles que le système du convenant, qui se généralise dans le Vannetais, ou les censives dans le pays nantais, un dualisme qui se met en place dès la fin du XIVe siècle et perdurera jusqu’à la Révolution française. La seconde moitié du XVe siècle est décrite comme une période de difficultés pour les campagnes bretonnes, notamment avec l’arrêt brutal de la reconstruction vers 1450, pourtant les villes, souvent d’anciennes cités gallo-romaines devenues sièges épiscopaux (Nantes, Rennes, Vannes, Quimper), ainsi que des localités nées à l’ombre d’abbayes celtiques ou bénédictines (Dol, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, Redon, Quimperlé), connaissent une croissance rapide. L’artisanat et le commerce se développe ainsi que l’industrie textile, notamment celle du lin .

L’évolution vers l’assimilation à la France s’intensifie à partir de 1491, pour s’achever en 1532, transformant la Bretagne d’une principauté autonome en une province du royaume de France. Cette transition est ponctuée de crises, dont la guerre de 1487 à 1491 est la plus significative.

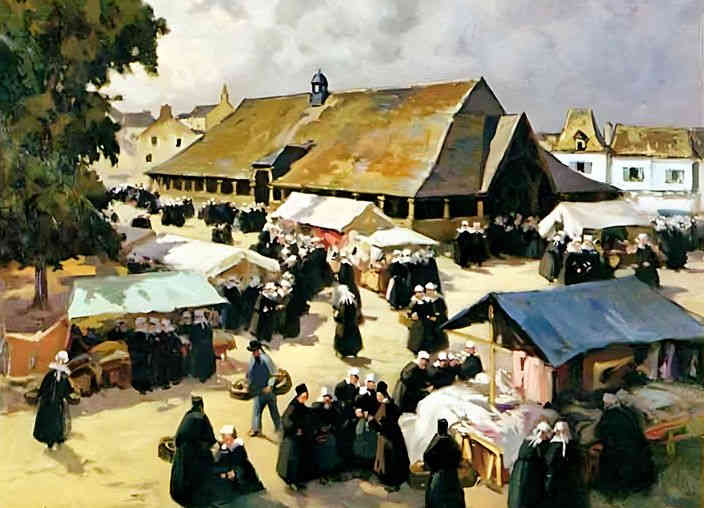

Les halles.

L’existence des halles au Faouët est attestée dès 1542 mais existait probablement avant car d’après une description sa construction se situerait autour de 1425. Le Faouët disposait d’un espace de marché à ciel ouvert bien, en l’absence de halles, car la ville servait de point de ravitaillement pour les armées en déplacement, notamment entre Hennebont et Plouay, en raison des guerres de succession et des incursions anglaises.

- structure importante pour le commerce et notable pour sa superficie :940 m² (50 x 18,80 m et 10 m de haut, charpente en chêne et sapin sur colonnes de granite), ce qui la plaçait troisième en Bretagne après Rennes et Vannes. L’artisanat et le commerce y étaient très développés, probablement favorisés par les chemins empierrés datant du Haut Moyen Âge qui semblent avoir été abandonnés entre le 15ème et le 16ème siècle avec probablement de nouvelles voies superposables aux voies actuelles.

Il s’y tenait marché tous les mercredis, ainsi que neuf foires annuelles, puis quatorze à partir du 17e siècle. Elles constituaient un revenu substantiel pour le seigneur qui percevait diverses taxes dont la plus rentable était celle dite de la « grande verge » prélevée sur les papiers (110 livres par an), venaient ensuite la « place des estaulx » (22 livres/an), la « place de cuyr » (8 livres/an), la « place de laine » (8 livres/an) et la « coutume des mareschaulx » (20 sous/an). L’édifice sera racheté par la municipalité en 1815 à la famille d’Argouges de Ranes alors que celui-ci est à moitié en ruine et fera l’objet par la suite de nombreux travaux de restauration.

- Berné, Des traces d’habitat gallo-romain ont été retrouvées dans la région (notamment à Zinsec), cité pour la première fois en 937 dans un document du diocèse de Vannes, une mention dit qu’elle « serait devenue paroisse au début du XIe siècle » relevant du doyenné de Kemenet-Heboé et sous la protection de saint Brévin. Tout cela indique une entité territoriale bien antérieure, probablement structurée comme un ensemble de fermes autour d’un noyau primitif dès le Haut Moyen Âge. Plusieurs seigneuries émergent rapidement : Keriquel, Kerloas, Poulhibet et Tromelin ; la plus importante étant celle de Pont-Callec

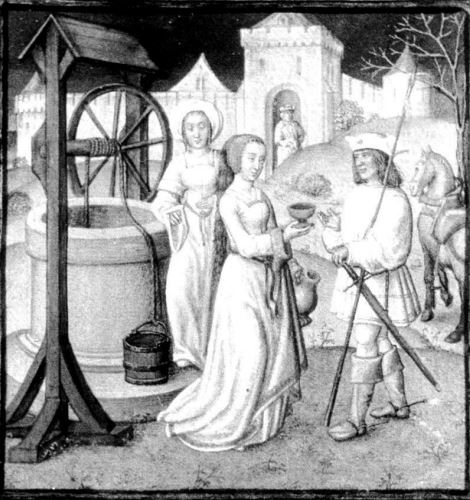

- La présence de puits monoblocs à Meslan ou de moulins sont des éléments qui peuvent avoir des origines remontant à l’époque médiévale. On mentionne un village médiéval à Pont-Calleck à Berné

- Toponymie : Le nom de Berné vient du breton « bern » (amoncellement, tas). Berné est également suggérée comme ayant pu faire partie de la vaste paroisse primitive de Priziac.

- Berné dépendra ensuite de la puissante châtellenie de Pont-Callec, qui regroupe jusqu’à 12 paroisses. Des travaux d’aménagement, comme la construction de la chaussée par Jean II, duc de Bretagne, créent l’étang de Pont-Callec.

À partir du XVe et du XVIe siècle, la châtellenie passe successivement aux familles Derval, Malestroit, puis Papin, via alliances et mariages.

- Meslan : Le nom de Meslan parfois mentionné venant du gaulois Mediolanon (« plaine centrale ») est plus probablement lié à Saint Melan, évêque de Rennes de 505 à 530. Ceci ancre l’origine de la localité et de son importance religieuse au début même du VIe siècle. Meslan devient une paroisse au début du XIe siècle (première attestation écrite de la paroisse date de 1282). Des traces d’occupation néolithique existaient bien avant, comme la stèle de Penvern (Âge du Fer). La présence de lieux-dits comme le Grand et le Petit Moustoir témoigne d’anciens établissements monastiques ou ermitages, possiblement d’époque mérovingienne ou carolingienne, aujourd’hui disparus

- L’église actuelle date de 1577, probablement sur le site d’un ancien édifice. Meslan est suggéré comme ayant pu faire partie d’une vaste paroisse primitive boisée de Priziac. Meslan compte un nombre important de manoirs et de fiefs : Boblaye (Guégan), Drénec, Kerflemic (Villeneuve puis Jouan), Kerhouat, Keroualc’h, Le Bourg, Nénévé, Resquéro, Restinois (famille Stanghingant), Roscalet (Mauléon), St-Tréhen, Salles de Boblaye, Stang-hingant (famille Jéguic), Pont-Forriec …

Priziac : Paroisse Primitive et Étendue , décrite comme une vaste paroisse très boisée au Haut Moyen Âge, qui aurait englobé les territoires actuels de Meslan, Berné, Saint-Tugdual et Croisty. Son nom est réputé avoir résisté à la « bretonnisation », mentionné pour la première fois dans le cartulaire de l’abbaye de Landévennec, au XI e siècle. Il y est question d’un « Brisiaci Silva » (forêt de Priziac), ce qui pourrait indiquer une origine gallo-romaine plus ancienne ou une forte identité locale, confirmée par la présence de pièces de monnaie romaines et carolingiennes (2 000 deniers carolingiens à Kervenah et Belair) qui accréditent la présence continue d’un habitat. Le cartulaire de Landévennec cite explicitement ce site en 818.

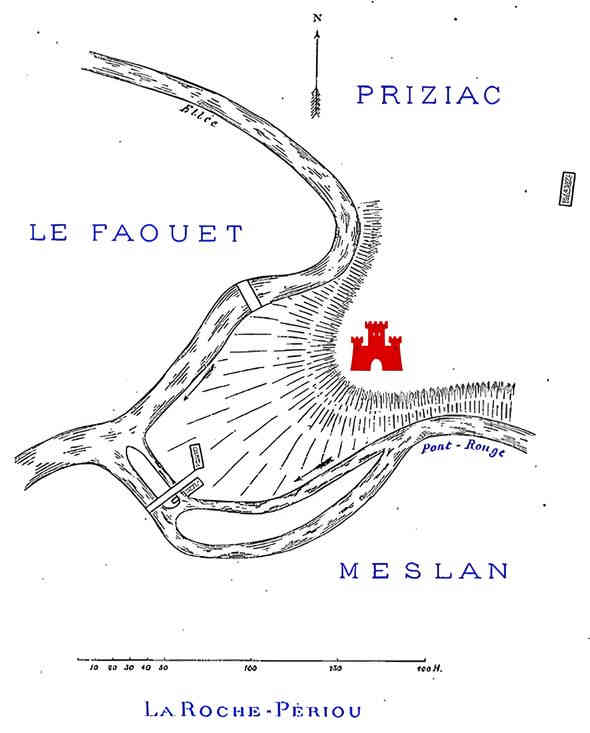

La seigneurie de Roche-Périou, fondée par Périou, fils du comte Budic de Cornouaille, construit dès 1025 un premier château. Vers 1180-1191, des donations importantes à l’abbaye de Quimperlé : Estell donne la moitié de Bresselien en Priziac, Gorguethen la moitié de Murcel, son fils Rodaud la terre de Penguern. Ces cessions se situent dans la mouvance féodale classique, avec la présence d’un prêtre-recteur (Rioc en 1191). Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem reçoivent des terres (commandurerie de Lotavy/Beauvoir/Croisty)…

Le territoire est morcelé : jusqu’à 19 seigneuries en relèvent, avec des châteaux comme La Roche-Piriou (foyer nobiliaire central), Crémenec ou Dréors, et de multiples maisons nobles (Penquesten, Ker-Menec, Ker-Ual, etc.) . Au XVe siècle, la puissante famille du Dréors détient la haute justice, et de nombreux seigneurs locaux siègent également dans la paroisse.

En 1718, pendant la conspiration bretonne contre la royauté (conspiration de Pontcallec), 14 conjurés se réunissent dans le bois de Kerlin ; le manoir de Plascaër joue un rôle dans ces affaires, et un de ses membres est condamné à mort à Nantes pour rébellion.

- Lanvénégen, ethymologie : « lan » (lieu consacré) et saint breton Wenegan/Conogan, évêque de Quimper au VIe siècle. Ce saint aurait lancé la première fondation chrétienne, comme en témoigne l’église dédiée à Saint-Conogan. Le toponyme Lanzonnet (consacré à Saint Sonnet) atteste aussi d’une présence ancienne. cette paroisse était initialement une trève (dépendance subalterne) rattachée à la paroisse-mère de Guiscriff, elle possède le manoir de Lescréant, avec son escalier intérieur en vis, est l’un des rares éléments architecturaux locaux qui remonte à cette époque. Le manoir de Saint-Quijeau avec son escalier à double révolution, sont documentés comme ayant existé avant 1500, même si leurs éléments actuels ne sont pas aussi anciens.

- L’église de Lanvénégen (bâtie en 1508–1522 pare Bertrand du Rusquec, prêtre local) abrite des armes des Du Chastel-Du Chastelier figurant sur la maîtresse-vitre de l’église . le moulin de Rosangat, et Le moulin de Quenques sont aussi mentionnés et pour le dernier, est devenu un « moulin de la Coutume » en 1566, suggérant une origine médiévale.

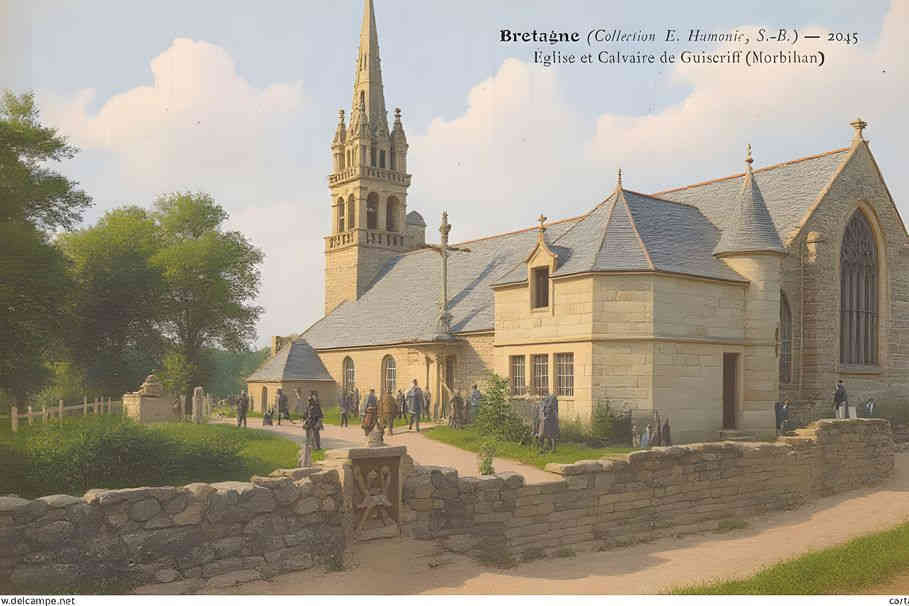

Guiscriff : Gwisk signifie en vieux breton « un habit, armure » et Ri désignait un « chef ». Dans le cartulaire de l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, on trouve en 1088 le nom de Guiscri. Plusieurs hameaux et sites ont fourni des éclats lithiques, céramiques et vestiges d’outillage, signalant une activité soutenue pendant l’Âge du Bronze et du Fer, par exmple, le tumulus de l’Hermitage. La présence de « Magor en Guiscriff », (comme à Priziac), dérivant du vieux breton « macoer« , signale une occupation gauloise ou gallo-romaine. Cela atteste d’une très longue histoire d’occupation humaine sur le site, en 1058, Alfret Mab donne à l’abbaye de Sainte-Croix des terres à Cadigué et Killihernan pour la sépulture de sa femme. D’autres donations, comme la terre de Saoutalarin et la chapelle Saint-Hilaire (actuelle Saint-Eloi), sont confirmées par ses descendants au tournant du XIIe siècle. Bien que plus tardives (XVème siècle), des mentions comme « Trévenec en Guiscriff » (1426) et « Langadoret en Guiscriff » (1494), ce dernier signifiant un « lieu consacré à Cadoret, » montrent la continuité et de l’évolution du peuplement et de la toponymie. . Le préfixe « Tré- » (désignant un quartier ou une trêve de paroisse) est également mentionné, comme « Trévenec » à Guiscriff (subdivision paroissiale qui a perdu ce statut au XVIe siècle). Le « Moulin de Kerbiquet » est identifié comme un site mésolithique, même s’il est beaucoup plus ancien, il souligne la richesse archéologique du secteur et la longue histoire d’établissement humain . Enfin signalons que des villages dépendent de seigneuries religieuses : l’abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé (Saint-Eloi, Saoutalarin) et la commanderie des Hospitaliers (Languedoret, Bonne Comtesse, Banalou)…

L’église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Paul a été plusieurs fois reconstruite : la nef remonte au XVIe s. (première travée) et la paroisse possède un exceptionnel réseau de chapelles rurales : Saint-Antoine (XVIe s.), Saint-Eloi (fin XVe s.), Saint-Guénaël (XVIIe s.), Notre-Dame de Locmaria (XVIe s.), Saint-Mathurin (reconstruite XVIIIe s.), Saint-Maudé (fin XVe s.), Saint-Tugdual (XVIIe s.). En 1720, des enterrements clandestins dans la nef sont sources de conflits avec le clergé et l’administration royale.

Une enquête de 1426, faisant partie des « Montres et réformations« , liste des nobles et des métayers de Guiscriff, dont Henry Kerangouhuchin, Henry Bernard, Pierre Le Guel, Geffroy Kerancouhuchin et Allain Kergroes. Ces documents sont cruciaux pour comprendre la structure sociale et économique locale à la fin du Moyen Âge. Loc-Maria en Guiscriff, désignant un « lieu consacré à Sainte Marie », illustre le développement des cultes à cette époque.

Les terres de Guiscriff sont partagées entre la seigneurie des Gournois et celle de Penéhoc et Trefuret. La seigneurie de Gournois, deux tiers de la paroisse, disposait du droit de haute, moyenne et basse justice. En 1522, François du Chastel, par son mariage avec Claudine du Chatelier, dame de Gournois, devient seigneur supérieur de Guiscriff. Les seigneurs de Penehoc étaient les Toutenoultre au XVe et XVIe siècles (armoiries en photo) .

Langonnet : À l’époque romaine, Langonnet est traversé par une voie reliant Vorgium (Carhaix) à Darioritum (Vannes), favorisant la fondation de villae : briques, tegulae et une villa découverte à Stang-Yann témoignent de cette intégration au monde gallo-romain. La fondation de Langonnet remonte probablement à la vague migratoire bretonne du VIᵉ siècle, sur la base d’un sanctuaire « lann » dédié à un moine ou saint d’origine galloise ou bretonne, comme Conogan ou le moine Gerfred (Saint-Maur). Plusieurs mottes féodales apparaissent à la transition du Xe – XIᵉ siècle : Carven près de l’abbaye de Langonnet qui était autrefois entièrement entourée d’eau et reliée à une colline voisine par un pont, Minez Collobert, motte de Kermain (cf photo), marquant les débuts de l’organisation féodale.

L’abbaye bénédictine de Langonnet, bien que ses bâtiments aient été reconstruits entre 1650 et 1780, est bien antérieure. Il est probable que le lieu de l’actuelle abbaye ait été occupé dès le Ve siècle par des Bretons immigrés d’Outre-Manche, peut-être des disciples de saint Conogan. Elle a été fondée le par Conan III, duc souverain de Bretagne et sa mère Ermengarde d’Anjou. « Il y avait là des marais, des tourbières, les cisterciens assainirent, cultivèrent ». La prospérité du monastère se manifeste au XIIᵉ siècle par la fondation de l’abbaye-fille de Saint-Maurice de Carnoët. Un aveu daté de 1550 atteste que l’abbaye possédait 82 villages, manoirs, métairies nobles, moulins et forêts dont 63 à Langonnet, 14 à Gourin et 5 au Faouët L’abbaye a été un centre religieux important, et le manoir de Conveau en dépendait en 1426. Cependant, au XVIᵉ siècle, l’abbaye subit un déclin avec l’instauration des abbés commendataires (1536), puis d’importants ravages durant les guerres de la Ligue : l’église est transformée en écurie par Guy Éder de La Fontenelle, les biens monastiques sont envahis et les moines chassés (1595–1598). Restaurée et réformée au XVIIᵉ siècle,elle adopte en 1670 la stricte observance de Cîteaux. La reconstruction s’étale de 1688 jusqu’à l’incendie de 1788.

Lors de la Révolte des Bonnets rouges (1675), les habitants de Langonnet se soulèvent contre les droits abbatiaux, le tambour Jean Harscoët est condamné aux galères à perpétuité après la manifestation locale. Déjà en 1665, les cens eux-mêmes ont été contestés avec l’abbaye de Langonnet et on impose aux religieux de revenir à » l’ancienne mesure censive de ladite abbaye, savoir celle qui y était il y a présentement cent ans », ce qui revenait à accuser les dignes moines de l’avoir remplacée par une mesure plus profonde, permettant de percevoir des volumes de grains supérieurs…

L’étang du bourg de Langonnet était une possession des moines de l’Abbaye en 1754 et est visible sur la carte de Cassini (XVIIe siècle).

La présence des armes des Bouteville sur le mur de la chapelle Saint-Brendan à Langonnet témoigne de l’influence de familles nobles locales. Un autre ancien manoir, Crondal ou Cromear, est daté du XVe siècle. Le manoir de Barrach, qui était le siège d’une seigneurie, appartenait à la famille du Bot en 1426, puis à la famille Quelen en 1447.

- La commune abrite des tumulus et menhirs préhistoriques. Les toponymes Leurven et Parcalis étaient des possessions de l’abbaye de Langonnet. Des moulins sont également attestés.

- L’église de la Trinité à Langonnet, construite entre 1500 et 1568, est un exemple significatif d’architecture religieuse de cette période, dotée de très beaux vitraux du XVIe siècle, bien qu’en mauvais état en 1850. L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul (XIe siècle, souvent remaniée) est également présente, avec une inscription du IXe siècle au pied du calvaire.

- La région, comme le reste de la Bretagne, a été touchée par des vagues de peste au 15ème siècle (en 1404, 1412-1413 jusqu’en 1503).

- Des brigands et mercenaires étrangers sont mentionnés en Bretagne à la fin de la guerre de Cent Ans et à la fin du 15ème siècle.

Le Faouët continue de se structurer autour de son centre seigneurial et religieux, s’inscrivant dans les évolutions de la Bretagne ducale puis provinciale, notamment après son union à la France en 1532. Le Faouët appartenait au diocèse de Quimper., jusqu’au Concordat de 1801 qui le rattacha à Vannes,

- Le manoir du Diarnelez, une autre propriété seigneuriale, appartenait à la famille Boutteville en 1542 , passa ensuite à la famille Du Fresnay en 1682. Le manoir de Villeneuve fut possédé au XVIIIe siècle par Nicolas-François de Fresnay (1653-1715) Marquis du Faouët , chevalier, vicomte de Meslan et Angélique du Quengo. (1668-)

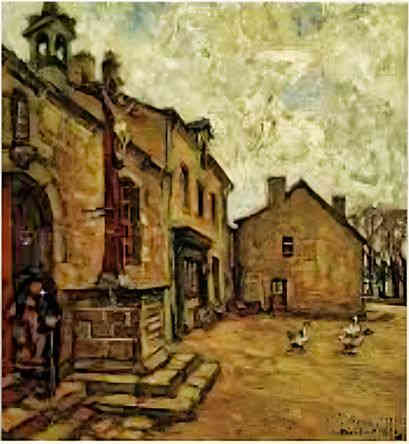

Le Faouët est décrit comme une « cité », où se trouvait un artisanat très complet (cordonniers, menuisiers, taillandiers, tailleurs de pierre, chapeliers, serruriers, marchands de cribles, chaudronniers, ferblantiers, marchands de poteries, de laine, de graines, cloutiers, cordonniers, menuisiers, maçons, et mégissiers ou sabotiers, etc.) et un maillage commercial important (aubergistes, débitants de boissons et tabac, bouchers, boulangers, épiciers, merciers).

- Les cultures principales incluaient probablement le froment, le seigle et l’avoine, le blé noir, comme en témoignent les mentions de moulins à grains.

- Le cidre était également une production importante, avec des champs garnis d’arbres à fruits.

- L’élevage de bêtes à cornes était le principal commerce au Faouët.

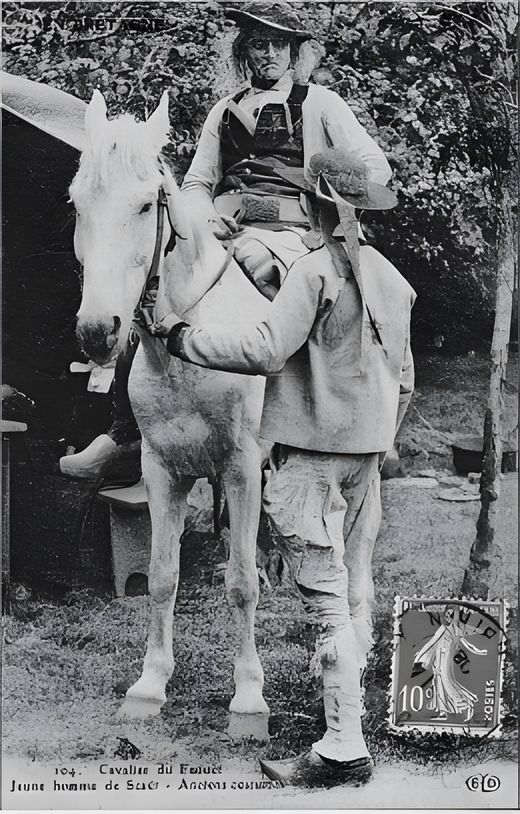

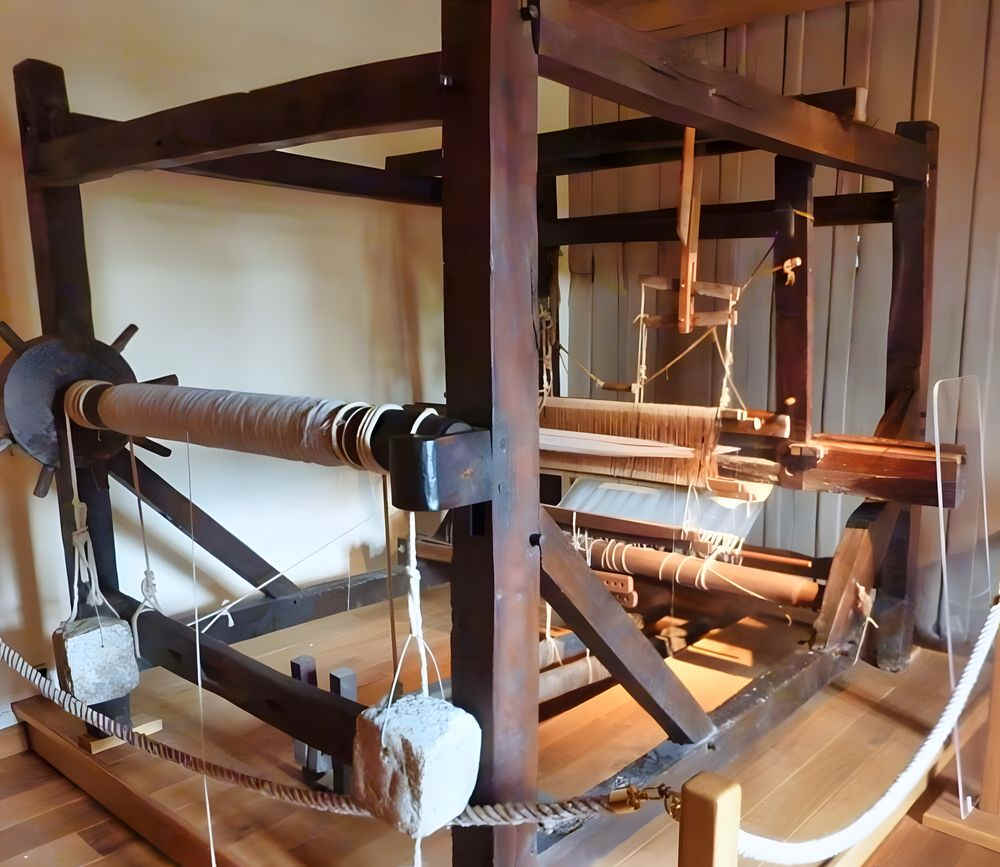

Les pratiques agricoles étaient marquées par l’exploitation de landes et l’utilisation des prés pour le bétail. Les « domaines congéables » et la « quévaise » étaient des modes d’exploitation des terres spécifiques à la Bretagne, influençant les relations entre seigneurs et paysans. La manufacture de toiles « bretagnes » était une activité économique importante dans le centre de la Bretagne, probablement aussi au Faouët.

La noblesse bretonne , définie par des « réformations et montres » , comprenait les Boutteville, du Fresnay, Goulaine, Combout, et de Laigue, etc… Ils détenaient des seigneuries, des manoirs, des châteaux et des droits féodaux, y compris l’institution de sergents et prévôts féodés. Les couvents et abbayes comme ceux de Langonnet étaient d’importants propriétaires fonciers et détenteurs de revenus, tandis que les Les prêtres, souvent avec de faibles revenus , étaient au cœur de la vie paroissiale et de la famille jusqu’à la Révolution. Les paysans traversait une période de misère et les relations entre seigneurs et paysans étaient parfois conflictuelles, notamment autour des congéments (procédures de résiliation de baux).

La montée en puissance de l’administration et de la juridiction dans la cité du Faouët a entraîné le développement de moulins à papier dans le secteur pour répondre à la demande croissante. Bien que datés du XVIIIe siècle dans les sources (moulin de Jehan de Tancarville au Sterou à Priziac vers 1770 produisant 2 000 tonnes de papier par an, deux moulins sur l’Ellé appartenant à la seigneurie du Faouët affermés en 1766), leur développement est lié à l’émergence d’une administration locale suffisante dans la « cité du Faouët », processus qui a pu commencer ou s’intensifier au XVIe et XVIIe siècles. Le papier produit s’exportait via les ports de Morlaix ou Hennebont.

La Bretagne, intégrée à la France en 1532, connaît les Guerres de Religion ou Guerres de la Ligue (1588-1598), elle fut directement touchée par la huitième guerre de Religion où Guy Eder de La Fontenelle , dit « le capitaine de la mort », ravage la Cornouaille à la fin du XVIe siècle, frappant même l’abbaye de Langonnet; il écume la région des montagnes Noires à partir de son repaire en forêt de Laz. Il organise une bande de bandits autour de lui afin de piller les bourgades. À la tête de la bande, il fait prisonniers des habitants des villages rencontrés afin de demander en échange des rançons. « Ces crimes, ces perfidies jetèrent la terreur dans toute la contrée ; aussi devint-il plus hardi, il étendit le cercle de ses ravages, allant jusque dans les évêchés de Saint-Brieuc, Tréguier. En 1595, il s’empara du château de Cremenec, situé non loin de là à Priziac.

Au 17e siècle : La commune de Lanvenegen et surtout sa chapelle St Urlo est citée pour avoir participé à la « Révolte des Bonnets rouges » ou « Révolte du papier timbré » survenue en juin-juillet 1675 (À Spézet, le 30 juin, le 6 juillet à Carhaix, le 7 à Callac, le 12 à St Hernin et Guéméné, le 15 à Gourin et le 31 à Guiscriff) Alain Maillard, prêtre de la trève, est jugé pour avoir excité la foule « sous ombre d’une imposition imaginaire de gabelle » ; la répression royale est violente (amendes, pendaisons). Le 14 juillet, les paysans allaient contraindre l’abbaye de Langonnet à accepter de ne lever « aucunes dîmes de blé noir ». Cette révolte a touché diverses régions de Bretagne, et est considérée comme une manifestation de la résistance bretonne face à la centralisation royale.

Aux Bouteville succèderont par alliance les Goulaine qui participèrent activement aux guerres de la Ligue . Bien qu’ayant soutenu Mercœur dans des visées séparatistes, ils obtiennent le pardon du roi en raison de leur droiture. Claude II de Goulaine, le dernier des barons de Goulaine, démembra le domaine et vendit séparément les différentes parties. Sébastien Du Fresnay de Coetcodu conseiller du roi au Parlement de Bretagne originaire de Langoëlan, lui acheta en 1644 le château du Faouët et de nombreuses terres. Les seigneurs du Faouët percevaient de nombreux droits et taxes dont un droit de passage sur les ponts permettant d’accéder à la ville : le pont Dynam à l’ouest, le pont de la Coutume au sud et le pont Tanguy à l’est. Les héritiers de la famille du Fresnay conserveront la baronnie jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Un couvent d’Ursulines fut fondé au Faouët en 1658 par la famille Du Fresnay. À l’époque de la Révolution, les religieuses furent expulsées. Ces bâtiments rachetés par la suite, elles continuait l’instruction des jeunes filles au Faouët en 1891.

L’ancien manoir du Diarnelez, qui appartenait à la famille Du Fresnay en 1682, continue d’être associé à cette famille, et l’ancien chancelier Maupeou y fut exilé en 1774. Les sources indiquent que la baronnie du Faouët fut rachetée par la famille Du Fresnay au milieu du XVIIIème siècle. Cependant, les biens de la baronnie furent saisis et vendus par adjudication en 1738. Théophile de Maupéou en devint propriétaire en 1738, mais une héritière collatérale des Du Fresnay fit annuler la vente en 1741 par le droit de retrait lignager. Charles-Marie d’Argouges devint seigneur du Faouët, de Barrégan et de Meslan en 1746 et mourut en 1787. Sa fille hérita de sa succession. Le siège de la seigneurie est resté au Faouët jusqu’au XVIIIe siècle

Le début du siècle est marqué par l’affaire de Pontcallec (1717-1720) : Cette conspiration, qui s’est déroulée sous la Régence, a impliqué le marquis de Pontcallec en Berné (Chrysogone-Clément de Guer, né en 1679 à Rennes) bien que le marquis de Pontcallec lui-même fût exécuté à Nantes en 1720, son histoire et celle de la conspiration dont il est devenu la figure emblématique, connurent une grande postérité et devinrent un sujet de controverses et de récits tout au long du XVIIIe siècle. Sa mémoire devint rapidement subversive.

L’église paroissiale du Faouët, fait l’objet de mentions dès 1446, mais des éléments plus anciens (porte intérieure occidentale) témoignent d’une première église vraisemblablement bâtie entre le XIIIᵉ et le XIVᵉ siècle. Profondément remaniée à la fin du XVᵉ siècle par la famille Boutteville, barons du Faouët, elle adopte alors ses grandes arcades à piliers ronds et polygonaux, la tour-clocher-porche, le porche sud, et la nef gothique à grandes proportions dont le chœur polygonal date du XVIe siècle, a subi d’importantes restaurations en 1743 où sa tour carrée en moellons amortie en ardoises très originale, fut construite.

Au sein de la paroisse, la « fabrique » (l’ensemble des artisans et ouvriers spécialisés dans la confection de vêtements et objets liturgiques) jouait un rôle essentiel dans la gestion des biens et revenus, incluant les offrandes et dons. Elle était responsable de l’entretien de l’église, des chapelles, du cimetière et du presbytère. La fabrique devait également porter assistance aux pauvres, comme l’atteste la prise en charge d’un enfant trouvé en 1721 à Meslan, dont la pension était fixée par la fabrique. De plus, la fabrique était chargée de l’entretien des routes et du transport en charrette des troupes et de leur matériel à partir de 1747. Elle servait aussi d’intermédiaire pour l’administration fiscale en désignant des collecteurs d’impôts

La population paysanne était soumise aux corvées seigneuriales, souvent remplacées par une taxe. À cela s’ajoutait la corvée des grands chemins, généralisée en 1738, pour la construction et l’entretien des routes royales. Tous les hommes valides de 18 à 50 ans devaient fournir gratuitement deux journées de travail par an pour aplanir les routes, une obligation mal acceptée. C’est la fin de l’époque du transport du goémon pour fertiliser les terres de nos communes. En novembre 1730, notons une épidémie de dysenterie.

- Au 18e siècle : Cette petite ville devient célèbre par les activités de Marion du Faouët (1717 – 1755) (Marie Tromel), chef d’une bande de brigands, (ses exploits se situent au entre 1725 et 1755, date de son exécution place du Bouffay à Nantes, plus particulièrement entre 1745 et 1755 où sa bande de voleurs ont sévi de Carhaix à Pontivy, voire même à Rennes et Quimper), montre que la région était encore marquée par la misère à cette époque, un contexte social qui a pu persister depuis le XVIIe siècle, malgré la notion d’un « âge d’or » général pour la Bretagne. Les conditions météorologiques furent en effet difficiles comme l’hiver glacial de 1709. Sa mémoire locale, transmise oralement, était particulièrement vivace au Faouët et dans ses environs.

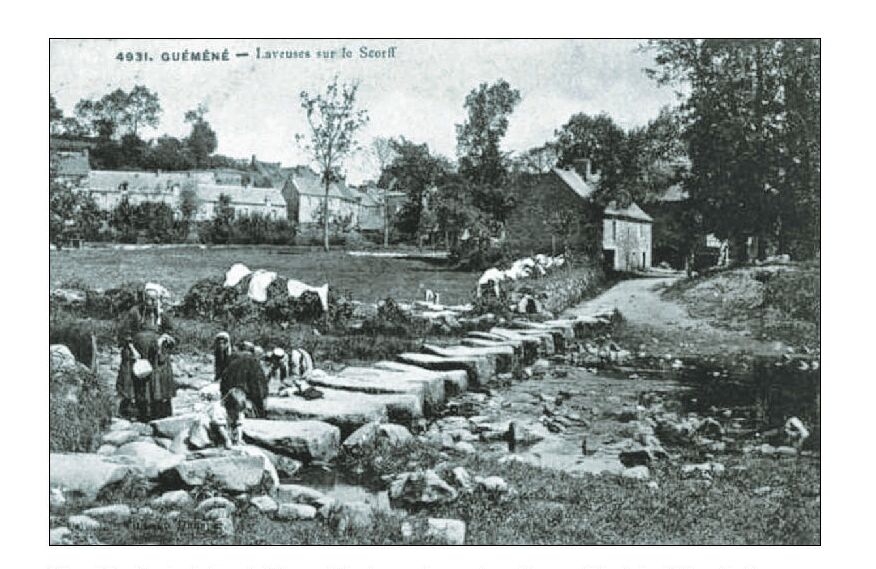

L’agglomération du Faouët dépasse alors le millier d’habitants comme ses voisines de Gourin et Guémené. La place des Halles est entourée de constructions à piliers permettant d’en faire le tour sans être mouillée !. La dernière maison à piliers de l’agglomération, située rue du Château, sera détruite dans les années 1950…

suite :

Histoire du Faouët de la révolution à nos jours (cliquer pour page suivante)

Carte interactive sur les faits de l’histoire du big bang jusqu’à 1960 : (clic sur l’icône)

(issue en partie de Kronobase)